|

Qu'il ait été question de Langres au hasard d'un passage familial dans ma ville natale, qu'il ait été question d'émotion, que l'on soit passé prendre quelques photographies d'un lieu important pour moi mais voué à disparaître, peut-être n'en faudrait-il pas plus pour réaliser un vieux rêve : lever le dernier tabou de l'écrivain, construire avec ses imperfections un texte au fil de l'eau et le laisser dans la construction lente et patiente, à égale distance de la déconstruction du lieu. Parenthèse que l'on s'offre dans Feuille de route, bien au-delà de l'architecture pratique mais artificielle des rubriques tenues avec opiniâtreté depuis quasi cinq ans, diluer la "tentative d'exposition du travail littéraire" au plus près des sentiments.Langres s'use

Thierry Beinstingel - droits réservés

"La capitale de ce haut pays m'a toujours

attiré, comme s'il y avait pour moi dans cette ville inglorieuse,

quelque chose, impérativement, à visiter, quelqu'un à rencontrer."

Julien Gracq, Carnets du grand chemin

début 18 mai 2005

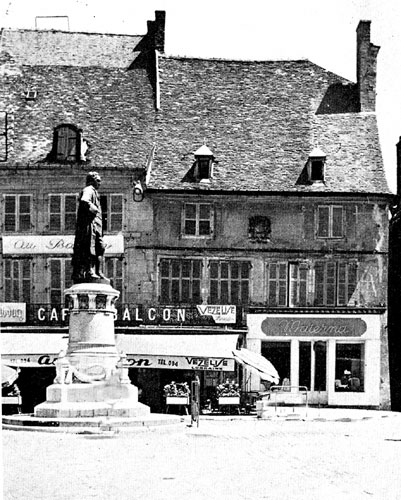

Un coup de dés jamais n'abolira le hasard : Mallarmé convoqué juste en face de la statue de Denis Diderot à Langres, hasard qu'on espère autre que coïncidence, simultanéité, aléa mais plutôt accord, fortune, veine, dessein, rencontre, étoile, aubaine de l'occasion, occurrence du destin, espérant quoi, qu'est-ce, vaguement quelque chose, en fait rien dans l'inconscience et l'imprécision pour celui qui rentre un 14 mai à 15h30 dans une pharmacie - se souvenir que le nom est Schwartz depuis 40 ans au moins - la même pharmacie incontournable dont l'enseigne apparaît forcément sur n'importe quelle carte postale touristique représentant la fameuse statue de Bartholdi, pour peu qu'on insiste pour la photographier de face, ainsi massive, coincée dans l'angle de la place, laissant déborder la devanture sombre et l'inscription généralement en vert comme il se doit, PH ou PHARM ou PHARMAC suivant la position du photographe, ou l'ombre, ou la végétation autrefois d'un arbuste malingre cachant le bandeau sans arriver à avoir le souvenir exactement de ce qui fut, à part peut-être la sensation, juste au-dessus, de fenêtres aux balustrades en fer forgé, garnies sans doute en été de balconnières et, si cela était, ce ne pouvait être que par le travail du grand-père de celui qui rentre un 14 mai à 15h30 dans la pharmacie.

Rois du balcon, ainsi qu'il nommait les géraniums incontournables, toute une organisation pour celui qui détenait le privilège de fleurir la ville et celui, son petit-fils, donc, juste avant de pousser la porte de la pharmacie, ignorant que trois heures le séparaient d'aller errer par hasard, aléa, étoile ou occurrence du destin, à la rencontre de sa serre, de ce qui fut son domaine d'horticulteur, et par capillarité ou mystère de l'hérédité, d'un peu de cette propriété, possession, jouissance, richesse au sens de pays, concession, univers d'enfance d'avant le monde d'adulte, terre natale ainsi que le nomma plus tard Marcel Arland pour d'autres lieux proches d'ici.

Dans la serre, c'était du terreau, un humus noir et parfumé, doux au toucher, qui enserrait les fragiles boutures des rois du balcon.

Un coup de dés jamais abolira le hasard. Je voulais comme titre "Langres s'use, que c'est long sans serre", slogan sonnant comme une publicité pour pile électrique, Wonder ou autres Varta, boîtier en métal, je sens encore sous mes doigts le crochet inox enfermant le petit accumulateur carré de 4,5 volts, l'étui était de couleur bordeaux.

Je suis celui qui rentre un 14 mai à 15h30 dans la pharmacie, le petit-fils.

Forcément sur n'importe quelle carte postale touristique représentant la fameuse statue de Bartholdi apparaît le café pour peu qu'on insiste pour la photographier de côté, toujours aussi massive, tubulaire, le café reconnaissable aux parasols autrefois, maintenant muni d'une de ces vérandas moches et sans âmes, laissant déborder cette devanture sombre alors qu'au soleil de la terrasse, nous regardions tourner en rigolant Jérôme et son Solex autour de Diderot.

Juste à côté, c'est un toujours le même magasin de vêtements pour enfant, Materna ou Prénatal, capharnaüm incroyable de boîtes de cartons, layettes, vêtements et ustensiles divers pour premiers, deuxièmes âges, la propriétaire, vendeuse de quatrième âge, toujours indéboulonnable, semble construite du même métal que la statue, fondue elle-aussi par Bartholdi, ayant vendu toute sa vie des générations de couches culottes en tissus d'abord, jetables ensuite, à des parents dont les enfants sont devenus parents eux-mêmes d'enfants devenus parents eux-mêmes. Cela sentait cette odeur douceâtre et un peu écœurante du caoutchouc à tétine.

Et que le dit Solex avait flambé à cent mètres de là, un autre jour, sans doute un mauvais dosage expérimental de carburant destiné à améliorer ses performances.

Café du Balcon, balconnières, rois du balcon à regarder Jérôme et son Solex avant qu'il ne brûle

... en ce temps-là j'étais en mon adolescence

Café de Foy, café du Balcon

... Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien

Cette vieille blague dans ce même café de Foy ou du Balcon, motards venus de Fismes, les bières, l'éméché disant à l'automobiliste qui cherchait la gare : t'as qu'à suivre les rails !

... et de la petite Jeanne de France

Statue Jeanne d'Arc juste en face de l'église Saint-Martin, place Jeanne d'arc, auberge Jeanne d'arc, spécialité pâté de grive

... j'avais à peine douze ans et je me souvenais encore bien de mon enfance

Les hommes posant devant la statue Jeanne d'Arc, têtes d'Italiens, la famille, communion d'un cousin ou de moi-même à l'église Saint-Martin

... j'étais à seize vieux du lieu de ma naissance, j'étais à Langres, dans la ville des trois clochers et d'une seule gare.

Café de Foy, café du Balcon, café du Jardin. Trois générations se retrouvaient au café de Paris, le grand-père, l'oncle (deux des têtes de la photo devant Jeanne d’arc) le petit-fils, son cousin, donc l'autre petit-fils, son père, son grand-père, au total quatre hommes, deux au flipper, deux au bar, quelques rires, fiertés, gènes de se retrouver ainsi en plein après-midi, vus ensemble. Tous rois du balcon, géraniums lierres accrochés

qui a un flipper,

qui a un verre,

qui a tuer le temps,

qui a semer du temps,

passer commande, vieille habitude des affaires à faire aux cafés et le nombre de ceux appelés "du commerce" ou "de l'industrie", commerçants, artisans, industriels réunis. Combien de balconnières se sont négociées ici ? Combien de jardins à entretenir ? Combien de massifs floraux ?

Café de Foy encore, souvenir proche : l'attente du prof de français un dimanche matin, dans un coin, deux consommateurs parlant courses de chevaux et repartir à des sources plus lointaines : mon père remontant la rue, notre rue, jusqu'au café du Balcon ou café de Foy, son bulletin à la main et l'étonnante petite pince en métal brillant destinée à trouer le ticket du Tiercé des bons chiffres.

On ne gagnait jamais.

Repartir aux sources, mon Nil, mon Harar dans la ville des trois clochers et d'une seule gare, moi-celui qui rentre un 14 mai à 15h30 dans une pharmacie.

Pharmacie en face de la statue,

café de Foy ou du Balcon en face de Diderot,

la rue (notre rue) appelée "du Petit Cloître" débouchant en face de Bartholdi.

Statue Diderot, de Frédéric Auguste Bartholdi, fournie et installée à la ville en 1884. Du même sculpteur, 4 ans après avoir fini le le Lion de Belfort, un 4 juillet 1884 à Paris, la France remet officiellement aux Etats-Unis la statue de la Liberté éclairant le Monde.

Monde éclairé, philosophes des lumières.

La statue donc, massive, épaisse, corpulente, pesante sur son socle de pierre blanche, petite tour cernée d'un décorum de guirlandes, en stuc, en toc, en plâtre comme une grosse pièce de jeu d'échec échouée là un matin, imaginer une main géante l’ayant posée, glissée au beau milieu du carré de la ville. Mais pour quelle partie à venir ?

Se souvenir aussi de la coïncidence : mon père jouait aux échecs, reste de culture slave, toujours au Café du Jardin ou de Foy, le docteur Châtelain, disait ma mère, aimait défendre des parties contre lui.

Samuel Beckett, à la même époque sans doute, jouait aux échecs avec le peintre Joseph Hayden dans sa maison d'Ussy-sur-Marne.

A l’étage au-dessus du café, on dit que Denis Diderot vit le jour, du côté de la main gauche de la statue, celle pendante, tenant un livre. L’éditeur prétend que c’est la maison en face, toujours sur la place, légèrement en arrière de la main droite de Diderot (celle appuyée sur sa hanche). Dans ce cas, le philosophe des lumières tourne le dos à sa naissance. Monde éclairé. L’éditeur prétend aussi que la maison d'enfance - celle de celui qui un 14 mai à 15h30... - appartenait à sa famille. Il y avait des vitraux aux fenêtres, oiseaux, scènes champêtres peintes, chaque carreau cerclé de plomb dans la salle à manger de la maison d'enfance. Un jour, un des carreaux avait cassé, heureusement sans motif, ouf.

Sa famille d'imprimeurs à l’éditeur, plusieurs générations : dans la même rue, c’est encore voir la silhouette d’une grosse machine sombre par les vitres dépolies, c’est encore entendre son bruit, un va et vient mi-pneumatique, mi-mécanique, c’est encore sentir une odeur indéfinissable de colle et de caoutchouc, c'est encore et même si tout a disparu.

L’éditeur prétend que toute cette proximité des lieux, des métiers, des sens, bref une sorte d'esprit a dû passer dans nos sangs à tous les deux. Il prétend avoir dormi dans la chambre de Diderot, dans la maison d’en face, la vraie maison natale, celle que la statue ignore en tournant le dos, il prétend avoir appuyé sa tête contre le même mur, les pierres encore empreinte de leurs souffles, peut-être, va savoir.

Pour toutes ces raisons, l’éditeur fut mon premier éditeur.

Décorum de guirlandes, très style troisième république, emphase et volutes, à l’image de la Mougeotte, boîte aux lettres en métal qui remplaça devant les bureaux de poste les vétustes ramasses-courrier en bois au début du siècle, date à laquelle Léon Mougeot, inventeur de la Mougeotte, homme politique local, devenu d’envergure nationale, sous-secrétaire d’état à la Poste et au Télégraphe avant d’être Ministre de l’agriculture, inaugure justement le nouveau bureau de poste de Langres, lui-même visible depuis la statue au décorum de guirlandes.

Léon Mougeot dont la mémoire refait surface dans une exposition sur l'histoire du téléphone dans la même ville, organisée par celui qui un 14 mai à 15h30 entre dans la pharmacie, quelques années plus tôt, la préparant au Ministère des PTT, fouillant les archives signées Felix Faure, Emile Loubet. L’inauguration de l’exposition s’était doublée de celle d’une place nommée Espace Léon Mougeot, juste devant le Central Téléphonique de Langres situé rue de la Grange au sel. Décorum de guirlandes, emphase et volutes, caractères trempés de ceux comme Léon Mougeot, enfants du pays, qui sur le rocher Lingon, qui comme des girouettes ainsi que le rapporte Diderot.

Diderot dont la statue comme une pièce de jeu d’échec, tour, cavalier, fou des rois du balcon, statue massive, pesante, en fonte (et celui qui un 14 mai avant 15h30 l’apercevant du bout de la rue étrangement verte, passée, couleur platane, vert de gris, oxydée, ainsi elle aurait vieilli, elle aussi s’use).

Et celui qui un 14 mai à 15h30 entre dans la pharmacie.

La pharmacie fait l’angle avec la rue d’enfance qui mène de biais dans la grande place centrale, tellement étroite que les photographies ne la représentent jamais, toujours cachée par un coin de la statue. Un saut d’écolier suffit pour rejoindre le trottoir d’en face, passer de la pharmacie à la boutique du fleuriste en faisant attention ne pas bousculer les pots alignés devant la vitrine. Le magasin a disparu depuis plusieurs années.

Celui qui est à cet endroit un 14 mai à 15h30 a perdu conscience des lieux, l’embouchure étroite, glissade dans le ruisseau de la rue d’enfance, odeur de têtards, la statue massive devenue transparente à force d’avoir vécu à ses côtés. L’intérieur de la pharmacie même, si elle avait gardé tout son décor d’origine, l’aurait-on remarqué ? Celui qui ressort de chez l'apothicaire à 15h40, sa boîte de médicament à la main, dans l’oubli même de la balance lourde à cadran rond, carrossée d’émail blanc comme un frigidaire, c’était une pièce de vingt centimes qu’il fallait pour se peser et l’insistance qu’on mettait à tirer la manche de la mère pour que glisse dans la main la fameuse pièce jaune, qu’il faille monter avec respect sur la plaque de métal brillante pour guetter fièrement l’aiguille s’arrêtant sur les chiffres du poids, jamais assez lourds.

Celui qui entre un 14 mai à 15h30, celui qui ressort de la pharmacie à 15h40 : prétexte que tout cela, il ne s'est rien passé.

Ni même dans les dix minutes au comptoir de la pharmacie, ni même avec les deux clientes étalées dans l'agencement de la salle, laissant ici un sac à main, là pointant le doigt vers une télévision accrochée et vantant quelque publicité pour des produits paramédicaux, les deux parlant fort, voulant dire nous sommes des habituées, occupant l'espace, ceci est à nous et les circonvolutions à faire pour les contourner, se rapprocher du comptoir devant la pharmacienne qui tend déjà la main vers l'ordonnance pendue au bout des doigts de celui qui un 14 mai, puis les deux clientes réunissant leurs effets, dernières paroles, sans doute un au revoir, peut-être avec l'accent d'ici, qui tend à avaler, agglomérer les sons en bouillie pâteuse: "aroire", donc.

Rien passé donc sinon quelques tracasseries prévisibles malgré la Carte Vitale pourtant bien à jour mais dont la lecture fait apparaître l'enregistrement dans le département voisin. Avez-vous votre carte de mutuelle ? Bien sur que non, pensant que l'informatique suffirait mais bon, pas un client d'ici, pas comme les deux habituées… Et le double de l'ordonnance, vous avez ? Non plus. Tracasseries pour une seule boîte de médicament qu'on finit par donner avec réticence et suspicion, enfin, se diriger vers la sortie sans même penser que juste à gauche devant la vitrine était la fameuse balance carrossée comme un frigidaire trente ans auparavant.

Sortir vers le trottoir. 15h40, un 14 mai, car il faut bien marquer le temps, début et fin de toute chose, ici, pourrait-on dire le récit, la fiction, la réalité commencerait un 14 mai à 15h30, ce qui n'enlèverait pas comme dans tout récit, fiction ou réalité, le droit de remonter en arrière par exemple, trente ans et revoir la balance frigidaire ou simplement quelques minutes avant (15h20 ?) attendant en bas de l'ascenseur panoramique que la pluie d'orage - un crachin plutôt, mais dru, serré - cesse et que l'on puisse rejoindre la ville haute par cette façon moderne de prendre d'assaut les remparts.

Rien passé, aucune importance que d'entrer dans une pharmacie, sinon positionner un quidam un 14 mai, d'ailleurs déjà ressorti de la boutique, refermant la porte, encore sur le trottoir s'apprêtant à traverser mais un salut interrompant les gestes : Ah, toi ici ? En visite chez tes parents ? A peine changé le copain des classes de collèges, de la 6ème à la 3ème, celui qui m'avait appris la guitare, à qui j'avais emprunté ce disque des Stones (Aftermath), première fois j'écoutais ce groupe. Sans doute que m'apprendre la musique à 14 ans lui avait donné des idées : c'est le directeur de l'école de musique maintenant. A peine changé donc, cheveux longs et bouclés comme on les portait, comme ces types sur la pochette d'Aftermath. Cheveux devenus gris comme les miens et retrouver un 14 mai à 15h40, le tutoiement, la familiarité de gosses comme si la veille était encore jour de collège et me donnant des nouvelles du troisième larron avec qui nous faisions équipe d'inséparables.

Un 14 mai au hasard d'une année millésimée 2005 car il faut bien un début dans les boucles et circonvolutions d'un temps perdu, retrouvé, changeant, élastique, relatif, proustien mâtiné d'Einstein, le tout sous la bénédiction d'un Diderot de bronze nous tournant le dos, et dans l'instant, cette inconscience pour celui qui, un 14 mai, non loin de l’embouchure étroite, la rue d’enfance, odeur de têtards, comme si cette statue massive était devenue transparente à force d'habitude, à force de l'avoir vue au milieu de la ville, fou des rois du balcon sur un échiquier, ville dans son ordonnancement millénaire, gonflée de terre gauloise puis de voies romaines, dilatée de discipline et d'organisation, exorbitée des peurs d'envahisseurs, Huns et autres sarrasins, plus encore de terreur religieuse devant l'obscur chrétien, la ville donc, enceinte de remparts, féconde de graines de curés, accouchant d'armes, de canons, de couteaux et de couteliers puisqu’on dit que telle était la profession du père du philosophe.

Il n’y a même pas un remerciement de gravé sur le socle de l'homme natif d'ici, un merci pour le siècle des lumières, par exemple. Langres et le monde perpétuent un peu moins d'obscurité, mais des nuages sombres continuent à rouler dans un mouvement perpétuel à l'endroit qu'on se plait à rappeler chaque jour à la météo télévisée comme étant l’endroit le plus froid de France.

Froid égal bleu, bleu égal absence de lumière pour des siècles et des siècles amen.

En sortant de chez V et F, un 24 mai, à 22h, il a fallu prolonger la douceur de la soirée en glissant le long des rues, retrouver le petit passage qui mène à la Tour Saint-Jean, photographier le coucher de soleil qui s’étire au-delà des remparts.

Présence de lumière pour des siècles et des siècles amen, comme l'aurait voulu Merovak (1874-1955) le peintre fou des églises, élancements furieux de piliers démesurés, voûtes irréelles. Ma mère avait dû l'apercevoir au coin de rues venteuses, aux angles de la cathédrale Saint-Mammes, vêtu comme au siècle passé avec cape et guêtres.

Mais Diderot, de l'avoir trop vu, sa statue massive est devenue transparente, à peine une ombre, quelque chose d'insignifiant que l'on regarderait un peu comme un platane au centre d'une place, d’ailleurs la statue avait finit par prendre la couleur vert de gris d’un tronc d’arbre.

" Au bout du parvis, il aperçoit l’hologramme permanent de la statue Diderot. Cela aussi est une nouveauté qui ne surprend pas Simon. Depuis dix ans la plupart des statues extérieures en Europe ont été remplaces par ces images en trois dimensions dont l’avantage est triple : éviter les consolidations des soubassements de statues trop lourdes ; garder les originaux dans des musées à l’abri des intempéries ; assurer un éclairage permanent et peu onéreux de ces photographies lumineuses. "

(La réserve, Haute-Marne 2017)

(Changement de ville, vu le mardi 31 mai à Dijon la maison natale de Bossuet et la plaque qui l’indique séparant en deux une ancienne inscription délavée COUTELLERI ---- LANGRES : et comment la profession du père de Diderot vient interferer dans l’écriture à nouveau. Dommage, l’appareil photo était absent)

Justement les inscriptions : subsiste encore dans la rue natale la mention EBENISTERIE, de cette inimitable couleur ocre orangée que le soleil, la lune et les intempéries arrivent à effacer au bout d’un temps sans doute mesurable en une bonne centaine d’années comme en attestent ci-dessous les différentes spécialités de la maison, garnitures de voitures à cheval et autres productions sur mesures.

Celui qui un 14 mai à 15h30 ou 15h40,

se souvient d’avoir souvent poussé la porte de l’atelier - Ébénisterie et non pas Menuiserie, noblesse des métiers du bois - encombré de meubles en cours d’assemblage, le moindre endroit recouvert de cette poussière de bois collante qui semblait s’agripper à tout, pénétrer dans les poumons, rester en suspension dans l’air comme si celui-ci était devenu épais, solide à force de saturation, ocre et jaune aussi, consistant, compact, à peine entamé par le miaulement des machines, semblant ne faire qu’un avec les craquements des planches qui se déchiraient, les rabotages en tous sens, l’atelier n’était qu’un cube de bois plein. Avec bonhomie, le menuisier donnait un sac de des copeaux pour garnir la litière du chat siamois qui partageait domicile avec un ou deux poissons rouges. Souvenir du jour où le haut-parleur du tourne-disque (contenu dans le couvercle détachable de l'appareil à cette époque exclusive de la technologie du mono) avait glissé et fait éclater le bocal sur le sol de la salle à manger aux vitraux.

Vitraux, donc, juste en dessous de la menuiserie, elle-même en face de l’imprimerie de famille de l’éditeur (maintenant transformée en appartements pour vieux curés en retraite). Un chat perdu se promène au hasard des bonnes fortunes devant le vrai seuil de la maison d'enfance. Elles étaient quelques passantes à se demander qu’en faire, à discuter au milieu de la rue et la dame accoudée à une fenêtre, celle jouxtant les vitraux, la chambre des parents ? Tenté d’apercevoir par la fenêtre ouverte quelques réminiscences. Peut-être le plafond de grosses planches peint en blanc. Autrefois une femme semblable passait son temps à la fenêtre d’une maison voisine. Sans oser jeter un coup d’œil, on savait qu’elle était là à guetter les trajets vers l’école.

Celui - qui un 14 mai à 15h30-

imaginait que cette monumentale voisine, apparentée à l’une de ses statues de plâtre qui orne parfois les immeubles cossus ou soutiennent des balcons, était restée coincée dans l’embrasure de sa fenêtre minuscule, qu’il fallait la nourrir sur place. Autrefois, un autre voisin, dans la même attitude que les passantes qui discutent de part et d’autre de la rue étroite, un autre voisin, donc, sortant de son domicile juste en face de la maison natale, Monsieur Dupati, exhibait son moignon de bras perdu à la première guerre mondiale. C’était l’époque où l’appellation de grand invalide de guerre n’existait pas, il y en avait plusieurs dans le quartier dont celui qui semblait encore imposant malgré l’absence d’un bras et d’une jambe coupés à raz du tronc. Ou celui qui circulait dans une voiturette, on aurait bien aimé faire un tour de cet étrange véhicule avançant lentement par un mouvement de va et vient du volant balancé par les bras.

Celui qui un 14 mai,

au sortir de la maison, dans la rue natale, avait le choix : prendre à droite, se laisser glisser dans la pente qui viendrait inévitablement cogner contre la muraille des remparts au bout de quelques circonvolutions de rue ; ou prendre à gauche et remonter la pente, passer devant l’Ébénisterie, l’imprimerie, le fleuriste, laisser couler le soleil qui débouche de la place. Et juste en plein milieu, la statue devenue transparente à force de ne plus la voir.

Celui qui un 14,

à droite donc, optant pour le choix de Diderot, la place évasée, l’ouverture vers le monde ordonné d’une ville et les trajets reconnus au-delà de ce cœur : l’épicerie de Monsieur Zurcher (le couvercle sonore du bidon de lait heurtait le fer blanc à chaque pas). Ou, dans la même direction, partait en promenade avec son père pour aller chercher la Renault 8 de la famille. Le retour joyeux et fier, traîner en chemin, sous l’indulgence de sa mère trouvant le temps faussement long.

Celui qui,

à gauche donc, descendait la rue en direction de l’école Jean Duvet d’abord, puis du collège Diderot ensuite. Il fallait tourner au coin de la rue en direction de la cathédrale, passer devant la clinique de la Compassion (déjà achevée ou encore témoin de sa construction, selon les époques). Juste en face, avant de tourner vers la clinique, au coin de la rue Normeau, l’échauguette est devenue un classique des cartes postales de la ville. Comme la statue, à peine remarquée dans l’enfance, pourtant son ombre devait toucher la maison occupée par la famille Malavasi dont un des fils était compagnon de classe au primaire.

Celui,

à gauche toujours, axé dans la pente, glissant sous l’échauguette, passant devant cette maison délabrée du moyen-âge et qu’on disait la plus vieille de la ville (Longtemps, il n'avait subsisté que de vieilles poutres vermoulues qui craquaient sous les pas des enfants du quartier, c'était à ceux qui braveraient les vides aperçus au-delà des planchers effondrés.).

Puis, la pente part en s’accélérant pour se faufiler dans les méandres des rues étroites comme un torrent furieux. Les remparts épais se percent de portes pour laisser le flot des cavalcades dévaler, précipités par l'inclinaison.

Courir, haleter, joues rouges, culottes courtes.

La ville était traversée, passe muraille à la Marcel Aymé, sans presque s’en rendre compte, c’était " sous-murs ". Le dernier bastion franchi, le flot tapageur des sandales s’arrêtait brutalement sur un petit méplat, il fallait freiner, laisser du cuir de semelle sur les gravillons de la route, prendre tout de suite à droite : l’allée des marronniers imposante et fraîche calmait les courses.

Reprendre souffle.

A présent, marcher tranquillement jusqu’aux maisons du grand-père et de l’oncle, retrouver les cousins pour jouer ensemble.

"Tout ce qui précède oublier. Je ne peux pas beaucoup à la fois. Ça laisse à la plume le temps de noter. Je ne la vois pas mais je l’entends là bas derrière. C’est dire le silence. Quand elle s’arrête je continue. Quelque fois elle refuse. Quand elle refuse je continue. Trop de silence je ne peux pas. Ou c’est ma vois trop faible par moments. Celle qui sort de moi, voilà pour l’art et la manière." (Samuel Beckett)

Celui,

- n'existe plus, peut-être, narrateur-auteur fondu dans le récit, plus d'époque. Reprendre souffle, hors les murs, hors temps, Langres s’use.

- L'artiste Roman Opalka se photographie et enregistre sa voix en même temps qu'il continue de peindre une suite de chiffres entamée depuis 1965 sur des toiles d'un format identique, en ajoutant 1% de blanc à sa peinture qui se confond peu à peu avec la trame immaculée jusqu’à devenir un jour monochrome, c’est prévu.

Celui,

- n'existera plus

- Reprise 15 juin 2005

Hors les murs, Langres porte loin ses élévations de remparts et de pierres.

Éperon rocheux comme un socle d’épaules, perchée comme un visage, peu de villes se laissent découvrir ainsi tête nue, peau de moellons rugueux, les toits rares, les tours de la cathédrale et de l’église Saint- Martin comme des épis décoiffés par le vent. La plupart des communes se tassent, frileuses au fond d’une vallée, les pieds commodément baignés dans une rivière, un fleuve ou une mer, juste sont visibles leurs toits de tuiles éternelles et bien peignés. Langres étale sa face livide, ses rides sérieuses et millénaires, ses tours sèches comme des mentons arrogants, la tête rude, la ville crâne.

Il faut être hors les murs, s’échapper pour la découvrir dans son ensemble, examiner verticalement les stigmates de l’instinct grégaire. Quel homme a posé ici cette corniche grise, maintenant recouverte de lierre ? Quelle femme a dicté la percée d’une fenêtre haute surplombant la vallée ? Quels petits tas d’humains ont patiemment bordé les chemins et les rues, apporté l’eau et planté des fontaines, érigé ces maisons dans la sueur animale, bref, donné un sens à la ville, une expression de figure à leurs images, nez, front, sourcils, bouches avides, lèvres charnues et langues de terre qui dévalent les pentes. Ville buste qui résiste, grimace, bouge, s’érige.

Hors les murs, la seule vision possible, globale de ce qui s’y fait : naître et grandir, poussières d’atomes humains, neurones, synapses ne pensant qu’à s’en échapper, glisser sous murs – parfois c’est définitif dés la première tentative de fuite : juste un dernier voyage vers le cimetière en contrebas, dans le voisinage du grand-père et des tombes de ce même calcaire utilisé pour toute construction d’ici et prompt à se couvrir de mousse étoilée, à tacher la pierre dans un définitif gris mat et râpeux, religieux.

Urbi et orbi.

Urbi, c’est Guillaume Flamang, natif d’ici, et qui crée en 1482 une pièce de 10200 vers récités par 116 acteurs pendant trois jours, dédiée à la passion de Saint-Didier, "martir et evesque de Langres".

Orbi, c’est Denis Diderot, qui part pour Paris à 15 ans en 1728 pour y étudier la philosophie.

Urbi, c’est François Roger, natif d’entre remparts et futur Robin de théâtre, emprisonné à la Révolution pendant dix-sept mois à 16 ans pour avoir chanté des chants royalistes.

Orbi, c’est Jean Barbier d’Aucour, autre natif, qui écrit en 1664 l’Onguent pour la brûlure ou le secret pour empêcher les jésuites de brûler les livres.

Urbi, la rue qui porte son nom : " …un tronçon de l’arrête dorsale qui tranche la carapace de la ville du Nord au Sud. Elle glisse vers la trouée de Longe Porte à travers les remparts, et c’est alors les champs, les collines et le monde qui s’offre à vous. Ou dans l’autre sens, elle remonte en direction de l’imposante cathédrale, symbole d’un ordre précis des choses et des gens, d’une articulation de l’Univers, la province, Paris… Une rue droite comme l’écrivain, solennelle et fière dont, par un curieux hasard, l’ancien nom était rue de l’Homme sauvage. Et c’est un compliment qu’il faut y voir. " (52 écrivains haut-marnais, Éditions Gueniot)

Orbi, c'est le Sergeant Gilbert L Feiro, soldat américain, qui photographie la ville depuis ses contrebas, à bord d'un camion le 28 août 1918.

Urbi, c’est François Dagognet, contemporain, encore un natif, encore un philosophe :

" Ce qui commence à se déliter ne manquera pas de tomber. N’attaquons pas frontalement, feignons d’accepter l’ensemble, n’exigeons que des miettes, puisqu’ici et ailleurs la fin est dans le commencement. " (" a propos de " religion ", dans "100 mots pour apprendre à philosopher")

Orbi, autre contemporain aussi : c’est François Bon, natif d’ailleurs et qui découvre par hasard et avec intuition : " De Langres quand on arrive, on voit les remparts sur leur élévation, une bande noire de vieilles pierres sur le fond gris sombre du ciel […] Ce ne sont pas des remparts pour jouer, on n’a beau ne rien savoir de leur histoire, cette terre à trop saigné et c’est cela qu’elle marque jusqu’au ciel " ("Langres, un soir", Revue Gulliver, Librio)

Urbi, c’est le chanoine langrois, Jehan Thabourot qui introduit en 1580 la première imprimerie et à qui on doit quelques formules rythmées : " dancer, c’est à dire saulter, saulteloter, caroler, baler, treper, trepiner mouvoir et remuer les piedz, mains, et corps de certaines cadances, mesures et mouvementz, consistans en saultz, pliement de corps, divarications, claudications, ingeniculations, elevations, jactations de piedz, permutations et autres contenances. "

Urbi et orbi. Les vieux remparts se fissurent. Des emplâtres d’échafaudages tentent d’empêcher la poussée de la terre et de tout ce quel contient comme substance humaine. La ville-buste, la ville-crâne se lézarde.

Urbi et orbi. Rome ne s'est pas faite en un jour, Langres non plus. Se défera en combien ? Combien de temps pour que la ville ramassée entre ses murs s'effondre sur elle-même ? Les strates d'histoires ont la vie dure : dix centimètres de poussières pour chaque siècle peut-être, tassée par des millions de pas, striée par la ligne brune d'un reste d'incendie, celle plus blanche d'une sécheresse, parsemée de tessons, de statues couvertes de mousse (la grand-mère nous montrant la stèle romaine à tête de lion que la charrue du grand-père avait fini par débusquer), de pièces de monnaie (celles que l'on retrouvait de temps à autre, la plupart de Napoléon III dans cette inimitable patine de bronze encore brillante, à penser qu'à cette époque les habitants étaient soit plus étourdis, soit plus riche ou leurs poches plus percées qu'aux autres âges.).

Déjà la ville semble plus arrasée, plus accessible.

Chimères : les châteaux forts ne sont plus en pierre mais les luttes sont aussi intestines, on s’habitue, on revient de toute chose, de tout étonnement, on rentre sous terre tout comme Winnie dans " Oh les Beaux jours " de Beckett.

Chimères.

Urbi et orbi, le dedans et le dehors.

celui

qui n’existera plus,

ne dit plus rien, s’approche de la rambarde, sens juste son cœur qui bat sous la tempe. L’ombre des remparts caresse sa nuque, le pousse en avant, encore plus en contrebas, dans la pente de ce faubourg que l’on nomme " de Louot ".

Etre au bord du.

Plus de mots.

Avancé à l'extrème pointe, plus jamais suiveur des autres mais précéder, être devant, toujours.

Passé qui rejoint le futur, vaste boucle et aucun espace, aucune durée possible pour le présent.

Pas d' emplacement réel. Juste la présence immatérielle des larmes, une eau morte.

Voir la serre du grand père en contrebas comme un squelette dévasté.

"Chimères l’aurore qui dissipe les chimères et l’autre dite brune." (Samuel Beckett)

Pour glisser sous l’ombre des remparts jusqu'à toucher les murs, il fallait monter le talus de l’allée, passer derrière les troncs des marronniers, pénétrer dans un fouillis d’herbes qui devenait rapidement inextricable, zone de broussailles et d’arbustes rarement taillée à l'époque. Les genoux griffés, les chaussures emprisonnées dans l’entrelacs de ronces, trébuchant sur des pierres écroulées, nous progressions avec une lenteur obligée

(nous ? ma sœur et moi, les cousins, d’autres enfants, voisins "d’urbi" qui s’échappaient, poussés par l’aventure le temps d’un après-midi)

jusqu’à atteindre les premiers moellons, les yeux rivés sur l’œil sombre d’une meurtrière close par des barreaux de fer épais et serrés ou sur une porte de fortune en bois noirci, autant d’incitations à se rapprocher de la masse impressionnante de la muraille. Excitations d’explorateurs. L’œil glissé entre deux planches disjointes, le crâne appuyé sur une grille de fer rouillé, nous tentions d’apercevoir quelque trésor oublié dans la pénombre d’un recoin. Ce n’était souvent que des salles humides, vieilles remises de fourrages, cabanes destinées à entreposer des outils, tout un monde plus simple et travailleur que nous l’imaginions alors, l’esprit emporté dans nos rêves chevaleresques de films de cape et d’épées avec le baiser de la princesse en récompense. L’air qui parvenait sur nos lèvres sentait le renfermé et le moisi. Déçus de ne trouver aucun trésor autre que de vieux cageots ou quelques bouteilles vides, nous repartions à rebrousse-broussailles et c’était la chlorophylle d’une herbe coincée entre deux dents, d’une fleur de coucou sucrée ou des mures grappillées dans les épines qui remplaçaient avantageusement l’odeur de la pierre humide. Nous repassions derrière les fûts épais des marronniers, sur le chemin de l’allée.

Parfums de liberté, baisers de nos princesses imaginaires.

Portes dites "Sous murs"

Pour glisser sous l’ombre des remparts, d'urbi à orbi et vice-versa, il y a autant de possibilités que la ville comporte d’entrées, de portes et de tours.

Nous ne remarquions même plus certaines arrivées usitées comme la Porte de Moulins avec sa route qui pénètre dessous et dont l’originalité bombée et sympathique en faisait le symbole de la ville. Qui se souvient qu'au-dessus, c'est à dire suspendu sur la route et sous le toit bossu se trouvait une salle d'escrime dans laquelle les premières parades de sixte et gestes du "fendez-vous" étaient enseignés par un vieux maître d'armes dont le nom à particule et les manières évoquaient un des personnages de La Route des Flandres de Claude Simon (découvert bien plus tard, Langres oublié depuis belle lurette et bien d'autres villes avec.)

Odeur de sueur sous les masques grillagés et les plastrons immaculés, les fleurets rangés sur le pourtour de la salle, des planchers en mauvais état menaçaient de précipiter les tireurs blancs et guêtrés sur les voitures en contrebas.

Le fleuret est toujours dans un coin du garage, la mouche qui émousse sa pointe n'est pas un de ces modernes embouts de plastique, mais un savant tissage de ficelle, sans doute réalisée par le vieux maître d'arme souvent vu attaché à cet ouvrage.

Tour Saint-FerjeuxPour glisser sous l’ombre des remparts, là où nous allions dans la fraîcheur des marronniers, nous avions le choix, soit prendre les marches de pierre de la Tour Saint-Ferjeux (et risquer de s'apercevoir que la porte en bas de la tour était fermée après avoir descendu l'escalier circulaire dans la quasi-obscurité), soit de passer les arcades de la porte sous-murs, c'était le chemin le plus utilisé.

Porte des Moulins

Un peu plus loin et toujours sous les marronniers, nous aurions pu descendre par le chemin de fer de la Crémaillère. Jamais fait : sans doute la locomotive crachotante circulait-elle encore et il eut été dangereux de se plaquer contre les rambardes au-dessus du vide pour laisser l'engin vous frôler. Et puis quand s'arrêta cette lente circulation, la vieille locomotive crachottant un dernier souffle pour se hisser jusqu'en haut où elle demeura depuis, les planches qui complétaient les voies étaient si abîmées et défoncées qu'il eut été pareillement dangereux de risquer de passer au travers.

La crémaillère puisqu'on en parle, (la crem’zouille, la zouille qu’il fallait dire chez les Langrois sans qu’il fut possible de savoir l'origine de ce nom enfantin), y être allé avec ma mère pour aller chercher mon père à son travail sans doute. Souvenir de banquettes de bois rudes, lenteur d'escargot quand le véhicule atteignait le sommet des remparts.

Les entrées de la ville enceinte basculent la lignée de murs vers ce qui semble d'évidence en découler, un monde de jardins dans la pente au-delà des marronniers. La ville changeait alors d'appellation, s'appellait faubourg de telle sorte que ce mot soit devenu pour beaucoup d'autochtones synonymes de rues tortueuses et plongeantes, de vergers en cascades.

Au-delà des jardins, sur le plat retrouvé, un quartier d'usines se bâtissait, usines qui ne cachaient rien, ne gâchaient rien de l'élévation de la ville, juste des petits rectangles posés, avant que les champs et quelques fermes ne reprennent leurs droits et laissent filer le paysage (on dit que par temps clair on voit les Alpes) jusqu'au lac de la Liez qui semble toujours plus proche en haut des remparts par un curieux effet d'optique.

De l’autre côté, les remparts laissent filer la pente vers un autre faubourg. La vue est moins belle, un autre plateau calcaire vers Buson encaisse la pente dans une vallée boisée.

D’autres portes et tours s'arriment de ce côté là aussi comme la tour Saint-Jean, photographiée récemment au coucher de soleil en revenant de chez V et F et qui abrita longtemps le repère des scouts de la ville.

La porte de l’Hôtel de Ville ressemble toujours à un entonnoir qui laisse glisser vers elle toute l’activité de la place de la mairie. Tortueuse et étroite, elle faisait partie de ces franchissements d’urbi à orbi qui rendaient l’usage du klaxon obligatoire si l'on ne voulait pas se trouver nez-à nez avec un autre véhicule.

(même type de porte étroite, Longe-Porte, un jour la porte coulissante de la camionnette tôlée Tub HY Citroën de l’oncle horticulteur s'est arrachée en ayant frotté de trop près le mur. Le cousin conduisait, à cette époque vague allure à la Coluche, portant une salopette rayée bleue et blanche).

La porte de l’Hôtel de Ville, donc, photographiée au début du XX° siècle, plutôt fin du XIX ° avec la jeune et jolie Madelon comme l'indique la légende (Langres de 1893 à 1900, éditions Guéniot). Que garde encore de sa présence le réduit toujours existant, à allure de cabane de cantonnier, coincé dans la muraille ? Comment reconstituer un univers avec bassine et chats visibles sur les pavés ou dans la pierre épaisse ? Ce fut l'inspiration d'une histoire jamais écrite, il y a quelques années, sur fond de Guerre de 1870, Rimbaud en toile de fond, bruit des canons répercutés sur la muraille, et comment l'intention et la trame de toute fiction, de toute imagination, se retrouve facilement avec une étonnante fraîcheur.

Dans ce même faubourg, où plutôt de ce même côté donc, autre souvenir : l’habitude de raccompagner cette fille de la classe, d'urbi à orbi, parfois recommencer plusieurs fois à se raccompagner l’un l’autre dans l'autre sens d'orbi à urbi. Rires. Premiers émois de collège. Sentir nos pas retenus dans la pente, freiner, se garder encore un peu temps ensemble. Urbi.

Et beaucoup plus tard, puisque le lac de la Liez fut évoqué, en plus des fêtes organisées dans les petites maisons de campagne que certains notables possédaient, souvenir d’avoir passé un après-midi sur la plage à côté de cette fille du Lycée, nous avions discuté longtemps d’un film, le titre encore en tête, c’était Rêve de Singe de Marco Ferreri avec Mastroianni et Depardieu. Revoir aussi la chaîne stéréo chez elle, toute noire avec la marque Quartz , étonnante, appartenant à son frère, lequel avait mauvaise réputation à cause de la drogue. Des années plus tard, ayant tous quitté Langres depuis longtemps, ma mère m'apprenait sa mort : elle était tombée d’un convoi en route sur une piste dans un pays d’Afrique du Nord lors d’un voyage humanitaire pour lequel elle faisait office d'infirmière. Orbi.

Autre faubourg, autres fuites de jardins, ne plus trop savoir comment on quittait les murs, juste un petit chemin qui descendait abrupt et finissait par se perdre et se faufiler entre des haies et des portails de bois dans le plat retrouvé. La vieille dame, grand-mère du voisin, nous laissait jouer, tous les trois avec le voisin et ma soeur. Nous inventions des traversées d’océans dans une bassine de fer blanc, isolés du monde comme seuls savent le faire les enfants. Les herbes hautes, les foins pas encore ramassés étaient nos vagues. Il y avait au fond, entre les rames des haricots, les plantations et les arbustes, un réseau de canaux d’arrosage, une source peut-être, des lentilles d’eau et des groseilles. Depuis la saveur de ces fruits rouges est immanquablement associée à cette eau stagnante à forte odeur de grenouilles, têtards et cresson. Le voisin est mort du Sida dans ses trente ans. Il était parti depuis longtemps en Bretagne avec ses parents, il avait fait danseur professionnel.

Urbi et orbi, Langres s'use.

Langres donc, quitté, lâché, déposé, cédé, revendu, évacué.

Retrouvé parfois mais dans la vie construite depuis, toute une famille qui ignore, mais quoi, que dire ? On circule en voiture, on parle, et l’espace d’une demi-seconde, une marque sur un arbre, une rue oubliée, un reflet de soleil, comment dire, non pas dire, mais taire, cacher l’émotion, être marqué par cette vie qui n’appartient qu’à soi.

Donc parfois en voiture, sur l’allée des marronniers sans presque s’en souvenir, juste devant l’intersection avec la petite route qui pique en contrebas vers la maison du grand-père. Sans s’arrêter, en haussant un peu la tête,

celui qui

pouvait apercevoir un coin de la serre dévastée. Langres s'use. Il faudrait s'arrêter avant que tout disparaisse, regarder, respirer.

La grand-mère avait fini ses jours à l'hôpital de la Charité. Et comment l'histoire se perpétue : la clinique de la Compassion construite au milieu des années 1970, répondant au bâtiment cossu, érigé dés 1638 en réaction aux épidémies de peste, semblant vouloir en imposer au-dessus des remparts, se voulant le reflet d'une église surpuissante. Charité contre Compassion, la grand-mère avait choisi, plutôt qu'un choix d'ailleurs l'évidence des fins de vies annoncées des le plus jeune âge dans les visites pas vraiment obligatoires, mais recommandées, accompagnant les dames de la catéchèse, se devant d'offrir à des grabataires, parfois si fragiles et tremblotants qu’il fallait viser pour enfouir dans des bouches édentées quelques friandises ou gâteaux secs. Odeurs fortes de grandes salles encombrées de lits, de fauteuils, ainsi ce serait cela vieillir, attendre que des écoliers passent offrir quelques miettes, un sourire forcé, malaise de la misère des corps vieillis et du dénuement perpétuel, le reste du temps attendre celui qu'on nommait si peu, pas besoin, tellement englué dans l'esprit des lieux d'urbi, cathédrale, catéchèse, charité, compassion, acte de contrition, gifles de la confirmation de savoir que oui, pas besoin de le nommer, il vous rappellera à lui, celui qu'on ne connaissait pas, qu'on ne verrait jamais mais il fallait croire quand même qu'il vous accompagnerait en vous tenant la main pour l'éternité. Et si on ne s'entendait pas avec lui ? Et s'il était méchant ? Elles vous grondaient alors gentiment, les dames de la catéchèse (parfois des hommes, on disait alors curé, souvenir d'une réunion présidée par untel, les enfants tous réunis autours d'une table, dans une pièce exiguë, c'était l'hiver, le manteau tout neuf en poil de chameau confectionné par ma mère et accroché au dossier de la chaise trop près du poêle avait roussi, on en aurait pleuré).

La grand-mère donc, avait épousé ce destin de grabataire avec celui d'être visitée par ma mère, toutes deux attendant le moment où celui qu'on ne nommait jamais viendrait, et d'ailleurs ça n'avait même plus d'importance si personne ne venait, ça se terminerait comme cela, extinction des feux, rejoindre le cimetière en orbi, contrebas des remparts, dans ce mouvement tellement naturel d'avoir passé toute sa vie à aller d'urbi a orbi. Et sans doute dans cette résignation, la grand-mère avait-elle eu un regret, un regard, se pencher une dernière fois par une des fenêtres qui plongeaient sur la vue si justement admirée, deviner au-delà des marronniers, la maison encore habitée par le grand-père, plus pour longtemps, il attendait lui aussi.

Le grand-père donc, dés la mort de la grand-mère avait choisi de rejoindre urbi. Sans doute avait-il chargé quelques affaires dans la vieille Ami 8, la "sien" disait-il en parlant de sa voiture dans ce reste de locution des Vosges dont il était originaire.

L'autre véhicule, la 2 CV camionnette avait dû à cette époque quand même finir chez un voisin ou une connaissance, elle ne servait plus guère qu'à aller chercher l'herbe pour les lapins, aussi une première fois avait-elle été vendue sur un coup de tête avant qu'il ne se rétracte et la reprenne, disait la légende pour en vanter le caractère trempé.

Et puis sans doute par inutilité ou ennui, l’Ami 8 avait-elle été oubliée ou vendue elle aussi, en tout cas perdue dans sa mémoire pour les quelques années lui étaient restées dans cette restriction des trajets et des lieux (un tout petit appartement au centre-ville urbi jamais vu, jamais connu). Belle mort, avait-on dit, quand il ne s'était pas réveillé un matin dans sa quatre vingt onzième année. Ceux qui pleuraient le plus à l'enterrement avaient sensiblement son âge : compagnons de jeux de cartes qui s'étiolaient un à un.

Mais avant d’y passer, que celui qu’on ne nomme jamais lui prenne la main comme un tout petit enfant pour l’emmener dieu sait où, il lui avait fallu vendre la maison des faubourgs, quitter orbi pour urbi, passer une dernière fois la Porte des Moulins en grillant obstinément le feu rouge installé sur le trajet, sous prétexte que de son temps il ne s'y trouvait pas. Et se séparer de tout ce qui se trouvait dans la maison, tout fourguer à la salle des ventes, mobilier et souvenirs. Et ma mère se plaignant de ceux, les badauds, les habitués des choses mortes, nécrophages fouillant devant elle dans des caisses où étaient vendus par lots ses cahiers d'écoliers, quelques bouquins, une jeunesse de livres et de rêves dont elle avait été si souvent privée sous prétexte d’aller aider au jardin. Elle avait acheté des photos, quelques bibelots. Comment choisir dans l'émotion ce qu'on voulait garder ? Quel prix mettre pour racheter ses souvenirs ? Et lui, le grand-père, l'homme fort à coup de taureau qui ne ployait jamais sauf devant la terre, un géranium à repiquer, des echeverias à planter dans tous les massifs de la ville, quel somme avait-il récolté de sa propre famille pour ainsi fourguer un passé, faire table rase ?

La maison était donc morte, le contenu vendu. Sur le coup, nous étions pour la plupart (famille, cousins) déjà trop éloignés de Langres, en orbi, dans des immensités d'avenir à fabriquer, bien peu d’entre nous y avaient prêté attention ? Et attention à quoi ? A quatre vieilles pierres vendues ?

La maison avant d'être morte, c'est à dire vidée de ces petits compléments d'âmes que chacun y apporte, justement avait sans doute tissé dans un coin quelques sensations, imageries d'Epinal, petites séquences à allure de spot publicitaires, petit nuages d'odeurs, vapeurs à jamais engrangée, mais où.

Tissé, coin.

Tissé : oui, ce qui se tisse, des fils de temps, des mailles d'air, de la belle ouvrage dans le sens d'ouvrir, et entre qui et qui ? Mot à consonance d'avenir et réel, concret : mot cher à mon cœur.

Coin : où placer ce qu'on a réticence à appeler souvenir, non pas souvenir, mot dévoyé dans son acceptation de chose révolue alors que justement se perpétue un suc et une sève vivante. Pas non plus le symbole d'une armoire débordante de vieux linges de coton, d'une commode de cerveau dans lequel on entasse, ouvre et referme un tiroir et que s'échappe dans l'air des relents, saveurs, madeleine de Proust. Trop vu.

Coin comme un éther, une bulle d'air accrochée à une patère et placée à un moment donné dans cette maison, parfois sans savoir pourquoi.

Angles, encoignures, renfoncements et plis du cerveau qui demeurent.

En vrac :" Le téléphone 1924 longtemps possédé par mon grand-père, posé sur son bureau de bois sombre, noir et son combiné porté haut, incongru au bout d'un col gracile à la place plus attendue d'un abat-jour. Et comment cet écouteur et ce micro relié par un manche, perché en haut de l'édifice invitant à s'en saisir avec précaution, comme porté aux nues par le socle, la main pour s'en saisir marquant un temps d'arrêt et de respect, prière et recueillement devant la parole à porter électriquement. "(Central)

Un carillon dont le balancier hypnotique enfonçait chaque seconde dans le crâne à l'heure des dimanches, gâteaux secs rances en attendant d'aller jouer dehors, au soleil aperçu au-delà des persiennes toujours closes.

Le réduit aux livres sous l'escalier et l'histoire préférée : une bande de loups affamés qui attaque dans la neige la caravane russe et sa belle passagère. Illustrations: bois et loups sombres, traîneau renversé, neige immaculée salie par le sang, expression d'effroi des blessés, yeux bleus de la malheureuse, mains blanches contre sa bouche dans la retenue d'un cri, taille fine sous le mouvement du riche manteau de fourrure. Le goût du héros restait longtemps dans la gorge, dans les gestes des jeux au dehors, plus tard dans les rêves.

La remise de la chaudière, endroit frais adopté par le grand-père, le revoir endormi sur sa chaise devant son café, torpeur d'après repas, un petit transistor braillait, éternellement déréglé contre ses ronflements.

Cuisine : poste de radio, gros cube des premiers âges du plastique, boutons sacrés pour tourner, pour déplacer l'aiguille : nous n'y touchions pas. Buffet, table et chaise en formica, la série de casseroles accrochées au mur, semblant n'avoir jamais servi. Du frigo, la grand-mère sortait du sirop à l'eau frais mais trop délayé. Nos joues rouges, essoufflés, buvant à gros bouillons, retourner à nos jeux.

"Turlututu chapeau pointu" et "frise-poulet", les phrases favorites de la grand-mère.

Le salon et le passage encombré de "sur-tapis" pour le pas salir. Les épis de cristal dans un vase (l'absence de bruit que cela faisait quand on rompait les pointes des fines tiges de verre et faisant attention que la grand-mère ne s'en rende pas compte). Le tableau de Roussel qui représentait la maison. L'autre, des barques au bord d'un lac.

Et aussi une petite verroterie en forme d’animal, chien sans doute, peut-être un caniche, une biche, bibelot de verre censé changer de couleur suivant le temps et la température. Ce que nous guettions mais en vain.

Plus lointain : enfant, la trouille de dormir dans la chambre aux meubles vieillots, papier peint des années 30, vieux lustre poussiéreux, entendre craquer le plancher, à côté dans la chambre du grand-père.

Ainsi la maison dans son urbi, vaste coquille d’escargot, cercle intérieur, trajets d’enfants et comment se forment les circonvolutions du cerveau mêlant images, sensations, émotions.

Encore : l’escalier raide menant à l’étage des chambres et au grenier après un dernier soubresaut d’escaliers

juste eu le temps d’y apercevoir dans de rares visites des étuis d’instruments à corde – on raconte que l’arrière-grand-père était chef d’orchestre dans les Vosges – il en restera l’héritage d’un violon de Mirecourt, et comment un tel instrument s’empâte à rester soixante dix ans à l’ombre, et comment il faut des années et un jeu régulier pour y colorer de nouveau la musique dans l'empreinte du bois

ou des dimanches familiaux, la voix rassurante des grandes personnes dans la cuisine, odeur de la soupe aux poireaux, on rentrerait un peu plus tard dans la maison de la rue natale, l'ombre des remparts un peu plus imposante et sombre, propice à la rêverie

ou regarder le grand-père écouter religieusement sans interrompre à la radio une de ces voix nasillardes, grands élans d’éloquence à l’époque, roulant les r à la Colette, Geneviève Taboui commentait la politique

ou la télé qui allait remplacer la radio, nous ne l'avions pas encore : feuilleton du dimanche après-midi les Globes trotters avec Yves Renier et Edwards Meeks.

Déroulement d’escargot : au pourtour d'urbi, mais déjà hors les murs, tout contre ceux de la maison du grand-père

(nous détachions les grains du crépi et l’effet de sable craquant sous les dents, l’odeur fade de farine)

il y avait l’aspect lisse de la terrasse

(en pierre de Comblanchien dans cette proximité que la carrière proche de Dijon, proche d’ici donc, fournisse encore aujourd’hui pour beaucoup de balcons et de terrasses des environs, ces dallages blancs à aspect de marbre)

goût de fer du soleil dans la bouche, tâches de sang des pétales de géraniums écrasés par nos pas à proximité des bacs à fleurs, déplacements incessants de l’enfance, impressions mobiles, instantanés recueillis aux passages, la tonnelle recouverte de cette plante grimpante dont on ignore le nom et jamais vue de pareille depuis.

Pour continuer à dérouler l’escargot, éloignement d’urbi, un arbre aussi, juste en dehors de la terrasse, et l’image du grand-père monté sur l’échelle un jour de grand vent pour tailler les branches des cimes, quatre vingts ans passés, le bras qu’il ne pouvait plus lever tenant l’autre ajouté du poids de la cisaille, suspendu, têtu, balancé dans les bourrasques.

Les deux cyprès jumeaux, taillés également et encadrant la porte d’entrée centrale

(cet étrange malaise d’une entrée, dite principale, aboutissant directement au raidillon d’escaliers, à peine un seuil, des portes invisibles de part et d’autres et la pente oblique coupant la perspective, massive, entrée, donc, semblant ne mener nulle part, complètement obstruée par cette dégringolade d’escalier, seuil incompréhensible ne semblant s’ouvrir que pour laisser surgir, vomir presque, cette langue de bois inquiétante venue de l’intérieur de la maison.)

Un jardin de cactus sortis à la belle saison, figuiers de barbaries aux piquants traîtres, cierges poilus d’aiguilles fines, coussins de belle-mère dont le nom fait rire, tout un coin à la japonaise qui repoussait les limites de la terrasse.

Aux limites aussi, le mur avec la route qui la surplombait, la vigne bourdonnante d’insectes en été et qui la recouvrait entièrement.

Manœuvres incessantes de la mémoire, déroulements, enroulements, techniques de l’escargot, partir d’urbi, aller à orbi, revenir, repartir, mouvements sans cesse, comment dire, prouver ainsi que l’on est vivant, pratiquer l’encerclement, techniques des indiens, enfances… Lenteurs.

Au réel, la maison n’a rien conservé de ces circonvolutions, elle apparaît ainsi, plate, crue, un beefsteak sanguinolent, une chose morte et sans âme, rétrécie. Elle est éloignée, étrangère, elle n’appartient plus à personne. Il faut faire un effort pour la relier à ces nouveaux propriétaires que l’on dénigre forcement : ces volets peints de couleurs criardes, les cyprès disparus, une balançoire et une maison de plastique à la place du jardin de cactus. Façonnage obligatoire de la progéniture dans des banalités convenues, des jeux forcés vendus en centres commerciaux, sécurisants. Sans doute, nos cactus n’étaient pas aux normes européennes. Le jardin est ainsi devenu, non pas celui de monsieur tout le monde, mais s’est laissé envahir par l’univers et le conformisme qui lui est associé malgré les barrières que l’on trace dans nos mémoires et qu’on imagine invincibles, inaltérables par essence même.

Il y avait une allée qui contournait un massif renouvelé à chaque saison par le grand-père à l’exemple de ce qui lui avait valu cette réputation dans le fleurissement de la ville. Une sorte de carte de visite que la situation du jardin en contre plongée de la route rendait encore plus attrayante.

Il n’y a plus qu’un tracé indéfini de l’allée, le massif est retourné à l’état sauvage d’un petit tumulus envahi par les herbes.

Le grand-père installait des planchettes grises de terre sèche pour éviter de s’enfoncer dans la terre meuble. On l’aidait. Nos genoux gardaient l’empreinte du gazon mouillé par les arrosoirs. Contact de la terre égrenée par les doigts, froide à quelques centimètres sous la croûte chauffée par le soleil.

Le saule pleureur immense demeure solitaire, gardien usé en bas du faubourg (c'est dessous que c'était installé le peintre qui avait représenté la maison), à l’endroit où les voitures qui le dépassaient devaient choisir un endroit pour s’arrêter où faire demi-tour pour ceux (et c’était fréquent) qui se trompaient de chemin et choisissaient de remonter la pente raide.

De cette placette, on pouvait

soit aller chez tata et tonton (fils du grand-père donc),

soit rejoindre un des garages (qui abritait l’Ami 8, la 2CV camionnette et un vieux piano),

soit aller fouiller dans le petit réduit qui servait à distiller les quetsches et mirabelles, la goutte comme il est dit par ici. Les murs étaient imprégnés de ce moût violet, l’odeur de pulpe de fruit et d’alcool restait forte, prenait le nez. Il y avait une vieille cheminée avec une très belle plaque de fonte, incongrue dans cet endroit patiné de violet et rudoyé par la sauvagerie des saisons de récolte.

Chez tata et tonton, on pouvait indifféremment passer

par la porte d'entrée principale (celle donnant juste en face des dépendances) après avoir traversé quelques mètres d'une allée pavée, entourée de deux triangles de pelouse (et l'avoir vu famélique et grillée en 1976, année de la sécheresse - on en reparlera) ou par le garage en continuant la pente en dernière limite du chemin de terre qui succédait au goudron. Le cousin y garait fièrement sa Flandria à vitesses, nous n'avions que des Mobylettes Peugeot 103 ou Motobécane, à variateur, pourtant je n'étais pas peu fier du modèle orange à clignotants obtenus après le brevet, modèle pépère et préféré moins voyant à côté des Malagutti et autre Gitane Testi. Je n'avais pas osé imiter le jeune Fabre qui enfourchait un engin similaire dans le feuilleton du même nom (la réplique où Mehdi déclare à la jeune Véronique Jeannot qu'il a traversé Paris à 100 à l'heure rien que pour elle, ses premiers émois que nous suivions en même temps que lui, du même temps qu'il avait grandi avec nous après ses pérégrinations également suivies avec assiduité dans les séries des jeudis Poly avec le cheval, puis Sébastien et son gros Saint-Bernard).

En contournant de garage, on accédait au jardin en contrebas, les grandes serres (en comparaison avec celles du grand-père) bouchaient la vue vers le verger d'où on extirpait les mirabelles et l'herbe pour les lapins et au bord duquel trois puits cylindriques se cachaient dangereusement sous la végétation. Il fallait parfois écarter les orties et les herbes, descendre quelques marches de pierre et atteindre presque une eau saumâtre destinée à l'arrosage du jardin. Nous écartions alors la pellicule de lentilles d'eau à l'aide d'une vieille casserole accrochée au bout d'un manche pour attraper des grenouilles, des tritons, plus rarement une salamandre jaune et noire. Nous dérangions parfois des couleuvres d'eau qui zigzaguaient un instant à la surface avant de se confondre sous la végétation des bords du puits. Un peu plus haut, en face du saule, la maison dite " des portugais ", habitée par ceux qui venaient effectuer les saisons dans les jardins. Plus tard, transformée par nos soins en salle de musique, le vieux piano déménagé du garage sur une brouette et le saule, témoin éternel des va et vient regardant passer cet étrange équipage, plus tard ses tresses feuillues agitées par les répétitions du groupe constitué, batterie, basse, guitares, les riffs des Stones, et retour à celui que l’on rencontre un 14 mai, le copain d’enfance devenu directeur de l’école de musique, à l’époque juste venu récupérer une ou deux guitares électriques laissées pour quelques répétitions. Naïvement, on espérait qu’il les oublierait…

Retour sur la placette. Un peu plus bas, à côté des garages, il y avait une auge remplie d’objets divers sur lequel un entrelacs de broussailles avait poussé. On y trouvait des balles de fusil, petits cônes de cuivre : " Des munitions, cartouches de fusils, chargeurs étaient restés longtemps cachés dans une vieille auge de la cour Pour quelle débâcle ? Quels soldats en déroute ? Maquisards ? Miliciens ? Enfant, il fallait plonger la main sous la paille, celle, cassante et sèche de la surface et qui faisait un bruit de soie en y enfonçant les doigts, celle plus profonde, humide et agglomérée, enfin sentir la terre, forcer sa croûte tassée, laisser des cailloux durs se ficher sous les ongles, remuer, fouiller et, de la pulpe d’un index, caresser la forme oblongue d’une balle de mitrailleuse, la saisir et la ressortir triomphant devant le grand frère ou la petite sœur " (Paysage et portrait en pied-de-poule)

Ami 8, 2CV, guitares électriques, balles de guerre, tout cela semblait avoir glissé au fond du faubourg, vaguement objets d’une vie, éléments entourés d’odeur de moût et d'herbe de talus, comme ramassés au bas de la pente ombragée d'un saule, puis rangés, ordonnés sur une placette entourée de dépendances,

qui dans un garage, comme le vieux piano recouvert de poussière avec devant les voitures,

qui dans une auge comme les restes de ces guerres forcement traversées.

Oui, dépendances, au sens de compléments, corrélations, voire de communs, d'annexes, vies au déboulé, soldats de passage, l'air perdus sans doute, pas effrayés, juste un peu égarés, s'étant laissés distancer par l'ombre de sentinelle des remparts, identiques aux promeneurs que nous (ma sœur et moi, les cousins) regardions arriver jusqu'en bas, à pied ou en voiture, jetant un bref coup d'œil autour, semblant ne rien reconnaître, perplexité avant de s'en retourner gravir la pente raide en sens inverse.

Et penser qu’un jour, il avait bien fallu que certains s'y installent, autant par hasard, avec le même regard fourvoyé, parvenus d'imprévu ayant remarqué quand même la pente bien exposée pour y laisser pousser des jardins, repéré aussi les coins les moins en pente pour y bâtir leurs maisons, tous ceux devenus familles, voisins.

Au-delà de ce cul de sac, il fallait donc s'en retourner. La maison du grand-père apparaissait alors au-delà d’un portail de bois blanc, à moitié caché par les larmes du saule pleureur. Visiteur d'en bas, il fallait pousser le portail, prendre l'allée, contourner le massif aux motifs symétriques délimités par d'inévitables echeverias, pour rejoindre la maison derrière les deux cyprès jumeaux. On pouvait aussi dans la même direction que la pente raide négliger le jardin, gravir la voie publique en passant sous les frondaisons du saule, se diriger à nouveau en léger oblique vers les remparts situés plus hauts. Le mur qui délimitait la route devenait plus élevé et plus raide à chaque mètre et le terrain du grand-père restait obstinément plat de telle sorte qu'on avait cette sensation d'être dans un avion décollant lentement pour atteindre la hauteur de cinq à sept mètres et se trouver en vis à vis de l'étage de la maison arrivé à son niveau. Un escalier de fer laissait le loisir au visiteur d'en bas de tenter de rattraper le promeneur d'en haut jusqu'à la partie supérieure du jardin, cependant encore un peu encaissée, en dessous du niveau de la route.

C'est là, dans ce petit carré de terre que se tenait la serre.

" Il est difficile d’apercevoir la serre depuis la route qui surplombe les faubourgs. Elle s’approche de la haie d’arbres ensauvagés jusqu’au bord du muret, se penche jusqu’à toucher les feuilles les plus basses, du moins celles que les premières gelées des matins précédents ont laissées. Malgré cette gymnastique, elle n’aperçoit qu’avec peine derrière l’entrelacs de branches l’éclat blanc et fuyant du verre, la hampe d’un montant métallique.

Il faut s’engager dans le chemin qui conduit à l’exploitation, négocier l’étroite et difficile épingle à cheveu, là où pestent chaque matin le facteur cramponné à son volant, chaque semaine un ou deux chauffeurs de camionnettes, mains devenant pareillement et subitement moites, mâchoires serrées et yeux fixés sur l’étroite ornière qui sépare à peine la chaussée du vide, (une seconde d’inattention, un dixième de vitesse en plus et ce serait une chute de sept mètres, fracas des tôles, éclatement mous des vieux cageots de bois détrempés par la pluie qu’ils entassent au pied du mur). Au milieu du chemin, là où la pente se fait plus raide, les arbres cessent et la serre se révèle en bas où plutôt semble se tasser encore plus, rentrer dans la terre humide, tandis que l’ouverture du paysage laisse flotter le regard vers l’horizon incertain de la fin de ville, mélange de vergers, de prés à vaches, d’entrepôts désertés. Beaucoup plus loin des champs, des lisières bleues fuient dans la tranquille horizontalité.

Elle longe le bord du muret incertain jusqu’à ce qu’il s’effrite complètement et disparaisse sous la terre. Ce ne sont alors que des touffes d’herbe rase, de la mousse parsemée des gravillons que projettent chaque jour le facteur, une ou deux fois par semaine les livreurs. Au coin de la haie d’arbres, son regard ne dérive pas jusqu’aux lisières, elle regarde la serre. C’est un vieil édifice assez plat, avec un soubassement de pierre qui maintient la charpente d’un quadrillage de vitres. Un panache de fumée, détendu comme une vapeur s’effiloche rapidement au-dessus d’une cheminée de fer, pareille à celle d’un poêle ou d’une cuisinière et qui semble avoir été fichée de guingois à travers un carreau. Elle plisse les yeux, essaie d’en retenir les détails, la porte invisible (sans doute sur le côté qui demeure caché), le chemin qui y mène, mais la modeste construction se tasse un peu plus au milieu des herbes foncées, enterre ses fragments dans l’air froid, s’engonce dans la maigre étendue qui l’entoure, la recouvre presque, espace arraché de force à la pente, coincé en bas du mur impressionnant et sans doute suspendu à la chute d’autres murs plus bas qu’elle devine accrochés aux racines des buissons à l’arrière plan. Un instant une ombre apparaît derrière les vitres, elle se décale derrière la haie sans cesser de fixer la serre. C’est une silhouette d’homme qui s’affaire à l’intérieur. Il lève son visage, semble décrocher quelque chose, un outil peut-être, se retourne, puis disparaît dans le reflet du verre. Elle se rapproche à nouveau. Bruit d’une voiture qui passe sur la route au-dessus, gesticulations d’ailes, une pie blanche et noire s’envole, le ciel laiteux s’éclaircit un peu. C’est un coin tranquille, un faubourg, l’endroit lui plait. Elle sursaute et recule vivement : en contrebas l’homme est sorti de la serre, juste le temps pour elle de l’apercevoir, nez au sol, devant le pignon le plus proche, trente mètres à peine à vol d’oiseau. Elle ne bouge pas pour éviter aux gravillons de crisser et signaler sa présence. En bas du mur, c’est un froissement de bâches plastiques, heurts plus mats comme des pots de terre qui s’entrechoquent. Puis le bruit remue ménage cesse. Elle reste encore un peu immobile ainsi au milieu de la voie, regarde ses escarpins usés, éculés, la semelle qui se décolle à l’avant droit. Elle remonte vers la route. La pie caquette à son passage. Une feuille rouge et large tombe à ses pieds dans une chute hésitante. En haut, son souffle est bref, haletant : la pente est raide, elle n’a pas l’habitude. Elle pense de nouveau que l’endroit lui plait, elle reviendra lundi.

Chapitre 2Le dimanche a toujours une fraîcheur particulière, sorte d’élévation, comme si le repos du travail y retirait les scories, l’odeur de terre, surtout la puanteur du fuel de la chaudière. Pourtant les remugles de l’hôpital ne viennent pas troubler cette quiétude. La chambre est spartiate. Il est assis sur le fauteuil auprès du lit et regarde le vieux visage qui s’agite, relevé contre ses oreillers. Ses rides paraissent plus profondes, le visage sous le poids du crâne semble tiré vers l’arrière alors que dans l’ouvrage, il le voyait souvent penché en avant, une paire de lunettes ébréchées au bout du nez, sa couronne de cheveux gris comme les lauriers d’un empereur romain, son cou massif et besogneux, crispé, taciturne et qui n’incitait guère à la conversation.

Là, il parle, sourit même, content qu’il soit venu le voir. Lui dit que c’est normal, que ça se fait. L’alité soupire : sans doute là pour un bout de temps. Il a pris ses dispositions : demain, on doit lui envoyer quelqu’un pour le remplacer à la serre. C’est la fin de l’année, il y a des commandes. Il faudra certainement lui expliquer le travail. Lui ne répond pas.

Chapitre 3

Elle arrive le lundi matin. Le ciel est opalin, l’air est froid. Pour aller à la serre, il faut descendre un sentier qui relie la vieille ville au faubourg. De larges marches cernées par des rondins de bois adoucissent la déclivité mais son corps est entraîné par la pente, les graviers du chemin roulent sous les pas, elle crispe ses pieds à l’intérieur de ses escarpins. Le chemin s’enfonce sous de hauts arbres. Elle entend quelques oiseaux perchés, le bruit des feuilles qui s’égouttent, il n’y a personne. Les fûts imposants sont autant de compagnons qu’elle devra apprivoiser, apprendre à ne pas craindre si elle accepte ce travail. En hiver la pénombre sera plus profonde encore, et s’il y a de la neige, par où faudra t-il passer ?

La serre est maigrement éclairée, cinq lampes, deux par travées et une au milieu de l’espace commun qui les réunit en face de l’entrée. Les carreaux de verre situés devant les lampes paraissent presque transparents, elle distingue le triangle de lumière jaune qui se diffuse et s’évanouit presque aussitôt au contact des autres vitres. L’ensemble demeure dans la pénombre hormis la trouée difficile de la lumière, se tapit sur le sol comme un animal encore endormi, aussi mauve que le sol.

A l’intérieur, elle voit une ombre bouger d’un endroit à un autre, s’immobiliser parfois. Le chemin qui surplombe la serre permet de ne jamais la quitter des yeux en la contournant jusqu'à arriver à l’étroit portail de fer déglingué, toujours ouvert et qui marque le début du jardin. Il faut avancer en ligne droite sur des dalles qui disparaissent parfois, recouvertes d’une mousse sombre. De part et d’autre, des buissons ensauvagés, une fourche bêche plantée au bord du chemin, trois sacs de terreau attendent qu’on les saisisse. A son approche, la porte de la serre éclaire plus largement l’espace. Ce sont des buis mal taillés qui finissent le chemin. Un arrosoir voisine à droite avec un enchevêtrement de tuyaux d’arrosage qui ressemble à un nid de serpent endormi. A gauche un tas de piquets. La serre émet un bruit continu, feulement de chaudière sans doute, ronronnement de chat plutôt que grognement. Elle ne sait plus où est l’ombre. Elle cherche une sonnette sur les montants métalliques, puis se résigne à toquer sur un carreau de verre.

Chapitre 4

Bonjour, excusez-moi de… L’homme est debout, en blouse grise, de taille moyenne, un plantoir à la main. Été de la serre, frissons, le choc thermique. Elle cherche ses mots, a du mal a reprendre son souffle après la marche et le froid. Je viens pour…

Il dit qu’il s’attendait plutôt à… Avec tout ce qu’il y a à soulever, porter. C’est un travail physique, vous savez. Elle dit qu’elle n’a pas peur. Il referme la porte pour garder la chaleur.

Bon. Le premier mot qui lui vient à l’esprit est " engagé ". A -t’il le choix ? Revoir la vieille tête enfoncée dans les oreillers, sûre d’elle : on doit envoyer quelqu’un. Il demande ce qu’il faudra faire, elle répond en sortant un contrat de dessous son manteau en précisant qu’il y a des feuillets à signer et qu’elle les remettra à l’agence si c’est d’accord. Alors d’accord.

Elle regarde autour d’elle, lui aussi comme si cette serre et son environnement familier se trouvait déplacé ou neuf. Lui expliquer. Mais d’abord vous pouvez accrocher votre manteau. Il désigne les vieilles patères de bois à droite de la porte. Un caban et une vieille blouse grise (l’habit de travail de l’absent) y sont suspendu. Elle revient en face de lui et ne peut réprimer un frisson. Il est tôt, s’excuse t’elle, la fatigue et le froid du chemin. Je vais faire du café. Il s’engage dans la travée de droite, puis tourne à droite et disparaît derrière des rouleaux de paillages. L’apparente simplicité de la serre, deux travées relié par un espace central semble moins facile à appréhender, une sorte de labyrinthe encombré de pots, de plantes, tout un fouillis offert vers le ciel à mi-hauteur. Elle regarde autour d’elle donc. La serre et ses montants métalliques sont parcourus de fils électriques, rallonges en tout genre au mépris de la sécurité, qui rejoignent là un interrupteur, là une ampoule, ici encore un transistor maculé de tâches sur la paillasse et même un incongru sèche cheveu. Des clous fixés à même le mastic des vitres supportent des séries d’étiquettes à enfiler dans les pots de fleurs, un désordre de raphias, fils de fer et autres ficelles. Ronronnement de la chaudière. Un oiseau se pose sur un carreau, pépiement, bruit des pattes martelant le verre. Dehors le jour blanchit."

(La serre : texte inachevé, automne-hiver 2004-2005)

A cette époque, je ne savais pas. Je ne connaissais qu'à peine les bouleversements qui allaient se produire, vie, tête et corps comme prolongements. J'étais comme un poisson aveugle venu des profondeurs, chair translucide, yeux blanchâtres. Le texte s'installait dans cette inconscience particulière du bout des doigts. Premiers jets, l’état brut de la lettre enfoncée sur le clavier, l’assemblage en mots rivetés par des espaces. Ponctuation, phrases qui se succèdent, alchimie du verbe, des paragraphes comme taches de couleur, l’orthographe maladroite, l’ensemble fragile, premier jet à étayer. La serre, oui, bien sûr je la voyais, c'était elle, pages d'enfance feuilletées, inspiration mélangée, retors et tordus de la mémoire et de l'écriture. Je ne savais pas non plus que je ferais ces photos un jour en allant voir V et F au printemps. D'ailleurs V et F n'existaient pas beaucoup, rencontre encore à peine ébauchée.

Langres me semblait inusable, figé, l'ambiance minérale qu'on imagine des profondeurs extrêmes, eau froide, pas de tension, ni de peur pourtant. J'ai toujours eu cette faculté de pratiquer la plongée, avec ou sans bouteilles, avec une sérénité et une douceur incroyable de me sentir submerger par l'eau. Des psychiatres et autres analystes de l'inconscient, du moi, des sur moi et sous moi rapprocheraient cet état avec celui prénatal d'être dans le liquide amniotique, comme un poisson. N'empêche que, parfois, en bout d'apnée, je n'ai nulle envie de remonter vers la surface, sentir la brûlure de l'air quelques mètres au-dessus.

Depuis donc, des évènements, rien que de très normal, tout ce qui ce passe dans une vie d'homme, des émotions, et le texte avait été laissé en état, inachevé. J'ignorais que viendrait d'autres impératifs d'écriture, que, d'un 14 mai, en découlerait "Langres s'use", un jour comme un autre et rien de vraiment particulier, aucun remue-ménage, ceux ci s'étant déjà produits auparavant dans la tête et le coeur. Finalement savoir si Langres s'use est sans importance, au regard du corps mortel, martelé,

usé dans le sens d'usinage, atelier, copeaux de métal trempés jusqu'aux os,

usé par l'érosion du cœur dans la signification contraire d'usage au sens d'utilité,

usé par la lutte pour rentrer dans le moule et préférer la corrosion, la rouille, la trouille et l'expression sortir de ses gonds.

Le temps coule donc, rivière qui érode tout, galets ronds et polis que l'on ramasse (ceux trouvés par exemple dans le lit de la rivière qui alimente le Grand Étang de l'île de la Réunion, c'était en février, le texte était déjà arrêté, inachevé. Contact frais de l'eau, les pierres brillantes saisies par transparence sous les miroirs mouvants de l'eau vive. Le soleil en haut et les chutes de sept cascades, traits d'argents sur les parois abruptes et couvertes de la végétation tropicale du cirque).

Il est possible que le texte ci-dessus soit repris un jour, accède à la continuité, soit tenté par l'achèvement.

Écrire, c'est plonger, c'est vouloir atteindre à l'inusable.

Les photographies sont venues avec naturel dans le geste et la réflexion rapide : l’opportunité d’avoir un appareil photo avec soi, et, en regardant le vieux bâtiment, son ossature de métal, ce qu’il restait de verre avec, l'ensemble semblant s'enfoncer lentement mais de façon irrémédiable dans la terre : se dire que la serre ne sera pas éternelle, si fragile, si incongrue dans la gestation lente des choses mortes, inutilisées. Geste et réflexion : garder traces de ce qui fut, avant qu’un coup de bulldozer ne vienne nettoyer cette espèce de carcasse devenue nid à mauvaises herbes, un comble pour quoi était dévolu en une sorte de nurserie pour plantes débutantes.

L'histoire de ces photographies sera simple, j'aurais pu commencer par cela, au lieu de me perdre, vous emmener, vous égarer avec moi dans les circonvolutions de ce texte, pages précédentes à allure d'escargot.