Petite fabrique de mots

Bon, c’est parti : le moteur s’est mis en marche, la petite fabrique de mots a

commencé sa production. Étrange moment : je devais remettre un texte inédit pour une

revue italienne (pour une fois que je vais être traduit…) et je me demandais bien

comment faire : produire une nouvelle de dix mille signes (la distance qu’on me

proposait) n’est pas chose aisée dans cette période de fin d’année où tout

semble se bousculer. C’était pourtant la meilleure solution. Les départs

précipités, les ébauches incomplètes qui ont jalonné mes derniers mois ne

m’inspiraient guère et les autres textes mieux finis me semblaient assez éloignés

de ce que je cherchais. Et d’ailleurs qu’est-ce que je cherchais au juste ? Je

n’en avais pas la moindre idée, jusqu’à ce que je tombe sur un de ces départs

vite abandonnés, un fichier nommé avec justesse « fragment », enregistré le 17 juin

dernier et qui proposait une paire de pages suffisamment élaborées pour pouvoir les

reprendre, les fouiller et les améliorer. Et puis, ce qui m’apparaissait comme une

nouvelle bien close, s’est imposé avec une évidente clarté comme le début de

quelque chose. Quelle sensation ! Moi qui avançait dans une sorte de brouillard fébrile

côté écriture depuis quelque mois, je sentais bien poindre quelque chose sans arriver

à le concrétiser : pour preuve, pas moins de huit esquisses, inspirations diverses

depuis ce texte du mois de juin, tous abandonnés, petits morceaux épars. Donc, j’ai

continué et en cinq jours c’est à peu près l’équivalent d’une trentaine

de pages qui se sont élaborées, comme quoi l’écriture arrive toujours à

s’immiscer dans le moindre interstice de nos vies quand on en éprouve le besoin.

J’ai eu la chance de bénéficier de quelques longues heures de libres la semaine

dernière dans la paix de mon bureau et, oui, c’est bien de sensations qu’il

s’agit, l’écriture et son saisissement, comment les mots fabriquent un monde,

une cohérence, un sens évident à ce que l’on ressentait d’une manière plus

abstraite. J’ai eu ce sentiment, que j’aime beaucoup, d’aller vers des

images, la perception de quelque chose de figuratif, une représentation que construit

l’agencement des mots. De retrouver une manière, une « patte », quelque chose de

connu. Je prie pour que cette exaltation soit durable et conduise à quelque chose. Et

puis, comme dit une amie « je te connais : deux heures un quart sans écrire et tu

culpabilises. ». Elle a raison : je fonctionne comme cela, peut-être pour la belle

impression que provoque la récompense de l’écriture.

(01/12/2009)

Un choix entre "il" et "on"

Le premier décembre, dans cette même rubrique j’évoquais

la reprise fébrile de la petite fabrique de mots. Je suis un habitué de ces départs

foudroyants. Finalement, au bout de quinze jours, ça a l’air de tenir le coup : à

peu près l’équivalent de quatre-vingts pages de roman (puisque c’en est un).

Ceci dit, l’écriture dans ce laps de temps finalement très court n’avance pas

forcément d’un pas tranquille et régulier. Quelques insomnies récurrentes me font

penser la nuit à ce texte qui s’élabore et je résiste finalement peu à sortir du

lit pour rejoindre mon bureau et tenter de faire avancer l’écriture dans la nuit ou

le petit matin. Je me suis ainsi levé à trois heures il y a peu, et ce week-end

largement avant l’aube. Si je résiste à la tentation de me lever, j’élabore

alors dans la quiétude des draps, mille phrases, ajouts, débuts de chapitres,

réflexions différentes pour ce texte. Ainsi, il y a quelques jours (ou plutôt quelques

nuits), j’ai pesé le pour et le contre entre deux versions différentes de ce roman,

toutes deux déjà élaborées et qui semblait se tenir

pareillement. L’une utilisait un «on » pour représenter le narrateur et

l’autre un « il ». Le «on », pronom caméléon, était bien tentant car il verse

le lecteur de suite dans une identification floue, une empathie avec le narrateur

représenté par ce «on ». C’est par exemple le pronom qui domine dans Composants,

mais si, dans mon deuxième roman, il avait une disposition d’universel, ici, pour le

texte en cours, le « on » porte d’emblée la marque d’un « je », semblable

à la manière dont Leslie Kaplan l’utilise dans L’Excès-l’usine.

Ce qui me plaisait dans ce « on », c’était sa force d’évocation et son

originalité. Mais en même temps, le parti pris de le substituer

aussi manifestement au narrateur restreignait évidemment le point de vue, l’ensemble

de ce qui est raconté ne pouvant être perçu que par ce filtre : ainsi, comme avec le «

je », les points de vue, les descriptions mais aussi la langue étaient forcément ceux

du narrateur que j’avais imaginé. Or, la suite de mon texte propose une extension,

me semble-t-il, et ce procédé du « on » restreint au narrateur serait vite apparu

comme un écueil pour développer d’autres perceptions. Je suis ainsi revenu au « il

», plus classique mais qui, d’emblée est plus compréhensible pour le lecteur et

qui présente l’avantage de le poser en témoin du principal personnage (qui perd son

statut de narrateur). La position du lecteur est ainsi radicalement changée. Autant dans

la version avec le pronom « on », il se faisait complice du narrateur, il épousait

d’une façon plus ardente ses pensées, autant avec celle du « il », devient-il une

sorte d’identité volatile, une sorte d’esprit sain qui vole

au dessus des scènes présentées, qui observe l’ensemble, se penche parfois

par-dessus l’épaule du personnage pour voir ce qu’il fait. Cette position est

moins attachante, plus aérienne et il me faudra sans doute trouver quelques subterfuges

pour que le narrateur représenté par « il » puisse être relié de façon plus ardente

au lecteur. L’utilisation d’autres pronom (le « tu », simulant un dialogue par

exemple, le « on » accédant à l’universel) représentent quelques pistes, de

même que l’insertion des dialogues directement au milieu de phrases descriptives. En

fait, c’est la distance du lecteur avec le personnage qui doit varier : de temps en

temps, il doit pouvoir prendre de la hauteur mais il doit aussi être capable de le

marquer à la culotte. J’ai donc opté pour le « il », plus facile et ce choix

m’a permis d’avancer plus encore dans ce texte. Voici donc à quoi j’occupe

mes insomnies dans le ravissement de la nuit.

(17/12/2009)

Pour bien commencer l’année

Une bonne nouvelle histoire de bien commencer l'année. En réalité, cette affaire a

été rondement menée dans le dernier mois. Mais d'abord, replongeons nous dans le

contexte de l'année précédente. La parution de Bestiaire domestique en mars

avait été rapide : manuscrit terminé le 26 novembre 2008 et les premières épreuves

qui suivent 42 jours après ! Voici ce que je constatais il y a un an (note d'écriture du

09/01/2009).Si j'avais pu mesurer l'enthousiasme et la réactivité de ma maison

d'édition, j'avais quelque appréhensions pour cette année, notamment suite au départ

du PDG, sommité éditoriale s'il en fût, on pouvait craindre quelques restructurations

préoccupantes pour des auteurs qui, comme moi, qui ne pèsent pas lourds dans la balance

économique des comptes de résultats. D'autant plus que le catalogue des parutions s'est

restreint, ce qui en soi me semblait assez logique, voire bénéfique, après des années

d'éditions à tout va et de surpopulation éditoriale. Lors d'un coup de téléphone

amical de ma docte maison, j'avais cependant cru comprendre que j'y étais toujours

attendu et cette nouvelle m'avait quelque peu rassuré et donné du coeur à l'ouvrage.

Encore faut-il écrire et l'inspiration est une chose curieuse qui ne se commande pas.

Pendant des mois j'avais commencé des bouts de textes, juxtaposé des thèmes qui me

semblaient faire unité, mais tout cela restait à la fois fragile tandis que je sentais

confusément quelque chose poindre à travers ces grands élans vite terminés. Et puis,

la proximité éditoriale de Bestiaire domestique ne m'aidait pas outre mesure :

j'avais l'impression que je devais refaire le même coup, petites histoires sereines et

reflet du bonheur, qui n'étaient après tout que ce que je continuais à ressentir, tel

un auteur de haïkus japonais inspiré par son harmonie intérieure. Mais la vie réserve

des surprises et c'est vers un autre texte que je me suis dirigé à la suite d'un

concours de circonstances. Je devais en effet proposer un inédit pour la revue d'un ami

italien (pour une fois que j'allais être traduit !) et en fouillant dans les nombreux

fragments, j'en avais trouvé un, justement intitulé "fragment", et qui s'est

révélé être le point de départ fulgurant d'une histoire évidente, sans doute celle

que je cherchais confusément depuis des semaines. Et voilà :quatre-vingts pages en

quinze jours avais-je écrit dans ma dernière note d'écriture de l'année (17/12/2009),

en fait, publiée le même jour où je devais rencontrer ma maison d'édition. La suite a

dépassé mes espérances : même enthousiasme et même réactivité que pour Bestiaire

domestique. J'ai reçu la semaine suivante en cadeau de Noël un contrat en bonne et

due forme. Parution du roman prévu à la rentrée littéraire de septembre. Seul

inconvénient, mais de taille : il n'est rédigé qu'à moitié à l'heure où j'écris

ces lignes et il me faudra le remettre avant le printemps si je veux respecter les délais

nécessaires. Mais ça avance très vite et cela faisait longtemps que je n'avais pas

retrouvé de telles sensations inhérentes à la rapidité d'écriture : on y pense tout

le temps, le livre ne vous sort jamais de la tête, on se réveille au milieu de la nuit

et on a qu'uine hâte, retrouver sa table de travail. Tout le reste est tributaire de cet

acharnement, tout est polarisé par cela : où ai-je garé la voiture ?

(06/01/2010)

Deux

mètres d’écart entre écriture et réalité

Vieux débats multiples sur l’écriture et la réalité : ça existe depuis la nuit

des temps, mettons depuis l’Iliade et l’Odyssée, l’épopée

antique comme soubassement du roman et déjà se posait la question de l’écart entre

la représentation de la réalité et l’écriture, la narration destinée à passer

à travers le miroir du temps. J’y ajoute cette semaine un autre exemple, une maigre

illustration. Ce week-end, le nez dans le guidon du roman à écrire, j’ai tenté de

ne pas perdre le rythme rapide qui a présidé jusqu’ici à sa rédaction, soit vingt

pages par semaine. Et donc, ce dimanche, alors que je suis en retard, voici un nouveau

chapitre auquel je m’attelle : ça avance plutôt vite, j’écris sept pages

d’un coup, heures qui passent vite dans le silence du bureau, en fin

d’après-midi, et la satisfaction grandissante de cette facilité, de pouvoir

rattraper le retard alors que les occupations de la semaine (voir les maçons en rubrique

étonnement) avaient dévoyé l’inspiration ailleurs et, à chaque fois, c’est

tout un poème pour retrouver la liturgie nécessaire pour s’y remettre. Le roman en

question parle du boulot, je sais, c’est mon obsession, ma marque de fabrique,

appelons cela comme on veut, disons qu’il est sans doute plus proche de Central

écrit dix ans auparavant que tous les autres qui ont suivi. Le chapitre en question

traite de la retraite (drôle que cette redondance laitière des syllabes) : ça

s’écrit vite parce que je dois avoir des comptes à régler et sans doute pas mal

avec moi-même à ce sujet malgré cette perspective lointaine. La nuit dans

l’insomnie récurrente qui suit toute précipitation d’écriture, je repense à

tout cela, bâtit même ce qui pourrait être la dernière phrase du roman (et

j’allume la lumière pour noter la phrase sur un exemplaire de la Quinzaine

littéraire avec Pierre Michon en couverture, ça portera chance peut-être). Le

matin, je ne peux m’empêcher au bureau d’ouvrir à nouveau le fichier du roman

pour noter les quelques trouvailles de la nuit, quelques minutes arrachées à

l’entreprise où j’ai rapidement relu l’écriture de la veille et

c’est à ce moment là qu’il entre. Venu, non pas me voir, mais ma collègue

avec qui je partage le bureau. Elle est absente. Il balaie l’air de la main : pas

important, c’était juste pour régler quelques affaires encore en instance avant son

départ à la retraite prévu le soir même. Alors, c’est là précisément que se

mesure l’écart entre la réalité et l’écriture, à peu près deux mètres

entre lui, resté sur le seuil de la porte, futur retraité qu’on dirait tout droit

sorti du chapitre que j’étais en train de relire sur le micro devant moi. Deux

mètres et une minute, à peine le temps qu’il glisse quelques mots. Je le connais

depuis longtemps, c’est un discret, pas très causant. Il dit juste que « soixante

ans, ça commence à faire ». Il dit encore «qu’il faut savoir lever le pied ». Il

ajoute quelques allusions discrètes et de circonstances sur sa future vie qu’il

saura bien occuper. Il a l’air soulagé, en paix avec lui-même : le grand jour est

arrivé. On se sent lui sourire, lui souhaiter de cette manière bon courage pour la

suite. La porte se referme : deux mètres entre la réalité et l’écriture.

J’intègre immédiatement les remarques qu’il a faites dans le chapitre écrit

la veille.

(27/01/2010)

Le tour du

livre en quatre-vingts jours

Philéas Fogg fait des émules, ce n’est pas nouveau,

mais il y a plusieurs manières de voyager. Écrire un livre en est une et quand on

rédige un premier jet en exactement quatre-vingts jour entre l’incipit et la

dernière phrase, il y a de quoi se sentir l’âme d’un Jules Verne. Pas de quoi

pavoiser cependant, Simenon, paraît-il, écrivait beaucoup plus vite encore et René

Fallet, l’exemple entre tous, rédigea Paris au mois d’août entre mars

et avril 1964 et ce n’est pas là son moindre livre, ni de la littérature au rabais.

Mais revenons aux chiffres et aux symboles : quatre-vingts jours du 22 novembre 2009 au 09

février 2010. Le nouvel an tranche en deux parts égales cette lancée d’écriture.

Le livre, en format classique, devrait approcher les deux cent cinquante pages, ce qui

fait en moyenne trois pages par jour. En réalité, c’est un rythme hebdomadaire de

vingt pages que je m’étais imposé, généralement réparti sur trois jours

d’écriture avec le dimanche en point d’orgue quand je m’apercevais que

j’avais pris pas mal de retard. Ça fait un peu fonctionnaire de l’écriture,

toute cette rigueur mais je m’étais avancé en paroles avec ma maison

d’édition, au point d’avoir reçu un contrat en bonne et due forme pour ce qui

n’était encore commencé que d’un tiers (voire note du 06/01/2010 dans cette

même rubrique). Promesse tenue, donc : c’est terminé. Toutefois, je ne suis pas un

fanatique de l’écriture rapide même si je préfère la vitesse à la patiente

élaboration. CV roman, par exemple, fort de vingt-deux versions aura été

composé en deux ans. La plupart des romans similaires en nombres de pages ont été

rédigé en six à huit mois. La note d’écriture du 23/01/2009 répertorie de façon

précise ces périodes de créativité. En réalité, écrire vite présente

l’avantage de la cohérence temporelle : on est dans un état d’esprit qui ne se

relâche pas et l’ensemble peut paraître plus lié. En revanche, l’angoisse

d’être passé à coté du sujet est plus grande car on manque de recul et de

réflexion. Ce qui s’écrit dans l’urgence des sentiments est forcément plus

fort, plus casse-gueule aussi. Donc, l’attente suit ce premier jet que je me suis

empressé d’envoyer à l’éditeur. Rendez-vous est déjà pris pour la semaine

prochaine mais d’ici là, la peur, l’appréhension, l’inquiétude

d’avoir fourni un machin bancal ne va pas cesser de me tarauder. Ce trac, similaire

à celui du musicien qui va entrer sur scène, est forcément bénéfique. A se demander

si finalement on n’écrit pas en partie pour cette sensation.

(10/02/2010)

Un câble

électrique entre écriture et réalité

J’ai écrit encore une fois un roman sur mon boulot, singularité qui fait souvent se

confronter écriture et réalité. Par exemple, dans cette même rubrique, le 27 janvier

dernier, j’avais mesuré cette distance entre réalité et écriture : exactement

deux mètres pour séparer le livre en train de se faire et ce collègue bien réel,

resté sur le seuil de mon bureau, un écart de deux mètres donc entre lui et ma chaise,

m’annonçant sa future retraite alors que c’était justement le sujet d’un

chapitre que je venais d’écrire.

Maintenant, le livre est fini, je n’écrirai pas d’autres mots hormis quelques

corrections. Curieusement, le lendemain de l’achèvement du manuscrit, c’est un

fantôme qui vient me voir et se coltiner à ma fiction désormais éteinte. Je

l’apprends par une dépêche AFP : un nouveau suicide dans la vaste entreprise.

J’en retiens le lieu : une petite ville de l’Aisne, qu’en plus je connais

bien. J’y suis déjà intervenu comme conseiller mobilité. Il s’agissait

d’inciter les salariés à chercher ailleurs un boulot qui n’existe pas plus

dans ce coin perdu. Dans notre jargon, on dit habilement que « le site n’est pas

pérenne », à savoir que l’endroit où vous côtoyez vos collègues depuis des

années est voué à disparaître à terme (sans qu’on précise quel est ce terme et

c’est cela qui est dur). Bref, pas d’avenir ici, on ne sait faire que « du

moins ». Proximité navrante.

J’en apprends le contexte déprimant que je connais aussi : un ancien technicien

réseau, reconverti en téléopérateur, la cinquantaine difficile. C’est exactement

le personnage principal de mon roman. Coïncidence effrayante.

J’en apprends la date : le 26 janvier, juste au moment où je rédigeais cet autre

texte cité ci-dessus entre réalité et écriture et que je publierais le lendemain.

Simultanéité abominable.

J’en découvre le nom (j’ai forcément gardé des contacts) : son prénom est le

même que le mien et cette réalité d’auteur rentre de plein fouet dans le

personnage de fiction. Transgression effroyable.

Je m’aperçois de l’atroce effacement qui suit sa disparition : déjà viré de

l’annuaire des cent mille salariés de la boîte. Supprimons toute trace : c’est

aussi un des sujets que j’aborde dans mon livre. Cruauté évidente.

Je lis dans la dépêche AFP qu’il « s’est pendu avec un câble électrique

selon une source syndicale ». Câble électrique, on voit ce que c’est et peut-être

moi encore plus que les autres dans cette période de travaux à la maison : du gros 10mm2

sous gaine noire au 2,5mm pour raccorder une machine à laver ou au 1,5mm pour les

lumières et les prises, à cela rajouter du câble multimédia ou téléphonique, au

total un kilomètre et demi et pas moins de sept couleurs différentes, l’ensemble

tiré sous gaine, en goulotte ou dans des cloisons : une réalité tangible et même si la

source syndicale semble fuyante comme de l’eau, et même si ce n’est pas

vérifiable, ça a été dit, rapporté : du câble électrique et c’est devenu

encore plus une matérialité funeste.

J’en conclus qu’il retourne à son premier métier par lequel il avait débuté

par la matière même, l’outil de travail, le câble électrique comme moyen de vivre

et maintenant de se supprimer, tandis que la boîte s’empresse de clamer un peu tôt

qu’il n’y a aucun lien entre son geste désespéré et le travail : des

pressions. Tout mon livre est bâti sur ces liens fragiles et tenus entre le travail, la

matière, les gestes : dépressions.

Et tout cela arrive pour ma fiction tout juste close comme une preuve par neuf (celle que

l’on avait appris pour vérifier les divisions au primaire et que je n’ai jamais

su faire). Preuve par le neuf, la nouveauté. Jamais ce livre ne m’a paru plus

justifié. Que dois-je faire ? Le rouvrir et rajouter un ultime chapitre à la fiction ?

C’est presque déjà fait avec ce texte.

(17/02/2010) |

Une pelle

entre écriture et réalité

C’était ce dimanche avec l’habitude prise d’aller courir et combien

d’ailleurs cette manie est entrée dans le livre tout juste fini. Entré aussi

l’épisode du collègue entrevu l’année précédente, à la même époque

d’ailleurs, il était en vélo et j’avais relaté l’épisode en étonnements le 06/02/2009 avant

de reprendre l’anecdote dans le chapitre 15, d’évoquer aussi dans le chapitre

17, comment je l’avais revu dans une course populaire (il court aussi, en plus du

vélo). Voilà pour le mélange avec la fiction du livre en cours d’achèvement mais

ce n’est pas un livre sur le jogging, loin de là, et c’est juste un aspect du

personnage principal. Dans la réalité bien tangible, mon collègue se tient debout sur

le trottoir avec une pelle à la main. Il a entrepris de boucher les trous que

l’hiver a favorisés avec les passages répétés des voitures devant chez lui. Je

m’arrête pour discuter et, c’est comme l’année passée, ce que j’ai

retranscrit dans le chapitre 15 par « phrases hachées par le souffle encore court ». On

discute donc. J’avais gardé aussi le souvenir d’échanges tels que je les avais

aussi écrits par « A la rituelle question : et toi ça va le boulot ? Il reste laconique

comme il se doit. ». Cette fois-ci, il est plus disert, le collègue, mais plus triste

aussi. Oui, il a eu pas mal de problèmes dans le boulot. Dépression, il en sort à

peine. Alors on parle de tous ces drames forcément qui traversent la boîte. Difficile de

s’en sortir. Quinze jours avant, c’était aussi un autre qui m’avait

évoqué son changement de boulot. Là aussi collusion entre réalité et fiction :

j’ai fait entrer son anecdote dans le chapitre 66, vers la fin du roman. Plus ça va,

plus je suis persuadé que c’est un roman que j’ai écrit, c'est-à-dire quelque

chose qui a de la prise avec le réel, comme l’expression du béton qui prend quand

il durcit. Mon roman prend.

(24/02/2010)

Premières épreuves,

premières impressions |

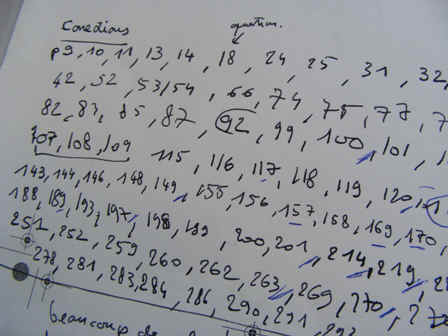

Premières impressions : c’est le cas de le dire. Le facteur

m’a apporté le paquet de feuilles A4 serrées, imprimées, qui forment les

premières épreuves du livre à paraître en septembre. Avec l’éditeur, nous avons

fait le choix de travailler directement d’après celles-ci sans préparation

préalable ou correction de mon fichier. Autant dire qu’elles sont donc abondamment

illustrées. En rouge par la correctrice, au crayon par mon éditrice. La correctrice,

tout d’abord : plaisir de m’apercevoir que rien n’est laissé au hasard, ni

les coquilles de ma citation de Proust, pourtant vérifiée dans la même édition Quarto,

ni la suggestion d’une convention pour commencer les dialogues intégrés dans le

texte par une majuscule. Vérification faite, la même convention a été adoptée par

Claude Simon, on ne saurait mieux faire. Mais si cette correctrice pointilleuse – et

c’est tant mieux - note en rouge les maladresses, les coquilles et les fautes (pas

tant que ça mais ça suscite à chaque fois un cri d’horreur et la honte au front

lorsqu’on laisse passer un pluriel ou une erreur énorme), mon éditrice suggère au

crayon de papier quelques améliorations, souvent des ambiguïtés à éclaircir, des

lourdeurs à éviter, des répétitions passées inaperçues. J’aime ce travail,

savoir que ces deux bonnes fées se penchent avec intérêt sur le berceau d’un

livre, au risque que la comparaison soit un peu trop simplette.

L’avantage de travailler avec les premières épreuves est que, de suite,

l’aspect du livre lors de sa parution est visible : pagination, police de caractère,

format. Cela facilite l’assimilation du livre en tant qu’objet, le détachement

ou plutôt la transformation de ce qu’on a bâti au fil des phrases dans un tout

cohérent qui se sépare de la pensée par la réalité du papier. Ça fait un peu

charabia mais comment dire : on adopte le recul du lecteur et j’adore cette sensation

quasi-charnelle, excitante, à la limite de la schizophrénie, dédoublement de la

personnalité, quelque chose d’étrange comme une apnée. On retient son souffle.

Cette visualisation des premières épreuves est l’occasion de retrouver le

cheminement et le souvenir du livre. J’ai déjà souligné qu’à chaque fin de

rédaction d’un manuscrit une sorte d’étrange amnésie me prend, parfois au

point d’oublier le titre, le contenu, l’histoire, juste reste l’idée du

livre, quelque chose d’abstrait mais tous les détails semblent disparaître dans un

brouillard opaque. Pour ce roman, ça a été plus brutal encore parce que la rédaction a

été très rapide : deux mois et demi de labeur régulier, quotidien, une pensée

ininterrompue pour rédiger d’un trait les 300 pages que le livre accusera à sa

parution. Si je me réfère à cette même rubrique, à la date du 10/02/2010, je

remarquais avoir mis exactement quatre vingt jours pour le rédiger mais j’imaginais

une pagination finale de 250 pages. D’ailleurs, aller à la dernière feuille des

épreuves et découvrir le nombre total de pages est le premier geste que j’ai

effectué en ouvrant l’enveloppe, comme si j’avais besoin d’estimer

globalement le poids de ce que j’avais produit : l’expression « embrasser le

livre » me semble appropriée.

L’amnésie donc, laisser reposer le livre, comme disent la plupart des éditeurs ou

des auteurs, est une phase variable, certains l’estiment à un an mais je pense que,

plus que l'évaluation de ce temps de repos, c’est l’existence de cet oubli, de

cette amnésie, qui est importante. Oui, j’ai besoin de faire le vide, et

brutalement. Après, il faut refaire le chemin avec patience, s’étonner de sa propre

écriture, redécouvrir le livre dans un contexte nouveau, trouver pourquoi il est

original dans la globalité de ce qui l’anime, de ce qu'on a déjà écrit. Osons

dire : le replacer dans l’œuvre qu’on tente de bâtir.

(13/04/2010)

Premières

épreuves, deuxième épisode

La semaine dernière, j’exprimais ma joie de recevoir ces premières épreuves. Le

choix qui a été fait de travailler à partir de cette première mise en page du livre

sous son format le plus abouti m’honore : ça veut dire que le texte se tient bien,

pas besoin de corrections fastidieuses, de reprises complètes de chapitres, de

remaniements lourds. J’ai évoqué aussi cette bizarre amnésie mais qu’à mon

avis bien des auteurs possèdent à la fin d’un texte – la fameuse période de

repos du manuscrit – et la joie de recevoir ces premières épreuves correspond bien

à celle de se réapproprier le texte. C’est donc ce que j’ai fait toute la

semaine dernière : relire page par page les corrections, les suggestions, au besoin

rajouter, supprimer, bref, enfiler la cotte de travail et s’atteler à toutes les

finitions, le petit coup de papier de verre pour éliminer les scories, une retouche de

peinture par là et la fierté puérile d’avoir bâti une suite de mots, de phrases,

un roman qui se tient. Plutôt que de renvoyer le manuscrit annoté, nous avions fait le

choix de traiter par téléphone. Il a donc bien fallu deux séances d’une heure et

demie à deux heures chacune pour reprendre à peu près la moitié des pages que comptera

le bouquin. Ça allait d’une simple ambiguïté à lever, une faute, quelques mots à

retrancher ou à ajouter à des paragraphes refaits plus longuement. Ceci dit, la

tentation est grande de reprendre beaucoup de ce premier jet mais il faut, je crois,

résister le plus possible et aborder avec humilité l’ensemble. J’ai accepté

toutes les suggestions et les corrections déjà proposées et qui zébraient le texte en

rouge et au crayon. Elles sont toujours judicieuses parce que le regard est déjà celui

du lecteur mais avec l’angle de l’éditeur, un regard professionnel donc,

capable mieux que l’auteur d’apporter la distance nécessaire. D’ailleurs

souvent l’auteur n’est pas loin chez l’éditeur, c’est le cas de mon

correspondant téléphonique avec qui j’ai repris le texte, auteur de plusieurs

livres. C’est donc aussi sa créativité que l’on sollicite, une sorte de

non-dit qui s’exprime dans les difficultés du texte, j’avais l’impression

de lui demander parfois comment il aurait fait à ma place, comment il s’en serait

sorti avec une phrase pareille ou une telle idée à exprimer… C’est un travail

d’équipe et cet aspect me plaît énormément.

Chaque texte possède ses tics et ses particularités. Il y a bien entendu les

régionalismes, les expressions d’une langue familiale, sociale qui sont parfois en

dehors du français compréhensible par le plus grand nombre. Mais il y a aussi pour

chaque travail littéraire des particularités. Je me souviens, à la relecture de 1937

Paris-Guernica, avoir été ébahi par le nombre de fois où j’avais utilisé

l’expression « en bras de chemise ». a la réflexion, je pense que c’était un

moyen inconscient de me raccrocher de cette époque où les photographies montraient que

c’était souvent la tenue des ouvriers travaillant en été. Pour le roman qui va

paraître, c’est l’expression « hocher la tête », sorte de ponctuation

peut-être lorsque je sentais que mes personnages avaient épuisés tous leurs arguments,

leurs répliques. Plus important encore a été l’utilisation de « cela » avec sa

déclinaison en « tout cela » également. J’ai aussi une explication à cet usage

immodéré : j’ai tenté tout au long du texte de varier les angles de vue, aller

parfois au précis et au fond des choses et des descriptions, mais aussi m’éloigner

et tenter d’apporter un regard d’ensemble. Et c’est, à mon avis, lorsque

j’essayais de prendre de la hauteur que j’utilisais ces nombreux « cela », «

tout cela ».

La suite viendra avec les secondes épreuves et ce sera l’occasion de vérifier que

les corrections ont bien été prises en compte. Après, le texte voguera de sa vie de

mots.

(23/04/2010)

Deuxièmes

épreuves, premier épisode

Je suis dans l’attente. Je dois recevoir aujourd’hui le paquet des deuxièmes

épreuves. Ce ne sera peut-être pas moins de travail que pour les précédentes, car il

faut vérifier pas à pas que chacune des corrections a été prise en compte. Simplement,

il n’est plus temps de rectifier en profondeur sauf incompréhension manifeste

d’une tournure de phrase ou un de ces passages qui nous heurtent sans qu’on

sache vraiment expliquer pourquoi on achoppe en les lisant. En fait, c’est

s’enfoncer encore plus dans la réalité du livre que de relire ces deuxièmes

épreuves, c’est quitter le manuscrit, glisser vers le produit fini, le livre, celui

dont un exemplaire restera sur le bureau et qu’on regardera avec cet air un peu

distant comme un gamin trop vite grandi et qui vous échappe. Je n’ai pas toujours

participé à cette relecture des deuxièmes épreuves. Pour Bestiaire domestique,

par exemple, les corrections étaient minimes et la relecture moins nécessaire, le « bon

à tirer » qui suit traditionnellement les deux jeux d’épreuves avait été

délégué à l’éditeur presque sans m’en apercevoir. Là, c’est

différent puisque nous avons choisi de travailler directement sur épreuves à partir du

manuscrit de base parce qu’il n’y avait rien à reprendre au point de vue de la

structure. Mais j’avais fourni rapidement le texte et une multitude de coquilles et

de scories subsistaient, rendant les deux jeux d’épreuves indispensables.

J’attends donc le facteur qui doit passer aujourd’hui. Je suis à la maison et

j’aurai un peu de temps. Je me délecte déjà de m’installer sur la table de

jardin dans la chaleur de l’après midi et laisser glisser les heures jusqu’à

ce que les merles donnent le signal du soir par leurs trilles. La tonnelle est installée

depuis quinze jours, il n’y a pas que dans le midi qu’il fait beau et qu’on

peut manger sur la terrasse. Tiens c’est une idée, le plat d’endives au jambon

que je vais concocter pour mon beau-père et mon épouse sera servi dehors à midi. En

réalité, j’ai peu de temps pour relire ces deuxièmes épreuves. La maison

d’édition souhaitait faire le point vendredi mais j’ai une fin de semaine fort

occupée par le travail nourricier, Amiens et Lille sans possibilité de répit et sans

compter les huit heures de trajets aller et retour. Ce sera donc lundi prochain, dernier

délai. Avant si j’arrive à dégager quelques heures de nuit sans doute pour ce

travail. Il est vrai que le livre doit être recomposé dans sa phase finale après le

recollement des dernières corrections, et même si la parution est prévue pour

septembre, c’est largement avant l’été qu’il doit être finalisé. Il

faut aussi le présenter aux représentants commerciaux de la maison et j’espère que

je serai confié à cet exercice qui me ravit à chaque fois. Ainsi s’élabore la

cuisine éditoriale, par étapes successives. Hier j’ai découvert avec enthousiasme

le projet de couverture. Quelques jours auparavant nous avions réfléchi sur le contenu

de la quatrième de couverture, des mentions de biographies. Cette période où le livre

se concrétise est vraiment exaltante. Il est 10h30, que fait le facteur ?

(28/04/2010) |

Deuxièmes

épreuves, deuxième épisode

Deuxième épisode de ces deuxièmes épreuves tant attendues. Le facteur a bien entendu

profité que je descendais le repas à l'extérieur dans la tonnelle pour arriver et je

n'ai pas entendu la sonnette. J'ai foncé en voiture jusqu'au centre de tri où j'ai

réussi à récupérer in extremis le paquet avant la fermeture : avantage de vivre

en province ! Je ne me suis installé au soleil sur la table de jardin qu'en fin de

soirée et je n'ai pu vérifier qu'une centaine de pages sur les 295 que comptera le

livre. Les deux tiers restant ont été passées au crible de mon regard acéré le

lendemain, dans une chambre d'hôtel à Lille à l'occasion d'un déplacement

professionnel. C'est encore un moment magique que ces corrections. Autant il faut

vérifier que toutes celles qui ont été validées lors du premier jeu d'épreuves ont

été prises en compte dans le deuxième jeu. J'ai rajouté quelques rectifications de

dernières minutes, la plupart pour éviter des répétitions. Quelques points de

grammaires aussi que le Grevisse a résolu le lendemain(comme cette phrase avec, de

mémoire "tout un fatras de lignes téléphoniques " suivi d'un verbe qu'on peut

indifféremment conjuguer au singulier ou au pluriel - j'ai préféré le pluriel, plus

logique). Au total, il y a eu seulement vingt-cinq pages à revoir avec la maison

d'édition alors que la première mouture avait concerné une page sur deux. La

difficulté a été de terminer dans la soirée d'hôtel la lecture attentives des 200

pages qui me restaient à voir. J'ai terminé tard mais je tenais à pouvoir proposer le

lendemain les corrections à mon éditeur malgré un emploi du temps serré. J'ai profité

du temps de midi et j'ai même pu avaler en dix minutes un repas avant de reprendre mon

travail nourricier (c'est le cas de le dire). Depuis que j'ai relu ces deux jeux

d'épreuves le livre me paraît déjà moins flou, plus accessible. Étrange impression

car bien entendu, il n'est ni flou, ni inaccessible mais c'est la sensation que laisse

l'amnésie qui m'a séparé de l'instant de sa rédaction jusqu'à aujourd'hui. Amnésie

d'autant plus brutale qu'elle a été courte puis qu'en en réalité, il s'est déroulé

moins de trois mois puisque j'ai mis le point final le 9 février dernier. Affaire

rondement menée comme pour Bestiaire domestique et cet enjeu de rapidité m'apparaît

comme un signe d'efficacité de la part de ma maison d'édition. La suite des évènements

devrait continuer la semaine prochaine avec la réunion des représentants (et combien il

était important d'avoir fini le plus rapidement possible les corrections afin que les

épreuves finales puissent être remises aux représentants). Il me reste à préparer

cette intervention et à peaufiner un argumentaire. Suite du feuilleton éditorial un peu

plus tard...

(04/05/2010)

Suite des

aventures éditoriales : la réunion des représentants

Suite de mes aventures éditoriales : voici la réunion des représentants. A chaque fois

j’ai toujours beaucoup tenu à assister à la présentation de mon futur livre. Une

amie, également auteur, que j’ai eue la joie de visiter le même jour, me faisait

part de sa parfaite indifférence à ce qui doit resté selon elle, du domaine exclusif de

l’édition, réduite alors au commerce des livres. J’ai toujours eu du mal à

partager cet avis même si je comprends ses arguments puristes du genre, mettre en regard

la création inestimable de la littérature et sa réduction à des aspects marchands.

D’autant plus que, dans la plupart des cas, l’auteur est généralement le moins

bien loti dans la redistribution des subsides. Éternel combat de celui qui fournit la

matière première – le producteur de tomates, disait-elle pour argumenter son

raisonnement. En face, je lui répondais avoir toujours ressenti depuis la première

parution – il y a dix ans déjà – l’impression d’un travail

d’équipe dans lequel il m’est difficile de bâtir une hiérarchie entre

l’éditeur, l’assistant, l’attaché de presse, le manutentionnaire. Que mes

livres fassent vivre le plus grand nombre de ces métiers, après tout, cela me satisfait

et je réserve le même respect à chacun de ces métiers. L’argent ne

m’intéresse pas : j’exerce un autre métier pour vivre et c’est un choix

qui jusque là m’a permis de mener de front cette activité de la manière la plus

libre qui soit. Je n’attache aucune couronne de lauriers à la pratique de la

littérature et la récente visite de la chambre de Marcel Proust au musée Carnavalet

aurait fini d’ailleurs par achever le mythe, si toutefois il avait existé. A ceux

qui pensent encore que les lettres procèdent d’une substance créatrice divine, je

leur conseille d’imaginer le petit Marcel, bonnet de nuit sur la tête,

recroquevillé dans son lit et écrivant néanmoins quelques milliers des plus belles

pages jamais écrites. La création, malgré sa magie, n’est jamais pour moi

qu’une faculté bien modeste à agencer des mots entre eux – attention, cela

n’exclut aucunement la fierté et la prétention de le faire – simplement

j’ai toujours eu du mal à mesurer la portée, les prolongements que peuvent avoir

une publication. Et les sept livres parus jusqu’ici, leurs ventes modestes, ont

forgé une expérience qui ne remet pas en cause mon raisonnement. Ainsi, parler du livre

que je viens de commettre est une épreuve difficile pour moi, je suis un très mauvais

prescripteur de mes livres. Ils existent, voilà tout. Je les estime sans indifférence et

avec tendresse mais également avec étrangeté. D’où le difficile exercice de la

réunion des représentants. C’est lors de telles assemblées qu’on expose les

futures publications et ici, les livres qui formeront la rentrée littéraire de

septembre. J’avais préparé dans le train quelques notes mais, à peine introduit

dans la salle, alors que l’éditrice me proposait le choix de commencer d’abord,

j’ai eu la présence d’esprit de lui laisser la parole en premier. Et la

manière extrêmement brillante avec laquelle elle a introduit mon roman m’a laissé

pantois. J’ai refermé alors ma feuille et j’ai improvisé, laissant de large

moments d’intervention à l’équipe éditoriale. En réalité, mon argumentaire

s’était bâti sur l’intention et le cheminement qui m’avaient conduits à

écrire ce livre. Or, en entendant évoquer mon roman d’une manière si différente,

beaucoup plus narrative, j’ai réalisé que ce serait ainsi que le lecteur le

percevrait : une histoire, une fiction, un personnage principal et d’autres encore

que le texte fait exister autour d’une ambiance, d’une intrigue. A la limite,

j’aurais également aimé m’installer de manière anonyme dans la salle et

observer justement cette présentation, guetter les réactions…etc. Belle leçon pour

moi et qui me conforte encore dans l’importance de ce partage avec toute une équipe

éditoriale, n’en déplaise aux tenants d’un auteur fort, nimbé d’une aura

créatrice.

(14/05/2010)

Alors

voilà : j’ai couru

« La course est haletante. Il force sur les muscles, il insiste sur le souffle. Les

bras se déplacent comme des leviers de locomotive. Ses poings agrippent l’air,

tentent de le tirer derrière lui et d’avancer plus vite encore. L’eau calme du

canal, paysage habituel des entraînements, est aujourd’hui absente, sa tranquillité

horizontale est remplacée par un mur fuyant, coloré, tapageur. Des spectateurs

indiscrets et frénétiques s’agglutinent par paquets derrière des barrières de

sécurité. Par moment, dans le repos d’une rue déserte, on entend juste le

martèlement des foulées, la respiration de forge du ruban des coureurs. Puis les cris

reprennent. Ici c’est une famille qui encourage un participant, lequel répond avec

force signes. Là c’est un entraîneur, chronomètre à la main, qui hurle des mots

incompréhensibles. Les foulées, jusqu’à présent contrôlées, s’emballent au

rythme d’une cavalcade qui l’enserre de tous côtés et accélère sans cesse. A

sa gauche un grand type le dépasse, suivi de deux autres plus petits dans son sillage. Il

rattrape devant lui un coureur en maillot orange, fait un écart et le double en

accélérant encore. Le sang cogne à ses oreilles. Les cris des spectateurs derrière les

barrières se font plus pressants. On entend des prénoms, des applaudissements.

L’angle de la rue révèle un faux plat qui tire douloureusement les mollets et coupe

la respiration. On le dépasse encore. Il résiste, tente de modifier le rythme de

l’air qui pénètre en lui : expirer profondément, inspirer vite et avec force.

»

Cet extrait raconte exactement la course à laquelle j’ai participé récemment. Il

débute le dernier chapitre du livre à paraître (p. 291-292). Écrit en février de

cette année, il précède la réalité d’un peu plus de trois mois. C’était à

mon sens la première fois où j’écrivais par anticipation un évènement dont je

savais qu’il allait se dérouler et auquel j’espérais participer. En réalité,

toute l’écriture du livre, les réflexions d’avant, les corrections des

épreuves auront été marquées par les séances d’entraînement étroitement

mêlées à mon quotidien. On en retrouve aussi des traces émaillées dans le récit mais

elles auront été écrites d’après des impressions vécues et non par anticipation,

comme c’est le cas pour l’extrait ci-dessus. Par exemple, la sensation des

bruits de la course, devenus familiers : « […] il part courir avec seul les

bruits du dehors qui lui parviennent, une annonce de train sur les quais de la gare, un

peu de circulation au rond-point, enfin le calme du canal, quelques oiseaux et, dans les

trous du silence, les chocs réguliers des chaussures, claquements mats sur le goudron,

crissement du gravier sur les trottoirs, chocs plus mous sur le sentier de halage, la

respiration en métronome. » (p.144)

Courir est finalement une manière de réfléchir à l’écriture et c’est aussi

une allégorie particulièrement juste de la littérature, des phases «d’inspiration

», de restitution, donc d’expiration, tout ce qui rythme le travail au long court

d’un roman. Pour autant, cette facette sportive, les extraits présentés, ne

représentent que très peu de choses dans la vie du personnage principal auquel il

s’adresse et que j’ai inventé. Mais c’est pour lui une manière de se

reconstituer, de se retrouver et de s'agglomérer à nouveau au fil d’une intrigue

qui le bouscule. Au moment où faisait rage le débat sur l’identité nationale, il

me semblait que l’unisson autour de l’invariant d’un corps humain scandé

par le souffle de la course prenait une valeur symbolique nouvelle. C’est pourquoi

ces brèves parenthèses sont des détails indispensables, indissociables dans l'écriture

de mon livre.

(02/06/2010)

L’épaisseur du personnage

J’ai reçu un avis pour Colissimo. Je suis allé à la Poste.

Belle journée, un samedi matin, une place juste à côté et deux personnes attablées à

la terrasse d’un café qui me regardaient effectuer mon créneau avec la petite

voiture, son toit ouvrant ouvert et le soleil entrant à flots dedans. Belle journée.

Alors le colis : une jeune employée souriante remonte la file d’attente pour aider

ses collègues et, devant mon avis d’absence, ça je peux faire ! Donner alors la

pièce d’identité, attendre et recevoir l’enveloppe kraft. On devine que

c’est un livre. De suite on pense à l’envoi d’un auteur qu’on

connaît, un service de presse. Ça arrive rarement mais à chaque fois, grande joie de

savoir que le dit auteur a pensé à moi. Je prends le paquet, sort. Soleil toujours sur

les trottoirs. En face, la petite voiture et derrière toujours les deux consommateurs

attablés dans la farniente du samedi matin. Alors, juste avant de traverser, enfiler la

clé de la voiture dans un coin de l’enveloppe Kraft, déchirer le papier et sortir

le livre. Le mien ! Presque déçu du coup qu’aucun autre auteur n’ait pensé à

m’envoyer un livre. Le mien, je le connais. Occupe toutes mes pensées et mêmes si

les choses se précipitent, déjà un rendez-vous et déjà le service de presse dans deux

jours. Ça aurait pu attendre lundi, j’aurais découvert mon livre, le huitième. La

voiture maintenant, revenir. Décharger les commissions faites auparavant et le fils qui

aide : ah, tu as ton livre ! Et remontant précipitamment l’escalier avec le bouquin

pour le montrer à sa sœur, me laissant avec toutes les commissions à prendre. Oui,

le livre donc. Ils auraient pu attendre lundi mais en même temps, ce plaisir qui

s’installe : le livre, le huitième, objet de toutes les attentions du moment. Ce

sera mon exemplaire. J’ai toujours pris un soin maniaque de choisir mon exemplaire.

Jusqu’à présent, j’ai toujours découvert les autres livres à l’occasion

du service de presse : alors la profusion d’une palette érigée sur la table. En

prendre un exemplaire, le premier, lire son nom, le feuilleter le soupeser, la joie. Et

faire de ce premier exemplaire touché, l’exemplaire à jamais, celui qui rejoint le

coin gauche de mon bureau. Donc, le dernier, posé au-dessus de la pile et la pile

dressée par ordre chronologique, le premier (La Réserve, de mai 2000) directement sur le

bois de merisier du bureau. La pile, exactement seize centimètres de haut. Plus tard dans

la journée je dirais à mon fils : regarde, je ne peux plus les prendre dans une seule

main – en fait si, mais les phalanges tendues au maximum, un équilibre instable, les

saisir mais pas les porter. Et tiens combien ça pèse ? Exactement 2kg 700 grammes, 1914

pages au total comptées à la volée, sorties de mon imagination. Et le dernier, celui à

paraître en septembre, à nul autre pareil jusqu’au prochain qui le remplacera, le

dernier, récupéré à la poste, pris par le fils, montré, posé sur la pile, repris par

moi cette fois pour aller dehors – pas trop le temps mais juste un instant –

s’asseoir sur le fauteuil de jardin, tiré un peu à l’ombre, il fait si chaud

déjà. Et retourner le livre, sa blancheur mate, les pages éblouissantes sous le soleil.

Lire un peu, les premières pages, les mentions, la page de titre, la longue phrase de

Proust en épigraphe, le premier chapitre. Puis revenir à la maison, poser à nouveau le

livre sur le sommet de la pile. Puis le bricolage à faire : deux appliques à fixer dans

le nouveau studio. Elle arrive de son travail quand je finis. Le chou aux saucisses de

Morteau que j’ai mis à mijoter depuis le matin est prêt mais il y a deux ou trois

fruits à aller chercher, donc elle repart avec les deux enfants. Je reste et je reprends

le livre à nouveau dans le bureau, juste quelques pages de plus, calé dans le petit

fauteuil rose de la pièce puis le reposer à nouveau, descendre les assiettes et les

couverts sur la table sur la terrasse en attendant qu’ils reviennent. Remonter pour

remuer une dernière fois le chou, mettre les knacks à chauffer. Le beau-père qui

arrive. Sa lourdeur dans les jambes. Il fait vraiment chaud aujourd’hui. Il reste

dans la fraîcheur de la cuisine à lire le journal. Redescendre et dresser la table sur

la terrasse en attendant qu’ils reviennent. Et revenir dans le bureau, prendre le

livre sur la pile, les lunettes de soleil, cette fois torse nu au soleil, parcourir

jusqu’au chapitre cinq. Le signe par la fenêtre, on est revenu. Le déjeuner, le

café, la chaleur. Puis se changer, troquer short et tee-shirt pour un bermuda long et une

chemisette, aller à la foire commerciale dans le parc ombragé pas très loin. En revenir

avec une nappe et quatre saucissons. Il est tard déjà, pas fait grand chose, tenter

d’avancer un peu sur cette communication universitaire, le fameux doctorat qui avance

si peu. Et penser à tout ce qui m’attend, ce livre nouveau, ce qu’il faut en

dire, en rêver. Laisser courir d’un trait les heures, repas salade vite préparé,

assez tôt parce qu’elle joue dans un concert ce soir. On sait déjà quoi faire pour

la soirée à venir, vite la vaisselle, arroser les plantes et redescendre dans le bureau

saisir à nouveau le livre sur la pile, aller dans le jardin maintenant à l’ombre du

soir, lire, lire, lire à partir du chapitre six et parcourir rapidement moitié

peut-être du roman. Des merles dans le crépuscule et moi, allongé sur le fauteuil de

jardin, lisant mon propre livre, regardant se débattre le personnage principal dans mon

histoire, inventée, sortie de ma tête. M’apparaît alors enfin que lui, ce

personnage principal, tout l’univers qu’il trimbale, palpable, tangible, lui, le

personnage principal me semble pour la première fois doué d’une épaisseur plus

grande à force de mes relectures. Décide donc sur le champ d’écrire cela en note

de lecture. Fait en une demi-heure, ce samedi soir, sans aucune retouche à ce texte.

Voilà, le personnage principal s’est épaissi. Il existe. Entre temps la nuit est

tombée.

(10/06/2010)

exemplaires d'auteurs

|