|

Notes de lecture 2005

L’étranger, d’Albert Camus, Folio poche :

Le fameux livre d’Albert Camus revient d’actualité par un hasard studieux

(voire en Note d’écriture) et dimanche dernier, dans une intervention de

l’écrivain Patrice Robin aux Petites Fugues de Besançon où il insista sur le

caractère fondateur et important de ce roman. C’est l’occasion de me souvenir

aussi du moment où on m’a fait découvrir L’étranger. C’était un

jour de juin, classe de quatrième, je devais approcher des treize ans. Le prof de

Lettres, on disait " de Français " n’avait plus de programme à

nous proposer, il a alors sorti ce roman de sa sacoche pour nous le lire. Et dès la

première phrase, dès ce fameux "aujourd’hui maman est morte ",

j’ai suivi hors temps le personnage de Meursault. Le cours durait deux heures, nous

pensions au départ qu’il n’en lirait que des extraits, il avait une voix

monocorde, nous le savions sujet à des accès dépressifs, plusieurs fois les cours

s’était terminés de façon bizarre ou impromptue. Cela ne favorisait pas

l’attention. Mais la lecture continuait, imperturbable. Des copains avaient quitté

la salle, nous n’étions alors plus tenus à assister aux cours en cette fin

d’année. On voyait un grand soleil au-delà des vitres. On entendait quelques cris

dans la cour. J’étais resté. Le prof avait continué jusqu’au bout de sa voix

d’étranger, avait prêté sa dégaine maladroite et triste au narrateur.

J’étais resté, j’avais attendu la suite, savoir ce qui allait arriver à

Meursault. Nous étions quelque uns à être restés. Je me souviens être ressorti comme

déboussolé. Je savais depuis longtemps le pouvoir des livres qui vous tiennent à eux

seuls dans de tels états. Des lectures d’enfance, Les enfants du Capitaine Grant

de Verne, Quatre vingt treize ou Les Misérables de Hugo, l’Ile au trésor

de Stevenson. Mais là, il s’était passé quelque chose, le narrateur, le

professeur, l’étranger m’avaient parlé comme à un homme. J’avais treize

ans et désormais, je pouvais aller moi-même à la rencontre de mes lectures.

(23/11/2005)

Le Chili sur les traces de Neruda, de Fariba Hachtroudi et Laurent

Péters, Seuil :

Comme le titre l’indique c’est à la fois un guide de voyage et un hommage à

Neruda. Qui, sensible au drame d’Allende et du Chili en 1973, qui, n’a pas

rêvé une fois dans sa vie de partir sur les traces exotiques d’une Amérique latine

en lutte, attiré par le romantisme d’un Che Guevara ou la poésie de Pablo

Neruda ? Fariba Hachtroudi et Laurent Péters l’ont fait avec engagement :

Fariba est écrivaine iranienne et Laurent " compagnon des exilés de tout temps

et de tous bords ". Leur récit agrémenté de superbes photographies parcourt

un voyage dans tous les lieux qui ont compté pour le prix Nobel Neruda. On trouvera bien

sûr les traces des massacres étouffés du coup d’état, les sentiments à jamais

vivants des proches qui restent comme ces mères, épouses et filles des

" disparus de Calama ", il suffit de voir et creuser à peine ce pays

magnifique où la beauté des paysages a repris ses droits. Tranquillité, fêtes et

nostalgie, la vie est la plus forte mais le souvenir de Pablo et Salvatore demeure

intangible et persistant, à jamais gravé sur les façades de Valparaiso ou dans le

retournement perpétuel des glaciers de la Patagonie.

(09/11/2005)

Les vivants et les morts, de Gérard Mordillat, Calmann-Lévy :

Autour de la vie d’un jeune couple qui travaille dans une usine, Gérard Mordillat

nous raconte les drames hélas bien banalisés aujourd’hui lorsque l’usine ferme

et que le travail vient à manquer. L’auteur aurait pu bâtir une histoire bien

intimiste et centrée sur les inévitables replis sur soi que ce genre de situation, liée

à l’individualisme ambiant génère, il n’en est rien, c’est une

véritable saga faites de relations de travail, d’amours clandestines, de passions

sociales qui se déroule devant nous pendant 650 pages. Le parti pris de cette

générosité extériorisée est particulièrement mise en valeur par l’importance

accordée aux dialogues qui restituent avec une grande vérité le langage quotidien, les

situations de tout un chacun et les inévitables passages du coq à l’âne que les

rapports humains mélangent dans ce microcosme où tout se lie ensemble. Le rythme rapide

de ce livre, autant que les évènements que nous suivons au jour le jour dans cette mort

annoncée et inéluctable de l’usine, nous entraîne dans une lecture continue où

les personnages se rejoignent, se séparent, vivent et souffrent. Une telle épopée

n’est pas sans évoquer une sorte de Germinal moderne que Gerard Mordillat a tenté

de bâtir avec une véritable force de conviction. La vie est un combat permanent et les

derniers mots de ce roman mené à train d’enfer montre bien la violence de

celle-ci : " ils endurent ", dit-il, à propos de ce jeune

couple. Oui, il ne nous reste qu’à supporter cette société sans autre concession

que le courage qu’on y met.

(02/11/2005)

J’apprends, de Brigitte Giraud, Stock :

J’ai aimé les précédents livres de Brigitte Giraud, rencontrée aux petites Fugues

de Franche-Comté (Note de lecture du 08/12/2004), surtout Marée noire qui raconte

les difficiles vacances d’une famille " recomposée " (quel mot

détestable …). J’apprends, paru en septembre dernier, raconte

l’enfance de la narratrice à partir du moment où elle entre à l’école, sa

vie maintenant rythmée entre sa famille et l’apprentissage de la langue, plus tard

la primaire et le collège, les copines et les copains, les voisins, tout un monde qui se

découvre et qui formera les premiers souvenirs de jeunesse, les premières sensations,

émois, indignations… Raconté d’une façon très vivante et très fine, petites

anecdotes qui mêlent comptines ou poèmes que nous avons tous appris, mode vestimentaire

des années soixante, télévision, vacances et loisirs familiaux, la petite fille de

français moyen comme chantait Sheila à l’époque découvre aussi les premières

blessures, les cachotteries d’adultes, l’Algérie dont elle est originaire, les

rapports difficiles avec la femme nommée " celle qui n’est pas ma

mère " et qui est venue la remplacer auprès de son père. C’est un livre

très fort et joyeux, très doux, on passe d’une activité à une autre comme dans

cette vie qui s’affirme. Brigitte Giraud nous prouve une fois encore avec ce livre la

maîtrise d’un récit superbe, avec une langue simple et magnifique, on se doute bien

que la narratrice a des appointements avec l’auteur, leurs tendresses se répondent

et aident à vivre. C’est ce que l’on retient au final : c’est un

roman qui aide à vivre. Donc à se procurer absolument !

(26/10/2005)

Antoine et Consuelo de Saint Exupéry, un amour de légende,

Alain Vircondelet/José Martinez Fructuoso, Ed Les Arènes :

Encore une biographie ! Oui, et une double… Il faut dire que la légende

d’Antoine de Saint Exupéry, déjà bien ancrée lors de ces multiples péripéties

aventureuses de l’aéropostale avec son ami Guillaumet, s’est décuplée lors de

sa disparition mystérieuse en mission de guerre en 1944. Dés lors, l’écrivain

déjà célèbre, prix Femina avec Vol de nuit, vit à l’inverse de Rimbaud

dont la poésie fit place à l’exploration : la notoriété de l’écrivain

Saint Exupéry supplante l’aventurier. Le conte du Petit Prince devient mythique. Or,

cette notoriété est due à la présence attentive de son épouse Consuelo, rencontrée

en 1930. L’union qui suivi résista difficilement aux caractères indépendants et

fantasques des deux époux et à leur vie mondaine. La mort de Saint Exupéry acheva

d’écarter celle qui devenait gardienne privilégiée de sa mémoire en voulant la

figer dans une adoration éternelle, rôle dont elle s’acquitta néanmoins en allant

sans relâche inaugurer les nombreux collèges et lycées qui portent le nom de

l’aviateur.

Il a fallu attendre que son fidèle secrétaire et dépositaire de sa mémoire, José

Martinez Fructuoso, ouvre les malles de souvenirs du fameux couple pour que revive cette

passion hors du commun. C’est une sorte de roman photo qui nous est conté avec de

nombreux documents inédits. Un regret cependant : les écrits de Saint Exupéry sont

bien loin et ses lettres à Consuelo n’égaleront jamais les Vers du Capitaine

ou la Centaine d’amour de Pablo Neruda pour Mathilde (note de lecture du

20/03/2005)

(19/10/2005)

Pourparlers 1972-1990, de Gilles Deleuze, Editions de Minuit :

J’ai des réticences. Celle de n’aimer les lectures des écrivains qu’à

travers leurs biographies, j’en ai déjà parlé (Voir Notes de lecture du

17/08/2005). Celle de ne rien comprendre à la philosophie, je ne sais pas si je l’ai

déjà évoqué. Cette défiance vis à vis de l'étude de la sagesse date de mon

adolescence, mollement rebelle dirait-on maintenant, en tous cas à l’image rêveuse

et rêvée d’un Rimbaud. Cette réserve m’a valu un 8 sur 20 à l’oral

hypothétique du baccalauréat (et mon billet pour une deuxième année de terminale)

alors que, élève d’une section scientifique, je m’efforçais à grands coups

de pieds dans les tubes de la table de maintenir éveillé mon examinateur. Non, je

n’ai jamais rien compris à la philosophie, ou plutôt je ne faisais aucune

différence avec la littérature qui pour moi était en prise directe avec le monde et la

société, tout comme la philosophie prétendait l’être. Car il s’agit de

prétention autant il m’apparaissait hautain de découvrir un monde thématique à

travers des réflexions sur la religion, l’amour, la mort et autres concepts. Cela

faisait double emploi : pour moi, le monde s’ordonnait alphabétiquement dans

les rayons des librairies et il nous appartenait de puiser en chaque livre sa propre

philosophie. Aller à l’inverse me paraissait être, comment dire, contre nature, en

tous cas, aller contre l’effort nécessaire, une sorte de facilité, un tri

préalable du monde, la fin de l’apprentissage et peut-être la fin de

l’adolescence que je refusais. Aujourd’hui encore, mon âme a quinze ans et

qu’il puisse exister une science "de la sagesse" me hérisse. Pour autant,

l’œuvre des philosophes est puissante et riche, les ouvertures dans la pensée

et l’imaginaire sont palpitantes.

Ainsi Gilles Deleuze, et pour boucler avec ma passion évoquée ci-dessus pour les

biographies, c’est par un petit recueil d’entretiens, d’interviews et

d’articles que je le découvre. Et qu’un philosophe puisse s’attaquer à la

psychanalyse et au barbu freudien avec l’Anti-Oedipe me réjouit, et

qu’avec Félix Guattari, on touche à la linguistique dans Mille plateaux, voilà

qui m’offre des possibilités de jeter des ponts entre littérature, linguistique,

sociologie et autres sciences humaines. Ce petit livre d’entretiens me donne envie

d’aller plus loin, d’abandonner l’idée d’un obscurantisme lié à la

philo. Mais de grâce, messieurs les professeurs, n’apprenez plus aux adolescents

cette science "de la sagesse" !

(12/10/2005)

Les Eparges (Ceux de 14), de Maurice Genevoix, J’ai lu

A l’heure où une adaptation cinématographique des " âmes grises " de Philippe Claudel renforce l'inspiration des romanciers pour la " grande " guerre, après des récits comme " Cris " de Laurent Gaudé (Notes de lecture du 05/11/2003, 27/03/2002) et derrière les magnifiques " Champs d’honneur " de Jean Rouaud qui a marqué le renouveau d’intérêt des générations suivantes pour les petites histoires de leurs pères ou leurs grands-pères dans la tourmente de la grande histoire, il est bon de se replonger dans les témoignages des écrivains qui eurent à subir le cataclysme de la première mondiale. Alain Fournier, récemment retrouvé au fond d’une forêt de l’Est avec ses compagnons d’infortune, Apollinaire, heureux d’en réchapper, et succombant de la grippe espagnole à son retour n’eurent pas le temps de raconter l’horreur comme Blaise Cendrars dans " J’ai tué " ou Maurice Genevoix dans un volumineux ouvrage " Ceux de 14 ", dont le dernier volet, les Eparges, raconte les combats successifs de cette ligne de front, jusqu’à la blessure qui acheva la guerre de l’écrivain. On ne peut que constater l’horreur incroyable dans les pages qui s’égrènent en journal. Pluies d’obus qui se complètent de véritables pluies de chairs humaines.

Il faut visiter Les Eparges. Je l’ai fait l’année passée : coin de campagne lorraine ; de loin, des collines douces et chevelues de forêt se laissaient approcher par des routes tranquilles, bordées de vergers. C’était la récolte des mirabelles, des familles entières venaient sans doute comme chaque année remplir des cageots de ces fruits d’or. Nul ne pouvait imaginer le drame et le fracas qui s’étaient déroulés dans ces lieux quatre-vingt dix ans auparavant. Mais en gravissant les crêtes, on s’apercevait bien que les bosquets et les bois renouvelés avaient poussé sur un relief entièrement façonné par les millions d’obus qui y tombèrent.

C’est ce que nous a fait partager Maurice Genevoix. Et celui qui dût plus tard sa notoriété à des romans sylvestres comme Raboliot finit par donner l’image d’un homme bien sage et bien tranquille dans des campagnes sereines ou dans la profondeur de la Sologne qu’il affectionnait. Fausse image car il n’a eu de cesse après Ceux de 14, de montrer à chaque livre la sauvagerie de l’homme et de son ridicule en face de la puissance de la nature qui efface malgré tout les traces immondes de ses guerres passées.

" C’estois un temps fort calamiteux et misérable " : cette phrase d’un calviniste de Millau, placée en exergue d’un de ces romans " La motte rouge " ou le " héros " Sanglar, le bien nommé, fait régner la terreur dans des contrées jusque là paisibles résume bien la barbarie ancestrale de l’homme. Mais la dernière phrase en montre tout l’espoir : " dans la paix du soir, la voix avait repris son chant ".

(05/10/2005)

Le tiroir à cheveux, d’Emmanuelle Pagano, P.O.L

" J’ai brossé, tiré, tiré ses cheveux entortillés dans tous les

sens. " C’est un livre qui se coiffe, un roman de sensations, à peser,

évaluer, regarder tout ce qui se passe chez la narratrice et ses deux enfants :

Titouan qui s’approche du four, Pierre, si différent qu’il faut un harnais de

spéléo pour qu’il tienne assis. La narratrice aimerait être donc être coiffeuse,

et c’est par cet angle qu’Emmanuelle Pagano réussit cette histoire, sans doute

banale, la rencontre avec cette mère célibataire et ses deux enfants dont l’un est

handicapé. Bref, le genre de personne qu’on a tous croisé dans sa vie sans se poser

des questions outre mesure sans se demander comment elles vivent leur quotidien. Et ce

quotidien est fait de sensations, d’actions surtout sans trop se poser de questions

de toute façon, la narratrice, coincée entre ses deux enfants, sa mère possessive et

son père, un gendarme brutal, n’a pas le temps de s’en poser. La langue

d’Emmanuelle Pagano rend particulièrement bien ce quotidien dépourvu de

philosophie, elle laisse voir sans tomber dans le voyeurisme le misérabilisme ou le

pathos, c’est le parcours de la dignité qu’elle raconte au-delà de cette

histoire. Le sujet emporte cet élan et combat le quotidien et la bêtise humaine dans un

élan généreux, sans relâche et sans repos, comme le fait cette héroïne de roman et

oui, vraiment ce mot d’héroïne force le respect. Ne jugeons pas, regardons sans

compatir, le monde est brutal et complexe, sachons lui résister : c’est ce que

semble dire avec maestria Emmanuelle Pagano jusqu’à sa dernière phrase où la

narratrice se demande à propos de son fils différent " si ce sont les

gendarmes du village qui viendront me le prendre. Un bon roman de cette rentrée

littéraire 2005.

(28/09/2005)

Isabelle de dos, Jacques Serena, Editions de Minuit.

J’ai lu ce premier roman de Jacques Serena, qui date de 1989, sur une plage de

Sicile. Plage familiale, levant mon nez du livre pour regarder la mer bien sûr, quelques

familles agglutinées autours de parasols, à ma gauche au loin dans la brume, le dôme de

l’Etna. J’ai le souvenir d’avoir apprécié dans des conditions similaires

sur le sable (hormis le volcan : c’était en Corse), les Bestiaires de Maurice

Genevoix. Il n’y a aucun rapport, sauf que les lieux où l’on a lu ces livres

demeurent en nous, parfois comme des révélations (l’Or de Blaise Cendrars sur une

terrasse brûlante de soleil, une nouvelle de Beckett, lue dans un Mac Donald…).

Je ne sais pas si le livre de Jacques Serena me laissera un souvenir identique. Si cela

est, ce sera sans doute différent de la sensation de plénitude, comment dire,

d’avoir senti la respiration paisible de la lecture (et de l’écriture) de

Maurice Genevoix et de ses bestiaires. " Isabelle de dos " n’a

pas un souffle tranquille et régulier, ce roman est plutôt entrecoupé de syncopes et

garde encore la sensation, un mois après la lecture, de ces expirations, soupirs prompts

aux malaises. L’histoire y est bien sûr pour beaucoup : on ne peut raconter une

rupture sentimentale en train de se faire sans laisser éprouver cette sensation

douloureuse. Mais la douleur chez Jacques Serena, bien qu’aiguë, est magistralement

intégrée dans les gestes de tous les jours, le décor banal d’une cuisine,

d’une chambre, d’un jardin. Elle résiste, elle est élastique au milieu de

choses inertes et quotidiennes, au milieu des gens et de la vie. Elle hésite, elle se

calque sur les pensées perturbées du narrateur. La langue du livre rend compte à la

fois de l’effort du narrateur pour se souvenir de tout. " Elle est seule,

assise seule à la table de la cuisine, la petite cuisine rustique… " :

l’incipit donne le ton, la langue va faire corps avec les émotions du

narrateur, se raccrocher à quelques mots, s’en imprégner, les diluer à

l’infini. C’est une sorte de mauvais rêve qui y est raconté, on avance dans

l’histoire mais on croit à chaque instant qu’on va se réveiller, que tout sera

comme avant et Isabelle de face.

C’est cette position inconfortable du narrateur que Jacques Serena arrive à rendre

avec le choix fuyant des mots. C’était un premier roman : le ton était donné,

à couper le souffle bien évidemment. Il reste tous les autres à lire...

(21/09/2005)

Le vent, Claude Simon, Editions de Minuit :

On appréhende souvent la lecture de Claude Simon, réputé auteur difficile. Connaissant ma passion pour cet écrivain, il arrive qu’on me demande par où commencer dans son œuvre. Proust, ardu, touffu, à l’œuvre également grandiose et complexe, semble plus facile à débuter tant il suffit, et même il paraît indispensable, de suivre le cheminement chronologique du début à la fin de la Recherche. Claude Simon ne donne pas la même image d’une œuvre suivie. Tout comme pour Proust, on reconnaît la précision extrême de ses descriptions, sans toutefois y ajouter une linéarité. On lui affecte des obsessions comme l’épisode de cet inconscient officier-cavalier tué pendant la deuxième guerre mondiale, récurrence qui ne traverse pas seulement que la Route des Flandres. Par où commencer donc ? Sous-entendu, quel livre arrivera à ne pas désarçonner le lecteur ? Tout comme Proust pour la mémoire, Claude Simon travaille dans un élargissement de ses descriptions, certains épisodes semblent former une trame décousue dans le roman, pourtant, au fur et à mesure de la lecture, une cohérence d’ensemble nous indique le motif récurrent et le tissu scriptural nous apparaît dans toute sa beauté.

Le vent obéit à cette structure commune. L’intrigue, qui mêle un notaire et un narrateur imprécis, (sorte de témoin " détaché " au qui transparaît toujours dans son œuvre), est destinée à raconter l’histoire d’un personnage venu prendre possession d’un petit héritage de vignes dans une ville (du midi ?) qui semble en permanence balayée par le vent. Son installation dans un hôtel miteux, ses fréquentations avec les gitans qui ont investi la ville et d’autres personnages dont les destins et les secrets semblent inextricables dans ce microcosme, contribue à nouer une ambiance qui se précise peu à peu. Particulièrement révélateur du style de Claude Simon, sans toutefois arriver au lyrisme extraordinaire de la Route des Flandres, effectivement, ce court roman peut constituer une bonne approche.

(31/08/2005)

Le rivage des Syrtes, Julien Gracq, José Corti (et

Pléiade) :

La semaine précédente, je me vantais en tant qu’inconditionnel des biographies.

S’il existe un roman que l’on ne peut séparer de la vie d’un homme,

c’est bien Le rivage des Syrtes. Et pourtant… Il a fallu que Julien Gracq

refuse le prix Goncourt en 1951 pour que cette œuvre soit à jamais liée avec son

auteur. Ce fut beaucoup de remous et une vie entièrement changée pour un épisode très

bref de la vie mondaine où un écrivain, simplement fidèle à la juste pureté de la

littérature, authenticité revendiquée l’année précédente dans La

littérature à l’estomac, aille au bout de ses convictions, de même que le jury

Goncourt dans lequel siégeait encore Colette qui fut un des plus ardents défenseurs

désirasse également saluer un livre exceptionnel. Car le Rivage des Syrtes est

une œuvre d’une qualité rare. Par la beauté de la langue, l’ambiance

extrêmement bien racontée d’un pays imaginaire poussé inévitablement vers la

guerre. Bien sûr (retour à la biographie…), c’est toute la débâcle de 1940

que l’auteur, incorporé à l’époque à subi… Mais ce roman d’une si

belle intelligence évoque les mécanismes subtils qui pousse un pays à la guerre.

Antiquité, période actuelle, chacun trouvera écho dans ces contrées et ces lieux si

magnifiquement racontés. Gabriel Bergounioux a publié récemment Il y a un, livre

dont les thèmes sont similaires, et que j’avais beaucoup apprécié (note de lecture

du 25/02/2004), à une époque où la guerre d’Irak n’en était qu’à ses

débuts prometteurs.

(24/08/2005)

"René Fallet, le braconnier des lettres",

biographie, Michel Lécureur, Ed Les Belles Lettres :

J’ai un faible pour les biographies. Une sorte de facilité qui me pousse à

connaître un auteur d’abord par sa vie avant que par son œuvre, et

j’avoue, dans un sentiment et une jubilation vraiment proche du commérage propre à

une marchande de poisson sur un marché de village. Oui, j’aime à connaître les

derniers potins qui ont présidé à l’écriture, sans doute pour chercher parfois à

me reconnaître dans les affres de la création avec un plaisir non-dissimulé quand

je retrouve quelque travers commun à l’auteur étudié : ainsi, je serais

aussi comme lui ? L’inaccessible étoile descend un peu vers moi, cela

rassure cette propension maladive au peu de confiance en moi… J’en sais aussi

les inconvénients : Proust m’apparaît comme un bourgeois œdipien, Barthes

comme un universitaire sensible, Beckett comme un désespéré à l’humour so

british…etc, etc. La lecture s’en trouve parfois affadie, pleine de préjugés,

Proust se révèle impossible sans trahir la cause du peuple ou presque ! J’en

connais aussi les avantages : en mêlant vie et œuvre, on comprend mieux les

infatigables tournures du corps et de l’esprit dans leur ensemble, on entrevoit une

cohérence, même dans les œuvres les plus secrètes : jamais Beckett ne

m’a paru plus compréhensible après la lecture du monument de James Knowlson (dont

la bizarrerie de l’existence me poussa à lire le volumineux ouvrage, ici même en

Sicile, il y a trois ans – Notes de lecture du 27/08/2003).

Bref, voilà : je dédie cette petite introduction à AM, chez qui je me suis

procuré la biographie citée en objet, et qui a la chance, l’incomparable don de

pouvoir lire une œuvre complète sans chercher à savoir comment vit ou a vécu

l’auteur, ce qui me semble être pour moi l’absolue pureté de la lecture !

Donc, trichons !

Voici René Fallet, tonton de cœur pour moi (voir pourquoi en Notes de lecture sur Paris

au mois d'aôut du 23/07/2003 - juste sous celle de Beckett citée plus haut... ) et

braconnier des lettres, comme le dit Michel Lécureur, auteur par ailleurs d’autres

biographies sur Marcel Aymé, Barbey d’Aurévilly (au programme de la licence de

lettres modernes première année…) et Raymond Queneau. Vous n’en saurez pas

plus : les auteurs de biographies ont-ils droit à leurs propres biographies ?

Nous apprenons néanmoins parmi les remerciements que Agathe Fallet, épouse de

l’écrivain et gardienne du temple, a joué un grand rôle dans l’élaboration

de celle-ci à qui elle est par ailleurs dédiée. C’est donc avec un plaisir non

dissimulé que je me suis précipité sur cette lecture, René Fallet représentant un des

trois écrivains fétiches (fondateurs ?) pour moi (les deux autres étant Maurice

Genevoix et Blaise Cendrars…).

Cette biographie est une première : pourtant, il me semble déjà tout connaître de

l’écrivain qui n’a pas beaucoup ménagé de secrets dans sa vie avec, par

exemple, le recueil d’entretiens de Jean-Paul Liégeois (Splendeurs et misères de

René Fallet) ou les trois tomes de ses Carnets de jeunesse, voire

l’excellente revue des librairies Initiales

qui lui est consacrée et qui demeure encore consultable en ligne. Cependant, il manquait

plusieurs dimensions à la vie de l’écrivain, notamment son importance en tant que

journaliste exhaustif, capable de narrer l’épopée du tour de France dans Miroir

du cyclisme, un évènement de jazz dans Jazz-Hot, un fait divers dans Libération

ou un article littéraire dans le Canard Enchaîné (d’ailleurs Michel

Lécureur a également publié l’ensemble des articles écrit par René Fallet dans

ce journal , Chroniques Littéraires du Canard Enchaîné 1953-56, Ed Les

Belles Lettres). C’est maintenant chose faite et l’exhaustivité de ce travail

est complété par une bibliographie très précise comportant articles, filmographie,

émissions de radio ou de télévision. Un oubli cependant : la présence de Bernard

Dimey, auteur de l’inoubliable chanson Syracuse (à deux pas de mon lieu de

vacances…) et que l’écrivain rencontra dés 1947.

La personnalité très ordonnée et comptable de René Fallet a sans doute permis de mener

à bien ce travail d'entomologiste qui est le propre d'un biographe, travail qui aurait

peut-être gagné à présenter certains chapitres autrement

(" Londres " évoque à peine l’attrait de René Fallet pour la

ville…) mais ce ne sont que quelques remarques d’un passionné de

l’auteur ! Et justement, le but est atteint, envie de le relire bien sûr,

encore et toujours (la dernière fois, c’était L’Angevine en début

d’année) et surtout envie de découvrir le fameux Journal de René Fallet,

postérieur aux Carnets de jeunesse que Michel Lécureur cite et qui demeure encore

inédit, il me semble. Sera t'il publié un jour ?

Et puis envie de lire un ouvrage d’Agathe Fallet qui a sans doute beaucoup de choses

passionnantes à dire ainsi que son neveu, Gérard Pussey. Alors, la suite ? On

attend, on attend...

(17/08/2005)

Ni en Etonnements,

ni en Notes d’écriture,

ni en Notes de lecture,

ni en Webcam,

un texte à suivre dans ses imperfections, en élaboration chaque semaine pour une durée

indéterminée,

dans l'instant brut de l'émotion : Langres s'use

(18/05/2005)

" Mouvements par la fin ", de Philippe Rahmy,

Cheyne Editeur :

Philippe Rahmy est atteint de la maladie des os de verre. " Enfant qu’une

caresse suffisait à briser, j’ai grandi sous un casque, sanglé à un matelas.

Malgré ces précautions, pas un os qui ne se soit rompu, pas un tendon, un ligament sans

couture ou plastie. ".

Le ton, la raison d’être de ce livre sont donnés : ce recueil (et jamais le

mot recueil n’a si bien fait sens, rassemblement de feuilles éparses), ce recueil

donc, a comme sous-titre portrait de la douleur, portrait comme tentative de donner unité

et visage, mots à la douleur.

Rassemblement, respiration, attendre...

La douleur dans le livre de Philippe Rahmy est toute à cette unité : elle arrive,

vous montre son visage jusqu’à en déformer le pire " grain de poussière

dans un rayon de soleil, la mort est tout pour moi ", elle " met à

son emprise de fluidité ", elle fait corps avec le corps " douleur

entre les troncs sans écorce caresse mes mains ", elle est depuis le début

l’indispensable compagne : " la douleur est le chemin libre d’un

nouvel amour. Mille tourments subis, mille baisers en retour ".

Quand la douleur perd son visage (c’est le paradoxe de la nuit, on allume pour

voir le noir et il disparaît), alors le corps revient, on peut souffrir et les mots de

l’auteur deviennent rares, lapidaires : " J’ai soif… Je

crie… La tête te fixe… ". Mais nulle complaisance envers soi, nulle

concession à sa vie d’homme : " Mouvements par la fin " est le

contraire d’une plainte " le corps est un fourreau pour la seule agonie,

fendu quand se cambre le long pli de la révélation du cœur, la douleur sortie de sa

gangue. Assez de pleurs. "

On ne sort jamais indemne d’un livre, celui-ci reste longtemps en vous, des heures,

des jours peut-être comme une empreinte en creux, un fossile, la trace d’une très

ancienne disparition, ce qui demeure entre les mots de Philippe Rahmy. Jacques Dupin qui

signe la postface en signale l’importance : mouvements par la fin, mouvements à

rebours de l’écriture…

Avec émotion : merci Philippe, frère de cristal.

(11/05/2005)

Georges Bouche, 1874 – 1941, catalogue du Musée

d’Art Moderne de Troyes

Ce catalogue illustre l’exposition consacrée au véritable Georges Bouche, en 1999,

génie de la peinture et ami des arts (se méfier des pâles imitations

américaines…). J’ai remarqué seulement les toiles de Georges Bouche, lors de

ma dernière visite. Je suis pourtant un habitué du splendide Musée d’Art Moderne

de Troyes, avec ses toiles fauvistes, que complètent quelques néo-impressionnistes,

pointillistes et cubistes. De Matisse à Derain, choisissez votre artiste préféré. Pour

ma part, c'est forcément Henri Hayden, dont la proximité d'Ussy-sur-Marne et de Beckett

emporte mon émotion.

Dans la salle qui est consacrée à Georges Bouche, le premier réflexe est de

s’exclamer devant l’évidente absence de sens que provoquent ces toiles :

étalages d’ocre, de brun, en apparence répartis de façon si épaisses que

l’ensemble ressemble à quelques toiles maculées de boue. Il a fallu que je

m’approche de l’étiquette d’un de ces tableaux quasi-monochromes et que je

lise qu’il s’agisse d’un intérieur pour m’étonner davantage, me

reculer suffisamment et m’apercevoir de l’extraordinaire travail de Georges

Bouche : oui, un intérieur à peine visible, dans une pénombre ocre, mais tellement

chargé d'intensité et de vie... Sa peinture est épaisse, spatulée, de près, le

peintre ne peut rien voir, il doit sans cesse se reculer pour apercevoir le fruit de son

travail. Et encore, ces visions sont-elle fugaces, tracée dans la profondeur de la

peinture. C’est cette densité qui laisse apparaître l’émotion d’un bras

nu, comme dans ce portrait de femme assise ou l’identité si fragile du peintre dans

un autoportrait tout en fuite. Georges Bouche, contemporain de ceux qui firent le plus

avancer la peinture, est resté un cas isolé, marginal, souvent incompris dans ses

audaces picturales et anti-académiques. Il convient de lui restituer une place solitaire

mais importante.

(04/05/2005)

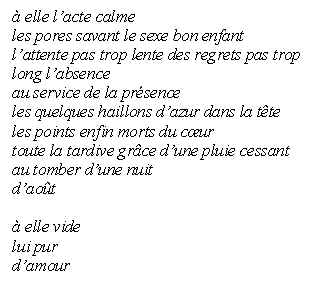

"Poèmes suivi de Mirlitonnades", de Samuel Beckett, Editions de Minuit

C’est tout sauf une anthologie. Certains parlent, pérorent avec la poésie, ce ne

fut jamais le cas de Beckett. Ainsi, ces poèmes tiennent-il dans un recueil de 47 pages.

Il n’en sont pas moins extraordinaires et on retrouve dans leur concision, les

thèmes et les préoccupations de Samuel Beckett. Il n’y a rien à rajouter, le

laisser dire, dire les choses, mais avec quels mots… Ainsi quelquefois/comme

quelque chose/de la vie pas forcement.

(10/04/2005)

"Pablo Neruda en noir et blanc", Somogy, Editions d’art.

Ce recueil de photographies, paru récemment en mai 2004, a son intérêt à la fois par l’inédit des clichés puisés dans l’inestimable fondation Pablo Neruda, clichés dont certains furent mis à mal dans la mise à sac de la maison du poète par les militaires, mais aussi par la qualité et l’originalité des textes. Ainsi Alexandro Cansesco-Jerez retrace l’amitié des deux Pablo, ainsi Volodia Tetelboim, qui fut l’ami du poète, commente les photographies présentées, en nous les replaçant très précieusement dans leur contexte historique. Cet ouvrage, réalisé avec le soutien de la Maison de l’Amérique Latine, précise également l’attachement profond de Neruda à la France sans toutefois s’appesantir sur cet aspect. Présenté chronologiquement, c’est un ouvrage à posséder pour bien saisir la portée de ce poète universel.

(30/03/2005)

" Les vers du Capitaine " suivi de " La centaine

d’amour ", Pablo Neruda, Gallimard

Les vers du capitaine, titre énigmatique, trouvent leur raison dans l’anonymat qui

préside à leur diffusion en 1952. Envoyés de La Havane par une mystérieuse Rosario de

la Cerda, cette suite de poèmes d’amour lui a été écrite par celui qu’elle

nomme " le capitaine ". Dix ans plus tard, Pablo Neruda révèle

l’artifice de cette étrange lettre préface des premières éditions : il en

est bien l’auteur et son silence s’explique par " le

climat désolé et brûlant de l’exil qui lui avait donné le jour ".

Dix ans plus tard, " la vie qui réclama son explosion secrète me l’impose

aujourd’hui comme présence de l’amour inaltérable ". En effet,

Mathilde Urrutia, a qui ces poèmes sont destinés, vit maintenant au grand jour avec le

poète, contrairement à leurs premières rencontres à partir de 1949, où Pablo Neruda

était encore marié à Delia del Carril.

Le climat de clandestinité de ces amours plus ou moins secrètes est bien dans la vie et

l’esprit du poète chilien de même que le romantisme de ces amants réfugiés par

exemple en 1952 à Capri.

Les vers du capitaine sont à l’image de sa poésie, à la fois dépouillés de

virtuosité, mais, comment dire, en prises directes avec les sentiments et les

ambiances : magnifiques.

La nuit dans l’île

Toute la nuit j’ai dormi avec toi

près de la mer, dans l’île.

Sauvage et douce tu étais entre le plaisir et le sommeil, entre le feu et l’eau.

Très tard peut-être

nos sommeils se sont-ils unis

par le sommet ou par le fond,

là-haut comme des branches agitées par le même vent,

en bas comme rouges racines se touchant.

Peut-être ton sommeil

s’est-il aussi dépris du mien

et sur la mer et sur sa nuit

m’a-t’il cherché

comme avant toi et moi,

quand tu n’existais pas encore,

quand sans t’apercevoir

je naviguais de ton côté

et que tes yeux cherchaient

ce qu’aujourd’hui

– pain, vin, amour, colère –

je t’offre à pleines mains

à toi, la coupe

qui attendait de recevoir les présents de ma vie.

J’ai dormi avec toi

toute la nuit alors

que la terre en sa nuit tournait

avec ses vivants et ses morts,

et lorsque je me réveillais

soudain par l’ombre environné,

mon bras s’enlaçait à ta hanche.

La nuit ni le sommeil

n’ont pu nous séparer.

J’ai dormi avec toi

et ta bouche au réveil,

sortie de son sommeil

m’a donné la saveur de terre,

d’algues, d’onde marine,

qui s’abrite au fond de ta vie.

Alors j’ai reçu ton baiser

que l’aurore mouillait

comme s’il m’arrivait

de cette mer qui nous entoure.

les mains de Pablo et Mathilde

(20/03/2005)

" J’avoue que j’ai vécu ", Pablo Neruda, Folio poche :

" Peut-être n’ai-je pas vécu en mon propre corps : peut-être ai-je vécu la vie des autres ", écrit Pablo Neruda en introduction à ce recueil de souvenirs. Bizarrement, le titre et ses deux " Je " viennent presque démentir cette affirmation. Titre formidable, épitaphe d’un poète qui disparaît juste après son ami Salvador Allende dont il raconte la disparition en semblant connaître d’avance son destin : j’écris ces lignes hâtives pour mes Mémoires...

Titre formidable, c’est l’aveu du bonheur, de celui qui n’hésita jamais à vivre, donc à décider, choisir, abandonner, aimer.

A lire ces mémoires à la Réunion, à 10 000 km de chez moi, dans cet exil permanent que représente les DOM ou les îles, jamais complètement intégrées, c’est une région solitaire où la terre est pleine d’océan, comme dit Neruda, on comprend mieux cette mélancolie, nostalgie permanente du poète : J’aime ce bout de terre que tu es parce qu’entre les prairies planétaires je n’ai point d’autre étoile En toi se répète et multiplie l’univers ou encore que filent leur destin, la nuit, le vent, le monde, moi qui ne suit en toi que cette eau qui m’emporte et sans toi je ne suis rien de plus que ton rêve.

Exil permanent, donc, au destin similaire d'homme public et politique que l'îlien Saint John Perse. Autant la poésie de l'un est puissante, profonde, autant celle de Pablo Neruda qui se considérait comme " le roi des niais au pays des niais " est plus simple et chargée d’émotions, à la manière d’un Jacques Prévert dont il avait un peu le visage lunaire. Mais l’homme est aussi plus attachant, moins hautain et distant que Saint John Perse qui rédigea sa biographie pour le volume de la pléiade devant lui être consacré à la troisième personne, et qui n’hésita pas à inscrire tout ce qui pouvait le valoriser. Pourtant, hormis les différences, ce qui relie André Malraux, Saint John Perse et Neruda, c’est la présence d’une œuvre importante et qui place l’écrivain avant l’homme politique, ce qui me semble être tellement dans l’ordre des choses… Neruda demeure par contre attaché au destin impitoyable de l’Amérique Latine, poète des opprimés, il a offert au monde un parcours et une vie romantique au sens noble de ce terme : l'attente permanente des beaux jours.

(09/03/2005)

" Fou civil " d’Eugène Savitzkaya, Les Flohic

Editeurs :

" Il paraît que l’amour, lorsqu’il surgit dans une vie bien réglée

mais qui ne demande qu’à se dérégler par simple mécanisme naturel, comme le

capitule lâche ses graines, il paraît que l’amour nous conduit sur la voie du

déshonneur. Pour quitter son épouse, on quitte le foyer familial, la maison qu’on

habitait, l’organisation dont on est en partie responsable. Et on prend un autre

chemin avec une autre femme dont on s’est épris. On prépare d’autres plats, on

marche dans d’autres rues, on accomplit d’autres gestes et parfois les mêmes

gestes dans un ordre différent, on se couche à d’autres heures, on porte un autre

regard sur le ciel, on a un autre visage et peut-être même un autre port de tête, on

fume plus, on boit plus, on pleure plus, on rit plus, on rame plus et sur des eaux

inconnues, on baise d’autres lèvres. Et on ne trouve aucun déshonneur à

ça. "

Le ton est lancé : Eugène Savitzkaya est un fou civil.

Je cite cet extrait car dans ce remarquable livre, il est question d’honneur, oui,

d’honneur de vivre, de choisir sa vie et d’en assumer les hésitations, les

tergiversations, les galères, mais vivre, choisir d’être " celui qui

mange seul (et qui) aurait bien tort de se passer de décorum ", choisir la

métamorphose d’un cloporte " comme le cloporte, je ne veux pas

savoir de quoi demain sera fait, car demain je le compose et tant d’autres cloportes

avec moi avec ce qui tombe par terre et que l’air corrompt à merveille. Et ne compte

ni les jours, ni les mois, ni les ans. ", choisir d’être " parmi

les herbes couché à côté d’une femme dont le cœur bat "

C’est l’un des derniers livres publiés par Catherine Flohic, ce qui veut dire

que vous ne le trouverez qu’au hasard de librairies (les bonnes) qui ont gardé dans

leurs rayons quelques raretés remarquables de cet acabit.

(02/03/2005)

"Moi et lui", d’Alberto Moravia, Folio Poche

Une histoire de " réunion " lue à la Réunion. Réunion entre Moi et

Lui, c’est à dire l’auteur et son sexe, au vu d’un dialogue et

d’aventures picaresques… Ce fameux roman d’Alberto Moravia, règle des

comptes à ceux qui pensent que l’intellect peut se substituer au corps, où plutôt,

comme le dit l’auteur, éponger l’idée prétentieuse de la sublimation

idéalisée des idées que le paillard attribut désublimise sans vergogne. La portée du

roman de Moravia au-delà de la farce, est particulièrement profonde :

l’organisation, la construction, la durée du monde quelle soit politique, religieuse

ou simplement grégaire n’est jamais qu’une contradiction face à

l’immédiateté de l’individu, qui de toute façon, fera le choix de

l’instinct (de survie ?). Moravia rappelle que nier tout ou partie de soi

c’est se déshumaniser. Un pour tous, tous pour un en quelque sorte… Dans le

roman, c’est la belle Fausta qui aura le dernier mot et Lui avec.

(23/02/2005)

"Quand tu aimes, il faut partir", d’Alina Reyes, Gallimard

D’abord c’est le titre qui m’attire, première phrase d’un poème de

Blaise Cendrars (Je me souviens avoir eu un doute, ayant vu qu’on l’attribuait

à René Char dans un site dédié à la poésie, mais le fameux poème " tu es

plus belle que le ciel et que la mer " est bien de Cendrars… dans Feuille

de route évidemment, 3° poème rédigé à bord du " Formose " qui

l’emmenait au Brésil).

Donc, Alina Reyes avec ce roman au beau titre nous livre plus qu’un roman, une part

évidente de sa vie. La plupart du temps les écrivains ont des difficultés à mélanger

le roman avec la part d’autofiction, (ce que je me suis aperçu avec

"Central", par exemple, en refusant de donner un sujet ou un nom au narrateur -

et à tous les personnages d'ailleurs). Ici, l’auteur écrit sans retenue

" roman " sur la couverture et, dès le 3° mot, (ce que J’aime)

introduit la première personne du singulier qui ne quittera plus le livre, jusqu’au

dernier mot qui est aussi bizarrement le 3° mot avant la fin (Je l’aime). Donc le

livre fait une boucle et le mot aimer prend toute son importance comme par ailleurs dans

l’ensemble des livres d’Alina Reyes. Le JE aussi – j’insiste- car si

personnellement je l’ai bien refusé dans mes livres, force est d’admettre que

quand justement " il faut partir ", c’est la seule chose

indivisible qui vous accompagne alors qu’on propose l’image extérieure devant

son entourage de quelqu’un qui part se disperser encore un peu plus dans le monde.

Justement, c’est l’intérêt du livre : sentir vivre quelqu’un de

libre, dont le choix de vie est sans entraves (je n’ai pas dit sans liens) à

l’exacte présence de Cendrars. Il y a forcement une authenticité que la vie ainsi

racontée laisse découvrir. Pour cela, c’est beau.

(02/02/2005)

"Donna Amalia et autres nouvelles", d’Elsa Morante, Folio

poche :

Elsa Morante a vécu une vie libre et passionnée. Considérée " au premier

rang des lettres italiennes " comme l’indique la biographie de ce petit

recueil, ajoutons qu’elle fût l’égérie et la compagne d’Alberto Moravia,

il n’en fallait pas plus pour que je ressorte de la librairie, ruiné par les 2 euros

de ce court récit de nouvelles (petite parenthèse marketing : la collection folio 2

euros n’est qu’une opération commerciale de plus, elle n’est pas élan de

générosité destiné d’apporter de la lecture bon marché à tous. Par exemple, ce

récit est lui-même issu d’un recueil " le châle andalou ",

chez Folio également… Deux euros, trois nouvelles, ainsi c’est coup double pour

l’éditeur). Donc, trois nouvelles, choisies pour " l’univers magique

de l’enfance ", dixit encore l’éditeur, trois nouvelles qui me

permettent d’approcher le style d’Elsa Morante. Une seule m’a beaucoup

convaincu, c’est la " grand-mère ", l’histoire d’une

femme déçue par la vie qui s’installe dans un endroit isolé avec pour seuls

voisins, un jeune homme et sa mère acariâtre. Ce qui doit arriver arrive, la femme et

l’homme se marient, fondent une famille, la mère devenue grand-mère quitte le

domicile, puis revient et rencontre ses petits enfants avant de disparaître tragiquement.

Ce récit est sans complaisance, d’une grande sobriété de ton, d'une grande

richesse de sentiments. L’utilisation rare des prénoms que l’auteur a

attribués à ses protagonistes ajoute comme toujours cette impression de progresser dans

le récit sur la pointe des pieds. Les descriptions fondent l’ossature auditive et

émotionnelle du lecteur comme par exemple cette superbe phrase : "les pièces

étaient vastes et à moitié vides, de sorte que les pas sur le carrelage de terre cuite

avaient des résonances métalliques".

Rien que pour cela, 2 euros, ce n’est pas cher payé.

(19/01/2004)

Le Marin de Gibraltar, de Marguerite Duras, J'ai lu :

J'écris une note de lecture sur un livre que je n'ai pas terminé. J'ai dû le commencer

au printemps 2004, il me semble même dans l'avion qui m'emmenait au Brésil, peut-être

les jours suivants sur les vols intérieurs de la compagnie Varig, entre Rio et Salvador

de Bahia, Bahia ou Brasilia, au-dessus des méandres des fleuves de la foret amazonienne,

avant d'atterrir à Manaus, aux confins du Paraguay ou de l'Argentine, j'ai sans doute

trimballé le livre un peu plus tard à Londres ou à Stockholm, je ne me souviens plus

très bien, ce qui est sûr c'est qu'il m'a accompagné en Sicile en été, ce qui est

sûr c'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir terminé ma lecture, livre inachevé donc.

Question stupide : quand un lecteur ne termine pas un livre, ce livre est-il inachevé

aussi pour l'auteur ? En fait cette question n'est sans doute pas si naïve. Les quelques

mois passés entre le moment de cette lecture fuyante dans des endroits fuyants et cette

note de lecture me laisse le souvenir d'une ambiance typiquement Duras comme celle de

"Dix heures et demie du soir en été".

Le marin de Gibraltar est au départ l'histoire d'un couple qui passe ses vacances en

Italie, à Florence, et que le hasard, l'ennui plutôt, le désir de changement parvient

à séparer. L'homme se retrouve dans un village de pêcheur sur la côte, sur la

suggestion d'un automobiliste qui les a véhiculés pour rejoindre Florence. Et c'est

tout. Pour moi l'histoire se termine dans cette volonté de cet homme de changer de vie.

Que le titre "le Marin de Gibraltar" raconte sa rencontre avec une femme riche

et seule qui navigue dans le monde entier pour retrouver le marin du titre ne m'intéresse

pas plus que cela. La liberté nouvelle acquise par le narrateur le rend disponible et

sans doute ce qui m'intéressait alors de lire c'était la façon dont il arriverait à se

libérer de ses liens. Ainsi, réponse à la question (quand un lecteur ne termine pas un

livre ce livre est-il inachevé aussi pour l'auteur ?) : les intérêts se bâtissent

différemment que l'on soit lecteur ou écrivain, l'important est de trouver le terrain

d'entente, ici, le style direct, inimitable de l'ennui solaire vu par Marguerite Duras...

et qui rejoint peut-être le mien au travers de mes tentatives de lectures ?

But atteint : la fuite, l'inachevé...

(04/01/2005)