|

Notes d'écriture 2011

« On écrit sans doute

parce qu’on a rien d’autre pour tenir droit dans un monde de travers ».

« Ce qui continue de me toucher et de m’intéresser chez Beckett, c’est la

corde de langue : à la fois l’usure et ce qui tient. Et son humour. Et sa

profondeur non-didactique. ».

« Il y a cette pièce, la véranda/salle à manger habituelle : il y a moi qui

tâche de penser, écrire, attend, rêvasse, en tout cas moi ; il y a mon corps qui

entend les bruits de la cuisine (machines) ; il y a S. qui regarde le film Sur la

route de Madison ; il y a le bruit du film dans mon dos et le froid qui vient…

J’en oublie mais tout se percute en un présent parfaitement lisible et simple à

vivre si je restreins l’angle sur le seul « il y a ». Si j’en prends

3-4 ensemble – et c’est bien ce qui est vécu- écrire s’engorge. »

« Ma vie j’ai perdu beaucoup de temps à la gagner. On ne résiste pas au

plaisir d’un bon mot comme seul ressort. C’est un peu comme pour l’image

qui clinque. On finit sans doute pas dans le mauvais, mais sans doute pire, dans le

médiocre. Décidément, écrire n’est pas se faire plaisir, mais se mortifier

n’aboutit pas à grand-chose non plus. Il faudrait récupérer la force de frappe du

« bon mot » mais la mater, la rendre mate. »

« Je crois n’avoir jamais connu que des poètes fêlés. Qu’ils soient

bons ou mauvais est une autre affaire, mais ce lien entre écriture et fêlure, oui. Et

une fêlure d’être, profonde, pas l’égratignure sociale ou l’écorchure

de la vanité. Pas non plus des êtres cassés, sinon l’écriture cesserait. Des

bancals, des boiteux d’être. Et chez les vrais lecteurs, de même, car il faut

pouvoir entendre de son de cloche fêlée ou d’enfant qui pleure presque en

silence. ».

« Les livres finissent toujours en piles. Pour le tablier du pont, c’est le

boulot du lecteur. ».

« Ce n’est pas moi qui ne change pas, c’est vivre qui bouge peu. ».

« Semoule de la fatigue ; empêtrement de tête ; vitesse de traîne.

Dehors-étau. ».

« Je suis intimement persuadé que la vie conditionne l’écriture dans son

ensemble. Donc la critique biographique serait légitime. Mais son erreur tient à ce

qu’elle pose une relation simple de cause à effet alors que la relation

vivre/écrire est infiniment plus compliquée. ».

« La poésie a-t-elle un avenir ? Ah… C’est déjà lui accorder un

présent. Au moins elle n’est pas morte. ».

« Je me méfie toujours de ceux qui affirment avoir « une haute idée

de… » J’aime mieux les idées basses et les mains au charbon. ».

« Il y a une limite dans l’auto-analyse, le doute, l’autocritique…

C’est le « Bon qu’à ça » de Beckett en réponse à

l’enquête : Pourquoi écrivez-vous ? Quand on écrit, on ne répond à

rien : on répond qu’écrire est préférable à rien. Même si on n’écrit

pas grand-chose. ».

« Mesurer

les effets, toujours. Ne pas chercher à en faire trop, à s’épater soi-même :

un poème carré gris sur fond gris. Un mot comme

" évanescent " bousille facilement trois pages : la précédente

qui t’a amené là, la page que le mot tache, et la suivante, le temps d’oublier

le couac. ».

« Les avant-gardes finissent toujours dans le

gros de la troupe… si elles ne meurent pas aux avant-postes. Pour ma part, j’ai

toujours préféré l’ancienneté comme mode d’avancement. Ça donne le temps de

réfléchir. ».

« Un nouveau livre est à la fois une grande peur, une indifférence (c’est un

livre de plus), et une certitude : j’ai besoin de ce livre, maintenant. Je

l’ai travaillé jusqu’à épuisement : à lui, maintenant, de produire

l’énergie. ».

« Selon certains, ma poésie manque autant d’humour que d’amour. Ce

n’est pas faux : je n’ai pas tout en magasin. Et si on entre chez le

boucher pour acheter des légumes… ».

« Rester sur du très simple, parce que c’est le plus compliqué à vivre. Donc

c’est là que les mots me sont nécessaires pour éclairer. Le poème est d’un

usage quotidien : disons que c’est un torchon de cuisine, pas un linge sacré à

usage exceptionnel. »

Citations et aphorismes d’Antoine Emaz, Cambouis

(28/12/2011)

Saint-Brieuc : mon père m’énerve… C’est façon

de dire : lui qui a connu toutes les villes de l’Ouest quand il était chauffeur

routier, me signale que c’est une très belle ville (pas moyen de le prendre en

défaut sur une destination de Bretagne, déjà, l’année passée, lorsque

j’avais été reçu à Lesneven chez Jean-François Delapré, bien sûr il

connaissait). Me voici donc à Saint Brieuc : un peu de retard du TGV, l’accueil

sympathique de Soazic et Laetitia et je suis installé. Juste un peu de temps pour visiter

le centre-ville et avec un parapluie : depuis hier, on ne parle que de l’avis de

tempête qui va toucher la région. Pour l’instant, c’est quelques gros crachins

épars, un peu de vent. J’avais apporté l’appareil photo : ciel sombre, le

crépuscule déjà, j’avais prévu d’étoffer la rubrique Webcam, mais j’ai

finalement trop peu de clichés. L’office du tourisme m’indique un musée

d’histoire tout proche, parfait pour le peu de temps dont je dispose. C’est un

musée désert et c’est toujours pour moi un plaisir de déambuler comme unique

visiteur dans des salles où les pas résonnent. Ici, bien sûr, la mer : objets

retrouvé sur des épaves vers l’île de Bréhat, vie quotidienne de la pêche,

objets usuels, de beaux meubles et l’inévitable lit-armoire qui me fait penser à ce

film (Hôtel de la plage ?) où un jour de pluie, un couple de visiteurs réfugié

pareillement dans un musée désert essaie l’intimité du lieu. Belle exposition sur

la photographie au dernier étage avec une vieille publicité qui vante les films Kodak,

vraisemblablement publiée à l’occasion d’une exposition universelle, ce qui me

rappelle 1937 Paris-Guernica où je décrivais

l’arrivée des véritables pellicules photo couleurs destinée au grand public. Un

dernier tour dans les rues piétonnes avec cette sensation étrange (et regrettable), moi

qui revient de Porto, de retrouver pareillement ces ambiances d’avant-Noël, sapins,

guirlandes, décorations dans des magasins aux marques internationales et qui dépaysent

si peu.

Mais je suis venu ici pour une rencontre à la maison Louis Guilloux, et non pour y faire

du tourisme. C’est pour moi important parce que Louis Guilloux, briochin

jusqu’à ses derniers jours, représente un écrivain authentique et important et

cette reconnaissance envers l’enfant du pays me paraît essentielle, dénuée

d’esprit chauvin. La maison Louis Guilloux, lieu de rencontres et de résidence, a

effectivement appartenu à l’écrivain, c’est là qu’il vivait

lorsqu’il renouait avec sa ville natale. Il y a même son bureau, malheureusement pas

visitable. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un thème Littérature et

travail avec une manifestation par mois. La formule est intéressante, elle permet de

fidéliser un public par ce thème, et la découverte des auteurs est totale. Et

réciproque ! C’est toujours pour moi un très grand plaisir d’échanger

avec ceux qui ne vous connaissent pas ou peu, il me semble que nous avons en commun cette

espèce de boule de littérature, pompon d’un manège suspendu avec joie au dessus de

nous, que nous tentons de saisir eux et moi. Soazic avait préparé la rencontre avec

minutie et efficacité, ce fut donc un plaisir d’avancer et d’expliquer le petit

chemin de mon inspiration à la quinzaine de personnes présentes. Questions, réponses,

véritable échange il me semble, tandis que dehors la pluie forçait encore.

L’échange s’est poursuivi au restaurant et un grand merci à Soazic, Laétitia,

Nathalie (qui a en projet un beau programme sur le même thème en octobre 2012 ) et Jérémie lefebvre, auteur en

résidence chez Louis Guilloux et qui prendra la suite en janvier : le lieu porte

chance, qu’il en profite.

(21/12/2011)

Je relis rarement mes livres parus. Peut-être parce que j'ai un

rythme de publication assez élevé, un livre chassant l'autre. En fait, je ne sais pas

trop, j'ai l'impression que le même oubli adviendrait si j'avais une production moins

suivie (on dirait un industriel qui parle…). C'est peut-être simplement le temps qui

passe et qui fabrique cet oubli. Dernièrement, j'avais relu Paysage et portait en

pied de poule parce qu'un libraire distrait avait commandé une pile de ce roman paru

en 2004 (et passé presque inaperçu) pour un salon auquel je participais. Dans l'attente

du chaland qui s'arrête à ma table, j'avais relu ce livre, et ma foi, en toute modestie,

je l'avais trouvé pas si mal, avec une sorte de lyrisme qui s'attache à la terre et à

ce coin de campagne que je tentais de décrire.

Il y a quelques jours, en me souvenant d'une question posée lors du colloque de Porto

pour savoir à partir de quoi j'avais écrit Composants en 2002, m'est revenue,

non pas l'envie de relire ce livre qui, comme tous les autres est sagement à ma portée

sur mon bureau, mais de feuilleter les catalogues de composants et d'engrenages qui

m'avaient inspirés à l'époque. Là aussi, facile de les retrouver : je les sais

d'instinct regroupés sur une étagère derrière moi. Il y avait un site Internet d'indiqué dessus

que je me suis empressé d'activer. Bien sûr, j'ai retrouvé intact l'étrange émotion

que j'avais retranscrit ainsi :

" Pignon arbré, galet tendeur, circlip externe, écrou six pans, courroie crantée.

Succession des mots, rythme, les bruits qu'ils font : brouhaha d'atelier, vacarme de

machines, chocs des marteaux.

Vis, roue, bague, arbre, cardan, rotule, limiteur, entretoise, crémaillère.

Les formes qu'on imagine prenant vie à la lecture. Les fonctions, rôles, tâches,

besognes qu'on leur colle dessus.

Roue à

rattrapage de jeu, motoréducteur à rapport simple, bloc palier pour vis à bille, amortisseur rotatif bi-directionnel, glissière

linéaire de précision.

L'humain qui se profile derrière, ombres discrètes du travail, ramasseurs d'expérience,

inventeurs de gestes, ce qu'on traduit par cette complexité modeste des mots, tout ce qui

fait que d'une phrase laconique " tête de bielle cassée ", entrevoyant d'un

coup les gestes qu'il faudra accomplir, capots, carter à démonter, vis graisseuses, le

temps passé, l'attente de la réparation, la vie mécanique arrêtée, la vie tout court

en sommeil, la commande de la nouvelle pièce, les délais, la dépense, la réception, le

remontage, le temps qui reprend son cours. Mots puissants comme ceux des poèmes.

Mignonne, allons voir si la rose... Il a deux trous rouges au côté droit... La désuète

promenade et la leçon du temps qui passe ou la guerre et la mort, tout cela aussi contenu

dans " tête de bielle cassée ". "

(Composants, p. 186-187).

Les catalogues qui ont servi à la rédaction de ce roman, dix ans auparavant, sont

toujours en photos sur le site (1

et 2)

(14/12/2011)

Choisir Porto la besogneuse pour évoquer littérature et travail

dans un colloque international était forcément une idée judicieuse. Merci donc à José

Domingues de Almeida et à Maria Joao Reynaud

d’avoir organisé cette rencontre qui se voulait, sinon mondiale, au moins étendue

autour de la langue française. Et c’est presque à la frontière avec

l’Allemagne que j’ai appris son existence, lors d’une rencontre à la

librairie Quai des Brumes à Strasbourg en mai dernier par Corinne Grenouillet,

universitaire dans la même ville. La tentation étant très forte d’y retrouver ceux

que le sujet passionne comme moi, j’ai envoyé dans les dernières limites un projet

de communication qui a été accepté. De

même, la présence de Claudio Panella, avec qui j’échange depuis quelques années,

me paraissait indispensable. Son acceptation a été une grande joie. Ajoutons à cela que

Martine Sonnet, rencontrée à

Le colloque a ainsi débuté sous les meilleurs auspices par une conférence de Paul Aron,

qui a très bien su replacer le contexte historique mêlant littérature et travail en y

ajoutant les enjeux politiques, les réticences littéraires et les caractéristiques de

style qui ont précédé notre époque moderne. Et comme j’avais la chance de

commencer le premier, mon intervention s’est insérée à la suite pour dresser un

panorama de la littérature du travail depuis Mai 68. Isabelle a continué par la

présentation d’un plan dans lequel elle pose la question d’un « nouveau

roman expérimental » qui ferait suite à la notion définie par Zola. Martine a

terminé cette première série en racontant la naissance de son livre Atelier 62.

Si Chantal Michel s’est occupée ensuite de me passer à la radiographie, Corinne

Grenouillet a fait de même avec Martine Sonnet en l’incluant dans les

« récits de filiations » et je suppose que pour elle, comme pour moi,

c’est toujours un moment étrange de devenir ainsi un « objet

d’étude », en quelque sorte, une schizophrénie de plus… Tania Ladaric

Régin a abordé les employés de commerce et notamment les romans des caissières, une

caractéristique étonnante de ces dernières années et que j’avais déjà

remarquée. Isabelle Bernard Rabahi, (de l’université d’Aman en

Jordanie !) a présenté Petites natures mortes

au travail d’Yves Pagès et Marie-Pierre Boucher (de l’université de

Montréal) a apporté un éclairage sur la persistance du travail chez Les Baldwin de l’écrivain québéquois

Serge Lamothe. Parmi les universitaires portugais Maria Hermina Amado Laurel a évoqué un

parallèle original entre l’image des femmes au travail dans Daewoo de François Bon

et les romans plus anciens d’Alice Rivaz. Corina Da Rocha Souarez a comparé Stupeurs et tremblements de Nothomb avec Extension du domaine de la lutte de Houellbecq,

Isabel Veronica Ferraz de Sousa a creusé le thème du travail chez Jean-Luc Outers et

Agripina Carriço Viera a proposé l’œuvre de Antonio Lobo Antunès (seule

intervention en portugais). N’oublions pas Maria Joao Reynaud qui a donné une

intéressante allocution sur travail, oisiveté et poésie. En dernier – et combien

j’attendais ce moment - Claudio Panella nous a retracé un bref historique du roman

d’entreprise en Italie et les tendances étonnantes du moment concernant les récits

de télévendeurs (Retour au mots sauvages

n’a rien inventé) ou ceux des « coupeurs de têtes », autant

témoignages que romans satyriques au ton sarcastique pour dénoncer la précarité.

En tout, ce colloque aura donc réuni quinze

interventions, sans compter la conférence de clôture de Daniel Leuwers sur le

travail décrypté (ou plutôt emmêlé…) par Houellebecq. Martine Sonnet en fait

également une restitution

ainsi que Maryse Vuillermet. La suite ? Il est évident que le sujet du

travail dans la littérature ne peut rester uniquement francophone dans les profondes

modifications qu’apporte la mondialisation. Et déjà rien qu’au niveau

européen il reste beaucoup de points de vue à croiser. Le monde avance vite ! La

suite, donc, on attend, on reste en contact, on est près à réserver des dates mais en

attendant, ce colloque m’a donné du courage pour enfin attaquer la rédaction de ma

thèse. Et merci à tous pour ces moments d’amitiés et de partage.

(07/12/2011)

Il y a quinze jours, dans cette même rubrique, j’annonçais la

remise d’un texte au nom de code ID et je

terminais par l’inévitable peur qui vous taraude une fois le manuscrit remis. La

peur ? Elle existe pour tous, je crois en de pareilles occasions, qui plus est pour

qui, comme moi, manque de recul pour apprécier un texte : je ne fais jamais lire à

quiconque, je ne fournis pas d’extraits, je balance à la fin la totalité de mon

écriture au dessus de la piste aux étoiles sans le moindre filet. Ceci dit, mon numéro

de trapéziste a duré quatre mois, c’est finalement pas grand-chose comme durée

d’écriture. C’est sans compter l’inévitable gestation impalpable des mois

précédents, les atermoiements, les fausses routes, les répétitions, la part de

travail. Comme pour l’artiste de cirque qui doit inlassablement répéter son numéro

pour rester dans cette comparaison de chapiteaux, il ne faut pas minimiser cette part

d’ombre besogneuse. Pour autant, quatre mois d’écriture, c’est très

rapide et ramassé : on demeure dans l’ignorance et dans l’incapacité de

savoir « ce que ça vaut », est-ce que c’est publiable, de deviner le

sort final du manuscrit : restera-t-il dans les tiroirs, se matérialisera-t-il en un

nouveau livre ? La peur à la remise du texte se construit à travers cette

ambiguïté, cette perplexité. Cette peur aura été de très courte durée. Nous avions

convenu d’un rendez-vous à la fin de la semaine suivante. Et j’avais abordé

sans trop vouloir y penser la petite dizaine de jours qui me séparait du rendez-vous

éditorial et de la sentence finale. Heureusement, un week-end entre amis prévu depuis de

longue date devait me distraire de cette attente. Le samedi donc, un peu avant midi alors

que j’appréciais une promenade radieuse le long des canaux de Briare (temps et

paysages magnifiques, joie de se retrouver tous), j’ai reçu sur mon portable le

signal d’un SMS : le message provenait de qui devait lire ce fameux texte et les

termes étaient suffisamment rassurants pour provoquer en moi une joie incommensurable au

milieu de cette promenade. Le même message me fixait, sans attendre la fin de la semaine,

un rendez-vous téléphonique pour le lundi suivant. Inutile de dire que la peur

s’est instantanément évanouie. Mais paradoxalement, pas l’inconstance qui

présidait à celle-ci : je demeurais incapable (je le suis encore) d’évaluer

ce que j’avais fourni. Ainsi, le lundi, lors de la conversation qui prolongea de vive

voix le SMS, je suis demeuré embarrassé par les quelques compliments qu’avait

suscité le texte remis, je suis resté confus, désorienté, empoté et emprunté

(c’est le mot, on m’avait emprunté comme une sorte d’objet qui ne

m‘appartenait pas). En même temps je m’en voulais de ma gaucherie, j’avais

l’impression de donner une piètre image de moi en tant qu’auteur à qui on

attribuait quelque intérêt. Il n’y a aucune fausse modestie dans cette attitude, je

crois qu’elle s’explique simplement par l’absence de toute réflexion entre

le texte à peine terminé et sa remise. Le manque de recul, l’élaboration des

phrases à peine terminées et qui dansaient encore en moi empêchaient encore tout

discernement, toute compréhension. J’ai toujours constaté à chaque fois que

j’ai terminé d’écrire un texte, une étrange amnésie, souvent brutale, un

incontrôlable oubli envers le texte à peine terminé, comme si, en relâchant la

pression d’écriture, j’abandonnais jusqu’au souvenir même du texte et de

son intrigue. Je crois que celui-ci n’échappe pas à la même attitude et je sais

que je retrouverai avec un plaisir immense la réalité du texte lorsqu’il

s’agira de travailler les mots au corps à corps pour parfaire la publication. ID est prévu pour septembre 2012, le titre

demeure incertain.

(23/11/2011)

A peine le manuscrit remis à mon éditeur, il est temps de revenir

à un autre de mes passe-temps favoris, la littérature et le travail et la thèse de

doctorat que j’aimerais bien achever. Pour autant, malgré l’écriture du

nouveau livre en préparation, je ne serai pas resté bien longtemps sans y penser,

puisque je suis intervenu fin septembre dans un séminaire de l’INRS (Institut

National de Recherche, Santé et Sécurité au travail) à Pont-à-Mousson pour y

présenter un panorama sur la littérature du travail depuis Mai 68. Le public était

constitué de sociologues, préventeurs et autres spécialistes de la prévention. Cette

présentation m’a été utile, car j’ai pu dégager un certains nombres de

thèmes que je pourrai reprendre et approfondir dans la rédaction de ma thèse. Dans

quinze jours, je participerai également à un colloque international sur ce thème à

Porto et me reviendra l’insigne honneur de débuter par ma contribution les deux

jours d’échanges prévus. A noter que Martine Sonnet sera également présente,

ainsi que Claudio Panella, universitaire de Turin, avec qui j’ai déjà maintes fois

échangé et qui est même à l’origine de Retour

aux mots sauvages puisque c’est en répondant à une de ses demandes pour une

nouvelle destinée à une revue qu’il anime que j’avais eu l’idée de

reprendre ce début de manuscrit resté quelques mois inoccupé. Il y aura également

d’autres universitaires qui me sont chers et je figure aussi en tant qu’objet

d’étude ce qui est toujours un peu déroutant (une schizophrénie de plus…). Et

m’est venu une idée, alors que je me demandais si je devais préparer une

présentation Powerpoint pour ce colloque (renseignements pris, ce n’est pas dans les

us et coutumes de ce genre de manifestation) : je lirai le texte de ma présentation

sur Ipad, ça sera hyper chébran !

(16/11/2011)

Terminer un livre est toujours un moment magique. Pour le texte en

cours, je m’étais fixé une date depuis deux mois, disons plutôt une intention de

fin aux alentours du 11 novembre. A force d’écriture, on sait comment le texte en

cours avance, on en connaît les enjeux, les rythmes, on y ajoute les propres cadencements

de la vie autour, boulot, famille et autres occupations. Sans compter qu’une

écriture est toujours chancelante et mystérieuse : comment savoir dés les

premières pages qu’on ira jusqu’au bout ? Et combien de pages ça va

prendre ? Donc, dans cette même rubrique, il y a deux mois exactement, c’est 15

pages par semaine que j’avais imaginé pour terminer le machin au nom de code ID. Et ça a tenu ! J’ai même terminé

avec un peu d’avance, ce samedi matin, avec la veille une longue séance

d’écriture, comme on dit la dernière ligne droite - et c’est peut-être aussi

pourquoi je m’étais suis fixé un objectif de courses à pied en parallèle.

J’aurais ainsi mis exactement quatre mois moins deux jours pour écrire ID. Commencé le 7 juillet je l’aurai débuté

chez moi avant de le solidifier pendant mes vacances en Sicile et c’est au retour que

j’ai comptabilisé chaque vendredi l’avancement : si au 2 septembre,

j’en étais à peu près à la moitié (120 pages, format roman), j’étais

plutôt sur un rythme de 12 pages par semaine et je constatais ici même le 18 octobre un

retard d’environ une semaine. Pas très grave, mais c’était sans compter

l’aiguillon que provoque un tel constat. Bref, les deux semaines suivantes ont

compté 40 pages et le machin s’est terminé ce samedi sur une longueur qui devrait

avoisiner les 250 pages (à noter que pendant les quatre mêmes mois d’écriture,

j’aurai couru exactement

(08/11/2011)

Autour de Franck,

c’est cette lecture mise sur pied avec Anne Savelli parce que

son livre (Franck) m’avait inspiré un

texte (Avant Franck) : voir dans cette

même rubrique le 28/09/2011. Pour une parution prochaine de nos textes via Publie.Net (ne pas oublier dedans

l’inédit de Anne Douze façons de plus de

parler de toi), nous avons réitéré la lecture que nous avions faite à la

médiathèque de Montreuil et nous l’avons enregistrée. En effet, l’édition

numérique permet cette avancée : pouvoir lire le texte sur Ipad ou toute autre liseuse avec le même confort

qu’un livre papier mais aussi pouvoir en plus en écouter la lecture. Bref,

c’est uniquement pour ce « plus », tout de même très important, que je

suis revenu à Montreuil où Anne est assignée à résidence (voir en note

d’étonnements…). Sa cellule est monacale, au sous-sol. C’est un choix

délibéré. Il faut arpenter les espaces immenses de cette médiathèque pour finalement

s’apercevoir que la vie qui se cache dans une bibliothèque ne se réduit pas aux

travées réservées au public. De la même manière qu’un un livre ne se réduit pas

à sa seule consommation, il faut en imaginer les entassements, les rebuts, les

purgatoires, les dons, les exemplaires défraîchis, les passés de mode, les jamais

réclamés, tout un empilement de papier qui se cache derrière les portes marquées

généralement « Privé » ou « Réservé au personnel ». A

Montreuil, c’est dans le dédale des garages à moitié enterrés que

l’entassement a lieu : une biographie de Pierre Mondy voisine avec la

correspondance de Proust, le vélo d’un bibliothécaire avec un vieux fauteuil, la

littérature s’évase ici au sens large et il a fallu tout l’art de Anne Savelli

pour sentir que l’écriture ne pourra se déployer que dans cette pièce presque

borgne (seul un soupirail à moitié caché par des étagères apporte indirectement la

lumière du jour). En habituée des oloé dont elle a créé le

mot (note de lecture du 27/07/2011), elle a réussi à glisser une table contre un pilier

avec une cafetière, une lampe et un radio-CD dessus, un fauteuil devant, un radiateur à

côté, l’ensemble ramassé, objets se touchant, livres empilés comme si

l’espace immense de ce sous-sol devait se rassembler au pied de ce pilier comme dans

une aimantation magique. J’aurais voulu d’ailleurs photographier l’endroit

dans ses détails : l’affiche sur le pilier, l’inox de la lampe, le paquet

de café entamé. Ceci dit, cet endroit n’est qu’un refuge, la plupart du temps,

on le sait, Anne se balade en robe rouge parmi le public, chante à tue-tête les tubes de radio Nostalgie en couvrant des livres avec

application. Le refuge aurait dû se révéler bien pratique pour l’enregistrement de

notre lecture, ainsi loin du passage des divers utilisateurs mais c’était sans

compter les portes qui claquent et les talons qui martèlent les planchers au-dessus.

Ainsi, dans la version « live », en écoutant bien, l’auditeur attentif

saura distinguer entre deux phrases le grincement d’une porte de garage ou une

talonnade précipitée : seuls ces bruits parasites en garantissent

l’authenticité et toute autre version lisse et sans cliquetis ne sera qu’une

pâle copie, une vulgaire imitation, un succédané de littérature. Vous êtes prévenus.

(01/11/2011)

Bien sûr, le livre de Lydie Salvayre consacré à Jimi Hendrix a

réveillé en moi pas mal de souvenirs, plutôt proches d’ailleurs. Ainsi ce texte

écrit en 2007, un roman qui pesait bien 350 pages et dont le souvenir de Hendrix hantait

les protagonistes. Refusé, qualifié sans doute avec raison de « trop pieds

nickelés » par mon éditrice, il est resté dans un tiroir. C’est le moment

d’en extirper un extrait :

« Avec Hendrix, c’était déjà une

histoire ancienne. Si le Hot Club de France avait provoqué les premiers émois musicaux

du Vieux, l’après-guerre qui traînait en longueur n’avait pas su continuer à

le faire vibrer. La môme Piaf avait pris le relais des ondes et les rythmes de jazz

s’étaient assagis dans des ritournelles où la langue française semblait aussi à

son aise qu’un camembert dans une boite de Coca Cola. Il fallait chercher autre chose

en tournant le gros bouton noir des postes de Bakélite et regarder l’aiguille

s’acheminer dans des grésillements inaudibles sur des destinations qui faisait

pourtant rêver : Londres, Rome, Moscou et d’autres encore plus exotiques comme

Oslo et Droitwitch. C’est drôle, quand on y pense, comme ce matin donc, ce souvenir

est immanquablement associé à Madame, alors enceinte du premier enfant, et qui venait

interrompre la recherche poétique des géographies de la TSF en réclamant son feuilleton

radiophonique. De même que la môme Piaf par ailleurs demeure étrangement associée aux

coquillettes et à la lessive du lundi, suspendue au-dessus de la cuisinière à

l’aide du séchoir parapluie fixé autour du tuyau et qu’il fallait tout le

temps resserrer pour éviter que le linge ne s’effondre sur la plaque en fonte

brûlante. Après il y a un vide. Ou plutôt un trop plein : deux puis trois enfants,

cette folie d’acquérir un magasin d’électroménager parce que la télévision

c’était l’avenir. Madame l’y avait poussé. Grandin, la Voix de son

maître et Radiola, le Vieux était devenu incollable sur ces appareils. Et, en bon

commerçant qu’il avait appris à être, le défilé était permanent pour voir

comment fonctionnait l’ORTF dans l’appartement devenu trop petit. Pendant ce

temps, Hendrix devait encore user ses dernières culottes courtes et n’avait sans

doute pas encore touché de vraies guitares. La folie anglo-saxonne avait pourtant

commencé, après les Beatles, les Stones inauguraient un style plus décoiffé encore

mais qui plaisait bien. Il découvrit par la même occasion le rythm n’blues,

simplifié plus tard en blues. Cependant, les producteurs de Piaf et autres chansonnettes

commençaient à lorgner sur ce potentiel musical. Donc le yé-yé était venu et il

s’était trouvait décalé, obsolète, chamboulé, de là date sans doute ses

premières velléités à se baptiser le Vieux. Il attendit patiemment le retour de cette

forme de jazz qu’on baptisait déjà Rock’n Roll au lieu de ces mièvreries

édulcorées. L’adoption par sa progéniture des us et coutumes délivrés avec la

mode des vestes en peaux de mouton et des pattes d’éléphant acheva de reléguer pour plus tard cette musique qui décidément

n’était pas pour lui. L’heure était au collectif, aux manifs, l’individu

n’existait plus, on parlait groupe. Deep Purple, Led Zepellin, les Who se

multipliaient en Téléphone, Martin Circus, Ange et autres légumes dignes d'un pot au

feu bien français. Le Vieux ne s’y retrouvait pas et moi non plus d'ailleurs.

Hendrix était déjà mort quand il découvrit que Johnny Halliday n’était pas

l’inventeur de Hey Joe. Ni même Jimi

mais sa version à lui par rapport à celle du chanteur nationalisé revenait à comparer

Cassius Clay, alias Mohammed Ali, avec Monsieur Muscle à la Foire du Trône. »

(26/10/2011)

Trois-quarts de bouquin, c’est à peu près la distance déjà

effectuée pour le nouveau livre en cours. Nouveau livre d’ailleurs,

l’appellation est prématurée. Je ne l’ai même pas encore présenté à mon

éditrice, je n’ai aucune idée de ce que ça « vaut » (traduire :

est-ce publiable ou non ?). En attendant le secret espoir de pouvoir envisager une

parution pour l’année prochaine, je continue, à peu près dans les objectifs que je

m’étais fixés : pouvoir terminer vers mi novembre. Trois-quarts de bouquin,

donc, une distance que j’avais envisagée de faire avancer en même temps que ce qui

me tient d’aplomb, quinze pages et quinze kilomètres par semaine avais-je annoncé

dans cette même rubrique comme bonne résolution de rentrée. Force est de constater que

les quinze pages sont parfois difficiles à tenir, j’accuse un déficit d’une

dizaine de pages sur le programme prévu, ce qui n’est pas énorme, ceci dit. En

revanche, côté course à pied, j’ai accompli quatre-vingts kilomètres de plus que

prévu et l’entrainement pour le semi-marathon (voir en étonnements) y est pour

quelque chose, forcément. Même si cet équilibre est un peu différent, je demeure

persuadé que ces activités sont intimement liées pour moi et pour l’instant, elles

doivent avancer de concert.

(18/10/2011)

A l’invitation de la médiathèque de Chevilly-Larue, j’ai

été convié avec Gérard Mordillat pour une rencontre sur le thème générique des

« résistances ». J’attendais avec grand plaisir cet évènement

notamment parce que Gérard Mordillat me semble emblématique d’une vision importante

de la littérature du travail sur le monde ouvrier. Pour faire court (cours ?), le

monde ouvrier a représenté jusqu’au début des années 80 une part importante,

sinon exclusive de la vision littéraire du travail, placée dans l’héritage de Zola

dans l’esprit du public, et dont la littérature prolétarienne, initiée par Henry

Poulaille dans les années 30, constitue l’âge d’or. Or, au début des années

80, si quelques livres semblent encore aborder le thème de l’ouvrier et du travail

d’usine, comme Sortie d’usine de

François Bon ou L’Excès l’usine de

Leslie Kaplan, la question devient rapidement différente, notamment suite à la

désindustrialisation brutale qui touche

Gérard Mordillat, avec son dernier roman Rouge dans

la brume, termine ainsi un tryptique dédié au monde ouvrier, à la manière dont Dos

Passos avait donné avec USA une image de

l’Amérique des années 20 et 30. Autres éléments d’échanges très

intéressants récoltés à Chevilly Larue, c’est son rapport très étroit au peuple

et sa manière de se dégager de l’héritage imposé de Zola (les Goncourt et Zola

avaient peur du peuple, dit-il). Il replace également le contexte littéraire dans le

travail : dans Les Vivants et les morts,

lorsque le chef d’équipe, contre toute attente est également licencié, c’est

une scène de Shakespeare qu’il entrevoit (Je ne suis plus roi - Richard II ?).

La littérature du travail, dit-il en substance, possède en elle-même une part

suffisante de romanesque et il n’est pas besoin de considérer comme obligatoire un

regard sociologique basé sur des témoignages, ce que la plupart croient. C’est

également cet écueil qui prédomine dans la littérature actuelle du travail, sans doute

une conséquence des Sciences humaines qui semblent avoir pris le pouvoir ces dernières

décennies sur les questions de société à la place du romanesque ( les fameuses

« filles matricides » de la littérature, selon Michel Rio).

Bref, ce fut un bon moment. Mes remerciements vont également à Marie-France Daniel qui a

organisé cette rencontre et à Elsa Fayner qui l’a animé avec brio, et dont je

recommande le blog très bien informé, chroniques de l'humain en entreprise Voilà le travail.

(12/10/2011)

Autour de Franck, tout autour, rien autour, pas loin, plutôt près, Anne, robe rouge

devant le micro et le cube blanc qui lui sert de pupitre, les feuilles en suspension dans

sa main, le regard glissé (prêt ?) et ça commence. Pour qui n’a jamais

entendu une lecture d’Anne Savelli, la voix surprend, équilibre, hauteur, timbre,

les mots tombent pile, tout autour, rien autour, pas loin, plutôt près, juste placés,

s’assemblent, font sens, décrochent dans nos têtes les premières images. Seulement

ensuite la phrase s’allonge, une nage dans une eau claire et froide, un souffle

d’habituée, chaque mot qui se détache, brasse parfaite, crawl idéal, et nous, tout

autour, rien autour, pas loin, plutôt près, on la suit, l’œil au raz de

l’onde, délié de toute pesanteur, en suspension.

Vient mon tour de me jeter à l’eau : retenir son souffle, le saut dans le vide,

le contact avec la surface des mots, plutôt rugueux les mots, ça fait un drôle

d’effet, les dire, les voir comme un tas de cailloux en vrac. Très vite pourtant, on

en perçoit l’alignement, ce qui se construit à les prononcer à voix haute (faire

attention à ne pas laisser tomber les feuilles, à ne pas s’éloigner, ni coller le

micro). Alors, entasser, charrier, transporter, bientôt rouler des brouettes de syllabes,

bâtir des murs, fondations, le texte est long à dire, six ou sept minutes

d’affilée pour commencer (je construis une gare), je ne vois personne, je suis

seul : chantier interdit au public.

Mais le public et Anne à nouveau (je pose la brouette), à nouveau la nage, l’eau

claire, le texte qui parle de Franck, ballotté de vagues (avis de grand frais sur la mer

du Nord), Franck, Franck, Franck encore et toujours, avant, après, tout autour, rien

autour, pas loin, plutôt près.

Puis moi, puis elle, et ainsi de suite.

La lecture croisée de nos deux textes durera quarante cinq minutes. Pour Anne, extraits de Franck et un inédit (Douze façons de plus de parler de toi), pour moi

aussi un inédit (Avant Franck) écrit tout

exprès pour l’occasion. A la fin, on se regarde un peu étonné (mes brouettes

poussées en chemisette noire, sa nage en robe rouge). Quelques applaudissements suivent.

Ça s’appelle Autour de Franck (tout

autour, rien autour, pas loin, plutôt près), ça va sortir aussi chez Publie.net, textes et fichier son

inclus.

(28/09/2011)

Quinze pages par semaine, quinze kilomètres de course, ai-je écrit

il y a trois semaines. Ça tient à peu près, mieux pour la course que pour

l’écriture, mais je me heurte à cette sensation, souvent maintes fois ressenties du

trop plein de la vie qui fait que vous vous retrouvez dans ce retour rapide à la table

d’écriture avec la page précédente juste terminée, sans avoir eu le temps de

penser à une suite. S’ensuit parfois une sensation de décousu, de chapitres qui se

suivent avec des choix définitifs, choses racontées auxquelles je ne saurais renoncer,

simplement parce que c’est écrit et que je me fie à cet instinct qui

m’empêche de tout reconsidérer. Et d’ailleurs pour quels bénéfices ?

Qu’est-ce que la réécriture apporte ? C’est sans doute exagéré.

J’ai borné de jalons cette écriture au long court et j’ai mûrement réfléchi

aux options narratives, de style qui s’offraient à moi. Reste aussi au long des

insomnies, ce texte qui travaille. Je dors très bien mais chaque réveil sera

automatiquement occupé par le livre en préparation, c’est peut-être ma manière de

ne pas l’oublier et de mettre à profit le moindre interstice de ma vie au service de

ce qui est en cours. N’empêche que je retrouve au lendemain la page, non pas

blanche, souvent précédée de ce qui a été écrit avant et que cela provoque, non pas

un vertige, mais une attente que les mots qui vont suivre puissent s’insérer dans

une vision globale qui se construit, un sens qui se révèle au fur et à mesure. Bien

sûr, il y a des relectures, ce qui précède, des ajouts, des aboutissements déjà

devinés, des enchaînements, des engrenages, tout une mécanique de plume Alors quinze

pages par semaine, c’est vraiment être dans la hâte que ce qui s’écrive soit

terminé, non pas pour se débarrasser d’une tâche fastidieuse mais au contraire

pouvoir se glisser dans une vraie réflexion, comment ça s’intègre aux autres

textes, à ce qui est déjà paru, bref, savoir un peu plus où j’en suis.

(21/09/2011)

"Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la

création que ceux ouverts pas à pas, c'est-à-dire mot après mot, par le cheminement

même de l'écriture.

Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier il n'y a rien, sauf un magma

informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins accumulés, et un

vague -très vague- projet.

C'est seulement en écrivant que quelque chose se produit, dans tous les sens du terme. Ce

qu'il y a pour moi de fascinant, c'est que ce quelque chose est toujours infiniment plus

riche que ce que je me proposais de faire.

Il semble donc que la feuille blanche et l'écriture jouent un rôle au moins aussi

important que mes intentions, comme si la lenteur de l'acte matériel d'écrire était

nécessaire pour que les images aient le temps de venir s'amasser (cependant, parfois,

celles-ci arrivent plus vite, et je suis obligé de m'interrompre pour les noter

rapidement en marge). Ou peut-être ai-je besoin de voir les mots, comme épinglés,

présents, et dans l'impossibilité de m'échapper ?…

Pourtant ce ne sont pas des matériaux existant en soi comme les pierres d'un mur, une

tache de couleur -qui ne renvoie qu'à elle-même-, ou du bronze -que l'on peut toucher.

Eux, d'une manière ou d'une autre, ils renvoient toujours à des choses. Mais peut-être

le rôle créateur qu'ils jouent tient-il justement à ce pluriel.

Si aucune goutte de sang n'est jamais tombée de la déchirure d'une page où est décrit

le corps d'un personnage, si celle où est raconté un incendie n'a jamais brûlé

personne, si le mot sang n'est pas du sang si le mot feu n'est pas le feu, si la

description est impuissante à reproduire les choses et dit toujours d'autres objets que

les objets que nous percevons autour de nous, les mots possèdent par contre ce prodigieux

pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars.

Parce que ce qui est souvent sans rapports immédiats dans le temps des horloges ou

l'espace mesurable peut se trouver rassemblé et ordonné au sein du langage dans une

étroite contiguïté. Une épingle, un cortège, une ligne de bus, un complot, un clown,

un État, un chapitre n'ont que (c'est à dire ont) ceci de commun : une tête. L'un

après l'autre les mots éclatent comme autant de chandelles romaines, déployant leurs

gerbes dans toutes les directions. Ils sont autant de carrefours où plusieurs routent

s'entrecroisent. Et si plutôt que de vouloir contenir, domestiquer chacune de ces

explosions, ou traverser rapidement ces carrefours en ayant déjà décidé du chemin à

suivre, on s'arrête et on examine ce qui apparaît à leur lueur dans les perspectives

ouvertes, des ensembles insoupçonnés de résonance d'échos révèlent.

Chaque mot en suscite (ou en commande) plusieurs autres, non seulement par la force des

images qu'il attire à lui comme un aimant, mais parfois aussi par sa seule morphologie,

de simples assonances qui, de même que les nécessités formelles de la syntaxe, du

rythme et de la composition, se révèlent souvent aussi fécondes que ses multiples

significations.

C'est ainsi qu'ont été écrits La route des Flandres, Le Palace, plus encore Histoire et

plus encore (il faut du temps pour se débarrasser peu à peu des mauvaises habitudes

inculquées) les pages que voici, nées du seul désir de « bricoler » quelque chose à

partir de certaines peintures que j'aime. Textes qui, tous, se sont faits d'une façon

absolument imprévue de moi au départ, les quelques images initiales s'étant en cours de

route, précisées et augmentés de toutes celles que l'écriture et les nécessités de

la construction leur ont adjointes.

Et voici que ce sentier ouvert par Orion aveugle me semble maintenant devoir se continuer

quelque part. Parce qu'il est bien différent du chemin que suit habituellement le

romancier et qui, partant d'un « commencement » aboutit à une « fin ». Le mien il

tourne et retourne sur lui-même, comme peut le faire un voyageur égaré dans une forêt,

revenant sur ses pas, repartant, trompé (ou guidé ?) Par la ressemblance de certains

lieux pourtant différent et qu'il croit reconnaître, ou, au contraire, les différents

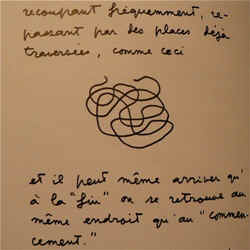

aspects du même lieu, son trajet se recoupant fréquemment, repassant par des places

déjà traversées, comme ceci

et il peut même arriver qu'à la « fin » on se retrouve au

même endroit qu'au « commencement. »

Aussi ne peut-il avoir d'autres termes que l'épuisement du voyageur explorant ce paysage

inépuisable. À ce moment se sera peut-être fait ce que j'appelle un roman (puisque,

comme tous les romans, c'est une fiction mettant en scène des personnages entraînés

dans une action), roman qui cependant ne racontera pas l'histoire exemplaire de quelque

héros ou héroïne, mais cette tout autre histoire qu'est l'aventure singulière du

narrateur qui ne cesse de chercher, découvrant à tâtons le monde dans et par

l'écriture. "

(Préface à « Orion aveugle » de Claude Simon (1970). Repris dans

l’édition Pléiade, pages 1181 à 1183)

(14/09/2011)

Quinze par semaine, ce n’est pas une performance culinaire ou

fantasmagorique, juste une résolution de rentrée : pour terminer le texte en cours,

au nom de code ID, il faudrait que je puisse

écrire l’équivalent-roman de quinze pages par semaine. L’équivalent-roman est

une mesure qui me permet d’imaginer ce que représentent les caractères numériques

et fuyants que j’aligne sur mon ordinateur en pages de vrai roman papier (compter en

moyenne à peu près 1000 caractères (espaces compris) pour 1 page

d’équivalent-roman). Donc, pour bien faire, c’est quinze mille signes que je

dois aligner par semaine, soit trois mille par jour d’écriture, ça semble faisable,

ça correspond généralement une séance d’écriture de une à deux heures.

Au-delà, on devient improductif et en-deçà, la page d’écriture s’apparente

à un simple paragraphe au goût de trop peu. Bref, au-delà, c’est être trop

gourmand et digérer lourdement, en-deçà, c’est rester sur sa faim au risque de

grignoter quelques phrases boulimiques et désordonnées. Ce programme de quinze pages par

semaine devrait me permettre de boucler le premier jet (comme on dit) vers la mi-novembre.

Allez ! Je me fixe la gageure de terminer pour le 11 novembre, on verra bien…

Quinze par semaine, c’est aussi la régularité que j’essaie d’avoir à la

course à pied, deux séances par semaines et quinze kilomètres, pour l’instant,

déjà presque six cents kilomètres depuis le début de l’année : ça tient.

Ces deux objectifs de quinze par semaine, pages ou kilomètres, ont bien des points commun

d’ailleurs. Le souffle bien-sûr et bien des auteurs ont déjà fait le

rapprochement, d’Haruki Murakami à Jean Echenoz (voir en Notes

de lecture, il y a juste un an), mais aussi cette imprévisibilité, ne jamais savoir

comment ça va se passer, est-ce qu’on va traîner les pieds, courir comme un elfe,

tapoter d’un doigt léger sur le clavier ou plus lourdement, façon rapport de police

sur une antique machine à écrire. Écrire, comme la course à pied, c’est ne jamais

savoir ce qu’il y a devant, ce que cache le virage, c’est y aller au jugé, un

peu au pif, mais en revanche, si on s’arrête pour marcher un peu, pour reprendre son

souffle, on refait rarement le chemin en arrière, c’est du passé déjà, du

définitif, tout comme les choix et les options de l’écriture. Ce qui ne veut pas

dire qu’on n’hésite pas, qu’on ne cherche pas à parfaire le chemin ou la

course. Le plus plaisant, c’est de trouver après coup des explications à ce que

l’on sentait confusément en soi, non pas une justification, non pas une glose, une

paraphrase de la pensée, s’enferrer dans le piège de l’intention (qui bien

souvent est un postulat a priori) mais trouver

un éclaircissement, quelque chose qui fait avancer – allez, osons le mot !

– l’œuvre. C’est un état presque physique, d’ailleurs carrément

corporel, organique et c’est sans doute cette sensation de réflexe qui m’attire

à la fois dans la course et l’écriture. Quinze par jour : tenir bon !

(07/09/2011)

Il y a un an tout juste, c’était la parution de Retour aux mots sauvages. J’ignorais en ce

tout début de rentrée les sélections à venir du Goncourt, toute cette agitation qui

remplirait mes week-ends, temps libres et autres rendez-vous, agitation qui, finalement,

perdure encore et combien cela me paraît un peu surfait aujourd’hui. Bref,

j’aimerais passer à autre chose. En même temps, j’accepte volontiers et avec

plaisir tout ce qui dépasse la simple histoire de Retour

aux mots sauvages, ce qui la relie au monde et l’agenda de rentrée 2011 se

remplit déjà.

Mais il y a un an tout juste et l’un des meilleurs souvenirs demeure cette première

intervention radiophonique, c’était le 27 août à France Inter, un vendredi, et

Bruno Durvic, me semble-t-il, terminait l’animation d’été de ces matinales, le

lundi serait la vraie rentrée parisienne pour beaucoup. Ce vendredi donc gardait un air

de vacances. Il faisait très beau, j’étais revenu de Sicile une semaine auparavant

(comme en ce moment), un taxi m’avait déposé vers la maison de la radio et, le peu

de circulation aidant, je m’étais retrouvé avec plus d’une heure

d’avance, de quoi tourner plusieurs fois autour du grand bâtiment circulaire, de

repérer dans une rue voisine celui de France Inter, d’aller à

Finalement, je ne sais pas pourquoi ce souvenir est l’un des plus beaux de cette

rentrée littéraire de RMS. Il y avait cette

fraîcheur de retour de vacances, cette nouveauté du livre, quelque chose à la fois

d’excitant et de revigorant. Et un an après ? Bien sûr, chaque année est

différente, il y a la vie qui se charge de proposer des imprévus et Dieu sait si cette

année 2011 aura été bousculée. Reste qu’en ce moment j’écris, ce n’est

jamais facile, toujours chancelant, et que seul cet objectif doit compter pour cet

automne. Histoire peut-être de recommencer bientôt une rentrée, sait-on jamais ?

(31/08/2011)

Il y a, dans la superbe édition Pléiade de Milan Kundera que

j’ai reçue pour mon anniversaire, une interview recensée sous le titre

« L’Art du roman », où Milan Kundera explique ce que pour lui est le

roman, de façon curieuse d’abord parce qu’il s’en explique par la

négation : « en tous cas, ce ne sont pas des romans psychologique »

dit-il en substance. Soit. En réalité, que l’on puisse se prévaloir d’une

théorie sur le roman m’a toujours paru suspect (peut-être cela participe de la

même suspicion qu’éprouvait Nathalie Sarraute dans L’Ère du soupçon). Le choix d’écrire

un roman est déjà une imposture en soi, faite à la réalité. Donc décider que ce

qu’est ou ce que n’est pas le roman se réduit à la propre perception de ce qui

est admissible pour soi dans le roman. Pour Milan Kundera, il n’est pas admissible

(pour sa propre perception s’entend) que le roman soit psychologique. Mais c’est

un détail qui varie selon la propre sensibilité d’écrivain. Si je recense ce qui

est ou non admissible pour moi dans le roman, je me heurte à une question presque sans

fond. Le choix du roman d’abord, car j’ai tendance à m’en méfier et il me

faut un maquillage subtil pour me permettre d’endosser le rôle du romancier. Par

exemple, si RMS est bien un roman, une

invention, je me sers toutefois d’une réalité que j’estime être un des rares

écrivains à bien connaître (le monde des téléopérateurs) pour légitimer un récit

et me sentir dans une posture de romancier « acceptable ». Pourtant, je sais

bien que le roman m’attire pour les raisons classiques (devenues inavouables depuis

le nouveau roman ?) : l’invention du monde, le pouvoir de choisir une

réalité, la création lâchée de toute bride. C’est un moteur extrêmement

puissant et jouissif, et je pense que tous ceux qui écrivent connaissent cette tentation.

Choisir, créer, inventer donc. On croirait presque un slogan politique, une trilogie

quasi-libérale et c’est peut-être pour rendre acceptable ce qui n’est jamais

qu’un vil esprit de pouvoir sur une réalité, donc sur les autres, que nous avons

besoin de nous défendre face aux élans encore si vivaces du roman colonisateur. Pour ma

part, cette résistance s’exprime à travers ma réticence à nommer les personnages

(en quelque sorte, j’ai toujours trouvé stupide pour le romancier le choix

d’appeler untel de ces personnages, Gérard ou Hélène). Or, quelle ne fut pas

ma surprise en relisant ID, manuscrit en cours,

d’y trouver un prénom qu’un personnage, certes secondaire, laisse échapper

lors d’une répartie, et ceci sans qu’il m’est semblé que ce prénom ait

fait l’objet de tractation dans mon inconscient, il est simplement apparu dans une

réplique, et ceci, d’une manière définitive. Et c’est peut-être cette

irrévocabilité qui me fascine dans le roman. Que j’ai ainsi choisi ce prénom, ou

choisi, également dans ID, de faire habiter un

des personnages principaux dans une ville de Bourgogne, me paraît un choix péremptoire,

définitif qu’on ne pourrait remettre en question et même pas moi. C’est

écrit, ça s’est fait, ça a été décidé ainsi par une force occulte, ça ne peut

être remis en question. Et savoir que celui qui l’a décidé est doué de ce pouvoir

– un dieu puissant qui me ressemblerait, logé dans ma tête mais qui ne serait pas

moi – me fascine au plus haut point. C’est sans doute à travers ces choix

définitifs que je ressens le plus le pouvoir d’invention, le pouvoir du romancier,

l’extrapolation de ses propres rêves au-delà du cerveau.

(24/08/2011)

« Étonnant

que je puisse oublier, que j'oublie si facilement et à chaque fois pour longtemps, le

principe à partir duquel seulement on peut écrire des œuvres intéressantes et les

écrire bien. Sans doute, c'est que je n'ai jamais su me le définir clairement, enfin

d'une manière représentative ou mémorable.

De temps à autre il se produit dans mon esprit, non pas il est vrai comme un axiome ou

une maxime : c'est comme un jour ensoleillé après mille jours sombres, ou plutôt (car

il tient moins de la nature que de l'artifice, et plus exactement encore d'un progrès de

l'artifice) comme la lumière d'une ampoule électrique tout à coup dans une maison

jusqu'alors éclairée au pétrole... Mais le lendemain on aurait oublié que

l'électricité vient d'être installée, et l'on recommencerait à grand-peine à garnir

des lampes, à changer des mèches, à se brûler les doigts aux verres, et à être mal

éclairé...

"Il faut d'abord se décider en faveur de son propre esprit et de son propre

goût. Il faut ensuite prendre le temps, et le courage, d'exprimer toute sa pensée à

propos du sujet choisi (et non pas seulement retenir les expressions qui vous

paraissent brillantes ou caractéristiques). Il faut enfin tout dire simplement, en

se fixant pour but non les charmes, mais la conviction." »

Francis Ponge, Mémorandum, Proêmes.

(27/07/2011)

Bon

qu’à ça, avait maugréé le génial Beckett lorsqu’on lui avait demandé

pourquoi il écrivait. Et c’est vrai que c’est un grand mystère que ces élans

de plume ou de clavier, les raccourcis d’une pensée vers les doigts, l’abrégé

d’un neurone dévolu à cette mécanique. Inspiration,

expiration. Expiation, pénitence et rédemption. Finalement c’est très

compliqué cet aboutissement d’écriture, on comprend qu’il n’y ait pas

d’explication rationnelle et quand bien même on la percevrait, ce serait comme un

mirage, un soudain éclaircissement vite obscurci, une exhibition honteuse vite cachée.

Dans la litanie des pourquoi et des comment, il y a le surgissement soudain, comme ce

vendredi faste par exemple qui m’étonnait la semaine dernière dans cette même

rubrique. Et comme ces textes lancés aux noms de code N et ID,

et comment tout ça tient. Pas grand-chose finalement : une vingtaine pages format

roman pour ID, moins de dix pour N, mais ce qui m’étonne bien plus, c’est

comment ils se bâtissent l’un l’autre en parallèle. Que je sois capable

d’aligner un paragraphe dans un des textes et l’instant d’après de

continuer avec le même enthousiasme l’autre. Étrange dédoublement, drôle de

schizophrénie (mais je n’en suis pas à une près…) et puis plus rien d’un

seul coup pendant quelques jours ni sur un texte, ni sur l’autre, juste la sensation

souterraine qu’ils continuent leur lent travail de stalactites à l’intérieur

du crâne et l’espoir que la lumière du jour puisse encore se faire de temps à

autre jusqu’à devenir plus régulière et pouvoir sentir le fourmillement du texte

qui avance, puis dépasse la moitié et s’achemine vers la fin.

(20/07/2011)

C’est

juste une journée, mais une vraie journée sans rien, qui commence un matin et qui se

termine le soir, avec, entre les deux, de longues heures d’écriture, comme une

libération, un apaisement, la délivrance de ce qui c’était accumulé dans les

espaces impossibles du travail, sur les trajets d’autoroutes, dans les occupations

familiales et domestiques (voir en étonnements), toute cette bousculade finalement

solitaire où l’esprit échafaude de vagues pensées, des intentions

d’écritures, des projets incertains remis à plus tard, tout un côté qui paraît

alors tellement inopportun, inconcevable dans cette vie faite de mille contraintes

professionnelles, personnelles à un tel point que m’apparaît parfois comme une

fable irréelle, une sorte de rêve que j’aurais eue, toute cette agitation de

l’automne dernier lorsque RMS s’était

retrouvé par hasard sur les listes du Goncourt. Bien sûr, il y a ces parenthèses,

rencontres, salons, librairies médiathèques, invitations diverses où cette autre

existence revient. Et même ces Feuilles de route, tenues le plus régulièrement possible

afin de ne jamais oublier ce qui constitue finalement cette vraie raison d’être et

qui disparaît parfois sous l’écume. Il y a eu aussi cette journée passée à Paris

en juin, tellement tendue, un jour de congé posé exprès pour, et comment j’avais

couru pour rencontrer tous ceux que je devais voir pour divers projets ou même sans

motif, comme faire un signe à mon éditrice, simplement pour marquer ce temps sans

écriture, discuter, discuter toujours, sentir le fourmillement, tout ce qui remue encore.

Et vient cette journée, un vendredi d’apaisement et ses longues heures à aligner

des mots. Reste à ce que tout cela prenne corps. Des idées oui, justement choisissons

des noms de codes : ID pour ce texte qui me taraude depuis quelques mois et

que j’ai démarré (est-ce que ça tiendra ?). Et N, apparu

soudainement dans ce jour faste, seul point vraiment réel et fini puisqu’il a donné

quelques jours plus tard une nouvelle que j’avais promis à une revue et dont je

voyais l’échéance se profiler sans rien. Et JDV qu’il faudra

peut-être finir aussi par la même occasion, ce serait le moment. Est-ce que tout cela

pourra résister au-delà de l’engloutissement ? Car déjà la vie à repris ses

vagues et ses marées, il faudra bien tenir la barre derrière le simple apaisement

d’un jour.

(13/07/2011)

« Cherchez en

vous-mêmes. Explorez la raison qui vous commande d'écrire; examinez si elle plonge ses

racines au plus profond de votre cœur; faites-vous cet aveu : devriez-vous mourir

s'il vous était interdit d'écrire. Ceci surtout : demandez-vous à l'heure la plus

silencieuse de votre nuit; me faut-il écrire ? Creusez en vous-mêmes à la recherche

d'une réponse profonde. Et si celle-ci devait être affirmative, s'il vous était donné

d'aller à la rencontre de cette grave question avec un fort et simple "il le

faut", alors bâtissez votre vie selon cette nécessité; votre vie, jusqu'en son

heure la plus indifférente et la plus infime, doit être le signe et le témoignage de

cette impulsion. Puis vous vous approcherez de la nature. Puis vous essayerez, comme un

premier homme, de dire ce que vous voyez et vivez, aimez et perdez. N'écrivez pas de

poèmes d'amour; évitez d'abord les formes qui sont trop courantes et trop habituelles :

ce sont les plus difficiles, car il faut la force de la maturité pour donner, là où de

bonnes et parfois brillantes traditions se présentent en foule, ce qui vous est propre.

Laissez-donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien; décrivez

vos tristesses et vos désirs, les pensées fugaces et la foi en quelque beauté.

Décrivez tout cela avec une sincérité profonde, paisible et humble, et utilisez, pour

vous exprimer, les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de

votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas; accusez-vous

vous-même, dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour appeler à vous ses

richesses; car pour celui qui crée il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et

indifférent. Et fussiez-vous même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir

à vos sens aucune des rumeurs du monde, n'auriez-vous pas alors toujours votre enfance,

cette délicieuse et royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez vers elle votre

attention. Cherchez à faire resurgir les sensations englouties de ce vaste passé; votre

personnalité s'affirmera, votre solitude s'étendra pour devenir une demeure de douce

lumière, loin de laquelle passera le bruit des autres. »

Rainer Maria RILKE Lettres à un jeune poète (traduction Marc de Launay)

(07/07/2011)

J’étais invité à la Médiathèque de Saint-Etienne la semaine

dernière, dans le cadre d’un cycle sur l’écriture et l’entreprise. A

Saint-Etienne, berceau de Manufrance, le thème est forcément important, tant cette ville

reste marquée par une culture ouvrière, de même que sa voisine de région, Clermont

Ferrand, l’est également avec Michelin. Or, Saint-Etienne, me semble-t-il souffre de

sa trop grande proximité avec Lyon. Autant, Lyon conserve sa suprématie bourgeoise en

héritage des soyeux, autant les stéphanois sont relégués au delà de la vallée du

Rhône dans une infériorité populaire. Sans doute doit-il rester de la part des lyonnais

envers les stéphanois l’idée d’une suprématie : c’est Lyon qui

décide et fournit le travail. Les habitants de Saint-Etienne prennent leur revanche

ailleurs, au foot par exemple comme dans bien des configurations de territoires (et pas

seulement françaises, Liverpool et Manchester participent du même mouvement). La ville

de Saint-Etienne semble ainsi marquée du sortilège du commun : de belles

réalisations architecturales voisinent avec des immeubles à l’abandon, les

quartiers populaires enserrent des hôtels particuliers, des rues étroites tissent un

réseau de promiscuité sans chichis. Ainsi la Médiathèque, dans laquelle je me rends,

vaste immeuble moderne au milieu d’un espace subitement ouvert alors que le trajet

pour y venir m’a fait passer dans un dédale de sens interdit et de feux tricolores

mal coordonnés. Merci à Daniela Diblasi pour son accueil chaleureux et à Yann Nicol

pour avoir animé cette rencontre avec un très grand professionalisme.

Bibliothèques toujours, mais cette fois-ci, ce sont celles de Seine-Saint-Denis et le but

est d’organiser la saison 2012 du festival Hors limite. J’interviens avec

Jean-Pierre Ostende qui partage avec moi le thème du roman et de l’entreprise (voir

en note de lecture Et voraces ils couraient dans la

nuit). La médiathèque de Noisy-le-Sec qui nous reçoit n’échappe pas au même

air de famille que celle de Saint-Etienne : ensemble moderne et spacieux, règne du

béton et toit tout en courbe pour celle de Noisy-le-Sec. Drôle d’imaginer comment

on pourrait se représenter autrement un esprit populaire qu’à travers ces

réalisations que n’aurait pas désavouées Oscar Niemeyer, créateur de Brasilia et

de l’immeuble du Parti Communiste à Paris, 103 printemps paraît-il cette année,

Oscar, pas le Parti.

Deux rencontres donc dans des médiathèques, aussi ressemblantes mais également aussi

différentes l’une de l’autre dans leurs fonctionnements. A Saint-Etienne, la

politique culturelle semble beaucoup plus évasive, plus au coup par coup qu’en

Seine-Saint-Denis, mais ce n’est pas du tout la même taille de bassin de population.

Le réseau des bibliothèques du 93 est ainsi autrement structuré. Ceci dit, je m’y

suis senti moins à l’aise, non pas par esprit de province, mais simplement décalé

parce que j’exerce un métier à côté et j’avais ainsi l’impression

d’entrer dans un lieu où beaucoup se connaissent à force d’activités

culturelles, tutoiements, évocations de projets communs, tout ce qui foisonne, animations

et autres rencontres et qui me semble être le gros du travail de qui choisit de se vouer

entièrement au métier d’écrivain, ce qui finalement est assez paradoxal avec le

retrait et la réflexion qu’impose l’écriture. Mais l'inspiration ne se

nourrit-elle pas de tels échanges ?

(24/06/2011)

Ce serait si

peu à faire : juste aboutir quelque chose, écrire une histoire. RMS,

c’était il y a seize mois et depuis pas grand chose, rien de fini, un nombre

incalculable de débuts, des bouts, des impasses, des chapitres vite écrits, vite

abandonnés, avec cette lassitude à ne rien considérer. Hier encore (lundi de Pentecôte

et le chiffre treize pour porter bonheur à l'écriture), cet élan qui dure plusieurs

heures et que la nuit remet en question. Et le matin, d’autres débuts,

commencements, départs, essors, sujets, idées, motifs qui reviennent, inapaisables, que

choisir ? J’écris cela (si peu) pour me souvenir de cette semaine où tout se

mélange, la vie, l’écriture, les sentiments et, au-dessus, cette inaltérable

impression d’exister.

(15/06/2011)

« Le

piano commença à jouer. La lumière s’éteignit. Suzanne se sentit désormais

invisible, invincible et se mit à pleurer de bonheur. C’était l’oasis, la

salle noire de l’après-midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et

démocratique, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus consolante que toutes les

vraies nuits, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, plus généreuse, plus

dispensatrice de bienfaits que toutes les institutions de charité et toutes les églises,

la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs, et

où se lave toute la jeunesse de l’affreuse crasse d’adolescence. » (Un barrage contre le pacifique, de Marguerite Duras - p. 162, éd France Loisirs)

C’est exactement cela, ces sensations de spectateur émerveillé, que

j’aimerais rechercher, éprouver en écrivant, en lisant : l’oasis, la salle

noire, la nuit des solitaires, artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire

du cinéma (ou des livres) plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit choisie,

offerte à tous plus généreuse : se le fixer en ligne de conduite, point

d’horizon, recherche de bonheur.

(08/06/2011)

J'ai eu

quelques jours de congés pour finir le mois. je pensais avec naïveté écrire tous les

jours, m'atteler à ma thèse, démarrer un nouveau roman, enfin, tout ce qu'on se dit

lorsqu'on dispose d'une plage de jours de la sorte. En réalité, je n'aurais pas fait

grand chose qui puisse me relier à l'écriture dans son geste. J'ai en ce moment peu de

courage et d'inspiration. J'exagère sans doute car la rencontre à Strasbourg à la

Librairie Quai des brumes relevait justement entre autres de cette thèse sur la

littérature du travail. En effet, Sébastien, le libraire est à l'origine de l'excellent

dossier des librairies Initiales sur Écrire

le travail et auquel j'ai participé avec un grand intérêt. J'ai écrit un

article sur RMS qui, à l'époque du bouclage de ce dossier, il y a presque un an,

n'était toujours pas sorti. J'ai aussi eu la joie de mener un entretien avec Élisabeth

Filhol, l'auteur de La Centrale (note

de lecture du 28/05/2010). Ce n'est pas rien. Des contacts se nouent et merci à

Corinne et Roselyne, universitaires passionnées, pour les échanges si sympathiques de

mercredi dernier. Mais en attendant, je n'écris pas ou si peu, ou de façon si

désordonnée, désorientée. J'ai repris le manuscrit de JdV (note d'écriture du 06/02/2009) : ça a duré deux jours. En

réalité, je ne sais pas sur quoi écrire et cela tétanise toutes mes velléités de

narration, hormis ces rubriques de Feuilles de route. Et c'est sans doute ces

écritures minimes qui me permettent de garder l'entraînement comme un sportif, de ne pas

perdre complètement le souffle. Ah si, j'oubliais une rédaction importante qui m'a tenu

toute une soirée : la déclaration d'impôts.

(01/06/2011)

Paris,

capitale des arts, des lettres, la ville qui bouge sans cesse : j’ai toujours en

moi cette image, cliché de provincial qu’on pourrait croire trop attiré par les

lumières, mais demeure intacte

l’impression d’aventure que j’ai eue adolescent en débarquant à la gare

de l’Est. Aussi le plaisir que j’ai à renouveler de temps en temps ces voyages

m’est très cher. S’y est ajouté depuis quelques temps la joie de partager ces

débarquements impromptus. Par exemple, je donne rendez-vous au Virgin de la gare, on

enchaîne vers une terrasse « mi-ombre

mi-soleil » comme dit Pierre

à Anne qui arrivera

en retard. Lieux mythiques, lieux de passage, Paris la ville où l’on court tout le

temps, et moi qui débarque, la tête encore dans la quiétude des villages Il faut cent

ans à la rue principale de Saint-Broingt-le-Bois (voir en étonnements) pour regarder

passer la foule d’une seule journée de la gare de l’Est. Horloge de clocher

contre l’horloge des pas-perdus, est-ce que le décor influence la vie ? Est-ce

le contraire ? Comment sommes-nous enchâssés dedans ? L’expression foncer

dans le décor est ici appropriée. Mais plus le temps de penser à ces questions qui nous

taraudent (et qui sont de véritables préoccupations d’écriture), je cours pour

attraper le train pour Chelles où je participe à un débat littéraire. J’ai vécu

un peu plus au Nord, il y a trente ans et je passais en voiture par Chelles pour rejoindre

cette banlieue Est. A peine débarqué de la gare, il me semble me souvenir d’une

sorte d’identité confuse. La manière de marcher sans regarder l’autre, la

manière d’être ici habitué, l’impression de passants qui savent toujours où

ils vont. La bibliothèque est au fond d’une grande avenue. Elle est au centre de

petits immeubles et j’aime cette proximité. Je retrouve Jean-Pierre Levaray, auteur

de livres aux tires décapants, Putain d’usine et Tue ton patron et

Sophie Stern, qui vient de publier un recueil de nouvelles intimistes concernant des

cadres d’entreprise Femmes tortues, hommes crocodiles (voir en Notes de

lecture). Le débat s’inscrit dans un cycle « autour du travail »

avec spectacle, rencontres philo…etc. Animée avec intelligence et passion par

Hélène Sagnet, les échanges croisés sont nombreux entre nous tous et sans aucun temps

mort pendant deux heures. Évidemment, j’en retire matière pour ma thèse en cours

sur la littérature du travail. Je suis par exemple conforté sur la différence de

perception qui existe entre l’auteur et le lecteur, ce dernier à l’impression

d’un univers beaucoup plus noir que la conscience qu’en possède l’auteur.

Ce qui montre bien que le travail apporte par définition, essence, habitude, un filtre

négatif au départ de toute représentation. Le statut des auteurs « issus de la

société civile » et non dévolus à un monde proche du livre est également une

constante dans le domaine de la littérature du travail.

Retour vers Paris, je suis reparti via la gare du Nord, autre lieu de passage, de souvenirs. Légère fatigue d’un soir d’été presque,

silencieux et heureux, pas pressé, ça me rappelait la fin d’une soirée remue.net, il y a

quelques années, c’était la fête de la musique, j’avais déambulé dans cet

incognito des villes et c’est peut-être juste cette liberté de capitale qui

s’inscrit dans nos lettres minuscules.

(25/05/2011)

J’ai

relu récemment Paysage et portrait en pied de poule, paru en 2004, à la faveur de

quelques exemplaires fournis dans un salon du livre. C’est étrange de relire son

propre livre. Plus drôle encore de le redécouvrir et finalement de le trouver pas si

mal. Ne voyez aucune fatuité dans ces propos. C’est l’un de ceux où je pense

avoir été le plus lyrique, le plus inventif quant au style. Paru deux ans après Composants,

on y retrouve sans doute encore l’influence de Claude Simon qui expliquait que «Le concret, c'est ce qui est intéressant, la

description d'objets, de paysages, de personnages ou d'actions ; en dehors, c'est du

n'importe quoi.». Pour Paysage et portrait en pied de poule, j’avais pris ces

recommandations au pied de la lettre mais allez décrire des champs dans la précision de

chacune des mottes de terre sans lasser le lecteur ! A bien y réfléchir, d'ailleurs, on

pourrait croire que cette obsession scripturale est à l'origine de l’insuccès de ce

livre. L'accélération du monde moderne permet des visions fugaces et précises, qu'une

lecture rapide doit retracer avec vivacité. Décrire, c'est alors marcher à contre

courant, s'enfoncer dans du mou. Pourtant, je suis persuadé que la description est

inévitable et doit être saisie dans toute sa complexité parce que justement c'est elle

qui explique le monde. En latin, le verbe describere possède quatre

sens : celui de transcrire (par exemple copier un livre), celui de tracer, de

dessiner, celui de raconter, d’exposer (de poser en dehors) et celui de délimiter ou

de déterminer. L’idée que je me fais de la description est également exhaustive,

elle inclut tous les angles de vue, le décor mais aussi les attitudes les dialogues. J'ai

toujours eu une réticence à séparer les dialogues du texte comme les conventions le

prévoient. Le retour à la ligne, le tiret me semble placer le dialogue en dehors du

contexte, alors qu'il y est étroitement relié. « Décrire » pourrait ainsi

avoir le sens de son anagramme « décrier » dans un sens trivial, celui de

« rabaisser dans sa réputation », c'est-à-dire de coller personnages et

décor sur un même plan.

(18/05/2011)

Le hasard du

calendrier (ou le printemps qui exacerbe les manifestations culturelles) a rempli mes

week-ends comme une baudruche. A peine le temps de revenir du Cap Vert et c’est Arras

le premier mai, son dixième salon du livre, brocante associée, très belle exposition

sur Frédéric H. Fajardie, temps magnifique dehors et nous, pauvres auteurs enfermés

dans l’ombre. Nous, c’est aussi Philippe Annocque, compagnon de résidence sur

Melico, grand plaisir de le rencontrer, on se donne rendez-vous à la fête des humains à

l’huma en septembre prochain. Après Arras, il faut repartir pour une semaine de

labeur : Châlons, Reims, Lille ou Amiens (voir en étonnements) avant

d’embrayer sur le week-end suivant qui commence dés vendredi 6 mai, 19h, pour une

lecture croisée avec Nathalie Kuperman. Nous nous croisons régulièrement avec Nathalie

depuis septembre dernier, parce que nos deux livres évoquent les difficultés du travail

(le sien : Nous étions des êtres vivants – note de lecture du 19/11/2010). Pour cette

lecture dans le cadre de Paris en toutes lettres, nous avions poussé

l’échange jusqu’à choisir et lire des extraits de nos livres, mais moi le sien

et elle le mien. Nous attendions ce moment avec impatience mais Nathalie a déclaré

forfait pour la bonne cause : lauréate du prix du printemps du roman, elle devait

recevoir cette récompense le même jour. C’est donc avec la comédienne Noémie

Landreau que j’ai effectué cette lecture sous une forme plus classique, j’ai lu

des extraits de RMS et Noémie a réalisé l’exploit de choisir et de lire avec

talent cinq extraits de Nous étions des êtres vivants. Cette première lecture au

104 m’a conforté dans cette direction que j’aimerais approfondir et

d’autres projets sont en cours. Le lendemain, départ matinal pour Arcachon et La

plage aux écrivains où j’étais impatient de retrouver Victor Cohen Hadria (Les

trois saisons de la rage, note de lecture de la semaine précédente). La plage aux

écrivains n’a d’intérêt que s’il fait beau et si la pluie nous a

accueilli le samedi, le dimanche en revanche n’avait pas caché le soleil dans sa

manche (c’est pour la rime). Je m’étais habillé comme un plagiste pour saluer

les parasols, les chaises longues et le beau temps avec bermuda et sandalettes, chemise

orange à motifs de zazou, vague ressemblance avec Magnum (sans la moustache et

(11/05/2011)

Aventures au Cap-Vert : c’était en 1996.

Cinq ans auparavant j’avais terminé ce premier manuscrit, Martin Martin, entamé à Toulouse à tout juste

vingt ans en 1978 sans trop savoir pourquoi. Je me souviens en revanche très bien de

l’état d’esprit qui avait présidé à l’achat d’un cahier pour

écrire : je venais d’entrer dans la vie active, j’avais raclé mes

économies de la Caisse d’épargne pour tenir le premier mois et, en attendant ma

première paie, l’idée de devenir écrivain m’avait semblé un débouché

naturel, un plus à l’indépendance

financière qui venait de s’installer. Aucune logique, aucun calcul, j’avais

écrit sans plan, juste lancé mes phrases, soixante-dix pages tout de même qui

s’étaient refermées très vite après ces quelques mois à Toulouse, on a beaucoup

de choses à construire à vingt ans à commencer par son propre roman de vie. Dix ans

plus tard, à la faveur d’un ordinateur tout neuf, l’idée saugrenue de recopier

le contenu de ce carnet au traitement de texte m’avait donné envie de continuer

l’histoire. Ça m’avait pris plus de deux ans et au total, treize ans pour un

premier bouquin, ma carrière d’écrivain s’annonçait difficile. Et c’est

dans l’idée de savoir si j’étais capable d’écrire vite que j’avais