|

Etonnements La

Réserve, Paysage et portrait en pied-de-poule 1937 Paris -

Guernica |

|

Notes d'écriture 2018

Service de Presse pour ST :

je retrouve avec plaisir Fayard, rue du Montparnasse. Plaisir de sonner à l’accueil,

de voir Dominique et Jean-François, de croiser Carole et Pauline (failli pleurer de rire

avec elle en évoquant ensemble nos périples à Morges en 2014 - voir Webcam du 10/09/2014)). Le Service de Presse, le

SP comme disent les pros, est un exercice fastidieux, autant le faire dans la bonne

humeur. Dominique m’a préparé une liste de journalistes divers et variés, à peu

près deux cents, auxquels je dois envoyer mon nouveau livre, agrémenté d’une

dédicace, que, généralement, je personnalise. Autant dire que l’écriture ne

chôme pas pendant trois à quatre heures. Pour ce faire, je suis reclus dans une petite

pièce à côté de l’open-space des attaché(e)s de presse, endroit dont la porte

reste ouverte et donne sur les casiers dévolus au courrier. Ainsi pas mal de monde passe

par ici et c’est plus sympathique.

Mais surtout, c’est l’occasion de découvrir le livre, tout juste

fabriqué : il est vraiment très beau avec un bandeau du plus bel effet, une belle

photo de moi (la photo est belle, elle est de Richard

Dumas ; l’image du type dessus m’indiffère même s’il a une vague

ressemblance avec celui que je croise dans le miroir de la salle de bain). J’ai

apporté un sac pour ramener mes propres exemplaires d’auteurs, mais le premier de la

pile que je touche devient mon exemplaire, c’est comme cela depuis mon premier livre,

vieux fétichisme… Bref je m’attelle au SP à un rythme d’enfer toute la

matinée et découvre dès les premières dédicaces que le titre long, s’il

présente un désavantage pour le retenir par cœur, est en revanche parfait pour

personnaliser celle-ci, car il sonne comme un début de phrase qui attend sa conclusion.

Ainsi Il se pourrait que je disparaisse sans trace

est complété au gré des exemplaires par « le plus tard possible »,

« mais pas avant que vous ayez parlé de mon livre » et autres

mentions loufoques. En début d’après-midi, Gaspard-Marie

Janvier vient me saluer, nous étions ensemble à la rentrée littéraire de septembre

2012 et avions obtenu tous deux notre nomination au Goncourt, lui pour Quel trésor ! et moi pour Ils désertent. Nous partageons à nouveau une

rentrée littéraire, cette fois-ci en janvier et échangeons nos livres. En route

maintenant pour de nouvelles aventures !

(17/12/2018)

J’ai

pris la mer. Je me suis éloigné, je n’ai plus la côte en vue, je suis au milieu

des vagues, ballotté, chahuté, en même temps excité et heureux, spectacle de la houle,

longs frémissements hauturiers : je suis banalement en train d’écrire, mais au

long cours. Au long cours veut dire une traversée lente, dix-huit mois d’écriture

à venir, opiniâtre, régulière (enfin j’espère). Pour l’instant, les vents

me sont favorables : vingt pages la semaine précédente, trente pour celle qui vient

de s’écouler. J’ai besoin de ce rythme, la traversée sera longue, mille pages

pourquoi pas ? Se jeter à l’eau donc, à tous les sens, le travail,

l’écriture, les recherches, tout ce qui préoccupe, mange les heures, le calcul

incessant de la trajectoire comme avec un sextant tendu vers les étoiles : un

plaisir. Frissons de la fiction aussi, de l’invention (cette matière impalpable

surgie de notre cerveau comme un rêve éveillé) et l’impression que les choix pris

sont irrémédiables, qu’on ne peut faire marche arrière, à peine corriger le cap

de quelques degrés. Reste alors l’illusion que la langue peut seule sauver le

texte : on se relit, on peaufine, on brique le pont du navire. Le livre en cours, au

long cours, m’absorbe comme un buvard et fixe des mots définitifs sur des

impressions vagues, mais des certitudes aussi vitales que le vent et l’eau.

(10/12/2018)

Dernière rencontre de l’année et fin du Beinstingel

world’tour comme aurait dit l’ami Delatour (qui visitera sans moi ce mercredi la maison du handball de Créteil où sont accrochées à demeure

quelques toiles et textes de Instant Handball : grande fierté), dernière rencontre,

donc, à Chartres pour fêter la fin de la résidence d’Anne Savelli avec l’ami

Pierre Cohen-Hadria. Nous attendions tous trois cette manifestation avec impatience :

se réunir ensemble n’est pas si courant et ça faisait longtemps. La rencontre a

lieu à l’Esperluette, la très belle librairie d’Olivier L’Hostis. Peu de

monde mais des échanges très intéressants sur la manière dont chacun d’entre nous

mélange numérique et publication traditionnelle. J’évoque FdR, bien sûr, Anne l’évolution récente de

son site devenu annesavelli.fr et Pierre, ses contributions

partagées, notamment sur Pendant le week-end. Côté publication, Anne

espère des nouvelles bientôt pour son magnifique roman sur Marilyn et ses photographes

(incompréhensible que personne ne se soit pas encore rué sur cette somme

inédite !) et Piero continue à commenter avec son style si particulier, à la fois

détaché et profond, les beaux clichés de Denis Pasquier : dernier livre paru Et alors, Venise ? Finalement, tout cela

représente pour nous trois un important travail. La soirée se termine dans des

sourires : voici nos vies…

(03/12/2018)

Ma vie littéraire

est étrange, où plutôt éclatée devrais-je dire. D’un côté, il y a les livres

parus à faire vivre dans une sorte de service après-vente comme Vie Prolongée d’Arthur Rimbaud dans les

librairies de Neufchâteau et Charleville, ou Retour

aux mots sauvages et Ils désertent

évoqués à Lyon et à Échirolles, de l’autre, la parution imminente de ST pour janvier, deux ans et demi après le

précédent, se précise chaque jour un peu plus et je commence déjà à prévoir des

rencontres.

En même temps, j’ai commencé depuis le 2 août dernier le projet Y, un récit important qui me trotte dans la tête

depuis longtemps. Ceci dit, les occupations de l’été, les vacances en Bolivie, les

diverses relectures nécessaires à la parution de ST

ne m’ont pas permis une écriture très régulière. Lorsque j’ai repris Y en rentrant de Bolivie, il végétait depuis fin

septembre. J’ai eu en effet jusqu’à présent l’impression d’un début

difficile et assez lent. J’ai cependant une idée assez précise de ce qui devrait

être une saga assez longue (500, 700 pages ?). Je sais où je vais et, ce qui me

rassure, j’entrevois quel est mon rôle en tant qu’auteur et quelle place je

dois occuper vis-à-vis de ce récit. Je m’aperçois au fur et à mesure de mes

parutions que cet aspect est l’un des plus important : savoir se situer en tant

qu’auteur dans le récit. Pour ST qui se

décompose en trois histoires entremêlées mais distinctes tout de même, je n’ai

pas trop su comment me positionner et c’est pourquoi j’ai eu un peu de mal à le

voir se diriger vers la publication, un peu comme si l’histoire m’avait lâchée

en route. Ceci dit, avec la réalité de la parution qui s’affirme, cette impression

s’estompe, heureusement !

Pour en revenir à Y, cette histoire me demande

beaucoup d’informations qui sont difficiles à recouper. Je dois constituer cette

partie documentaire sans vraiment savoir où chercher tant la collecte est éclatée dans

différents lieux et différentes langues (par exemple, pour Vie prolongée d’Arthur Rimbaud, fortement

argumenté, l’essentiel de mes recherches s’est concentré sur quelques livres,

certes épais, une bibliographie probablement d’environ dix mille pages mais facile

à cerner). J’ai donc l’impression d’une écriture qui avance lentement et

comme je prévois un gros livre, j’ai peur de ne pas avoir un rythme suffisant, même

si le temps imparti pour rédiger ce récit est encore long. En remuant toutes ces idées

dans le train qui me menait à Lyon, j’ai eu l’impression qu’il fallait

néanmoins que j’avance régulièrement, qu’il me fallait « accumuler les

signes, augmenter les phrases ». Ces deux réflexions me sont venues et je les ai

notées. En effet, l’histoire néanmoins se structure en « livres », un

peu comme Les Misérables de Hugo ou La Guerre et la Paix de Tolstoï. J’en suis

donc au « livre premier » et il me faut en effet délayer la vie romanesque

que je prête à un premier personnage. Les journées de Lyon et Échirolles, les hôtels

et les transports m’ont ainsi permis « d’accumuler les signes,

d’augmenter les phrases » à raison d’une vingtaine de pages

supplémentaires (en format roman). Je vais tâcher de respecter cette cadence

hebdomadaire, assez proche aussi des visées de course à pied que je me fixe (vingt

kilomètres par semaine). Allez, en route pour ces deux objectifs !

(26/11/2018)

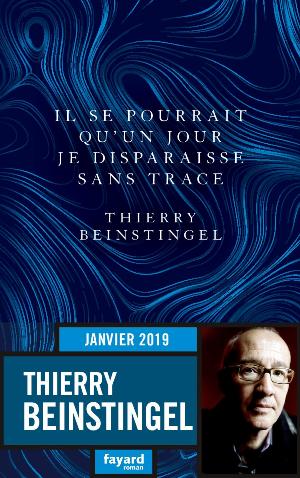

ST, bandeau et autres préparatifs : une semaine après le choix de la

couverture, ma maison d'édition me demande mon avis pour un bandeau amovible avec photo,

qui doublera mon nom. Cette option a été prise dès la rentrée littéraire

précédente, sans doute histoire de donner une plus grande lisibilité au rayon "

littérature générale " qui le mérite bien. Le cliché de mézigue est de Richard

Dumas, excellent photographe qui m'avait fasciné par sa manière de travailler uniquement

à l'argentique. Anecdote : alors qu'on échangeait sur la difficulté de trouver des

appareils de ce type, il m'avait raconté en avoir acheté un en Russie, très rustique,

qui avait consenti à ne livrer que douze photos sur une pellicule de 36 poses. Et

d'ajouter avec un sourire désarmant : " C'était forcément les meilleures ! ".

Il est donc temps de dévoiler la couverture :

(19/11/2018)

ST se précise. Il est temps, car la parution aura lieu dans deux

mois, pour la rentrée de janvier. J'ai corrigé les premières épreuves avant mon

départ et au retour voici les traditionnelles secondes et dernières épreuves avant le

fameux " bon à tirer " qui lancera la production du livre. Restait aussi à

finaliser la " couv. " comme on dit, l'illustration de couverture. J'ai toujours

aimé ce moment où d'une façon collégiale avec l'éditeur nous choisissons parmi les

différents projets. Le titre de ST qui commence a circuler parmi les sites en

ligne des libraires est long. Une fois n'est pas coutume, j'ai voulu essayer un titre

imagé, une phrase complète qui renseigne le lecteur (ou le fourvoie…). Bref (enfin

si l'on peut dire), ça s'appelle Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace

(quatorze syllabes, d'où le sigle ST, plus rapide pour nommer mon machin). C'est

une citation de Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique et il y

a forcément un rapport avec l'histoire. Ça fait aussi Marc Levy comme titre (ou Fred

Vargas). En fait, j'espère secrètement attirer par ce truchement quelques dix mille

lecteurs supplémentaires… Trêve de plaisanterie, avec un titre pareil,

l'illustration de couverture ne pouvait être qu'abstraite, histoire de ne pas ajouter à

la surenchère d'images provoquée par cette longue suite de mots. Nous avons donc choisi

une couverture " bleu pétrole " avec un entrelacs de vagues bitumeuses. Et

comme j'en ai déjà beaucoup dit, je la laisse encore un peu en suspens.

(12/11/2018)

J'ai été invité à la vallée aux loups. On pourrait croire à la dénomination à un

lieu reculé, situé en pleine campagne, il n'en est rien : la vallée aux loups est

située à 15 km de Paris, sur la ligne B du RER. Ce vaste parc agrémenté d'une demeure

bourgeoise a été une des maisons de Chateaubriand. En fait, pour moi, la vallée aux

loups a surtout été le siège de la clinique du docteur Le Savoureux. Ce psychiatre,

admirateur de Chateaubriand, avait acquis le domaine en 1914. Paul Léautaud s'y éteignit

en 1961, venu presque en voisin de Fontenay-aux-Roses.

La vallée aux loups, dénommée maison de Chateaubriand, est maintenant propriété des

Hauts-de-Seine et est proposée à la visite. On trouve ainsi en traversant les belles

pièces un musée consacré au poète, mais ce lieu doit surtout son charme au vaste parc

qui l'entoure, le préservant dans une tranquillité étonnante, si proche de la capitale.

Endroit propice à la méditation, à la réflexion, la maison accueille des colloques,

des expositions, des conférences, des animations consacrées à ce premier romantique

mais pas seulement. Anne Savelli y

réalise des ateliers d'écriture et c'est dans le cadre de sa résidence qu'elle a eu la

très bonne idée de m'inviter, histoire de confronter Rimbaud à son prédécesseur

illustre. Il a donc été question de Vie prolongée d'Arthur Rimbaud, qui vient de

paraître en poche. Mais avant d'aborder la discussion dans la très belle bibliothèque

de la maison, il y a eu la visite de la maison, du parc, la très bonne glace dégustée

en regardant les perruches voler d'arbre en arbre, le repas de midi avec Anne et Gilda à

Saint-Michel (Gilda que j'avais loupé au Sedan-Charleville, voir la note d'Étonnements

de la semaine précédente), toute une amitié joyeuse qui nous a réunis toute cette

journée. Avec Anne, nous nous connaissons en effet depuis longtemps, du temps de

Remue.net, 2ème AG, 2003 : dit comme cela ça fait un peu souvenir de campagne de Russie.

A savoir que nous nous sommes retrouvés par la suite et avons même écrit un livre en commun, Autour de Franck, en 2011. Autant dire

qu'Anne n'a eu aucune difficulté à animer la soirée, connaissant bien la genèse de

" mon " Rimbaud à travers les discussions fréquentes que nous avons eues, que

nous avons d'ailleurs toujours régulièrement, nos regards croisés sur l'élaboration de

nos textes (tandis que j'écrivais sur Arthur, Anne écrivait sur Marilyn, deux mythes

finalement assez semblables). Au final, il était évidement facile de transmettre au

public (peu nombreux) l'enthousiasme qui sied à nos échanges littéraires. Cette

première intervention d'automne était importante pour moi, même si je me sentais encore

un peu comme un touriste au sortir de l'été, il était essentiel de pouvoir renouer avec

ce genre d'échanges. Même avec l'habitude, il n'est jamais facile de présenter ce qu'on

écrit. En novembre, cinq autres rencontres sont notées dans mon agenda, et ST, le livre qui paraîtra en janvier prochain,

m'impose aussi de pouvoir en discuter facilement, à commencer par prononcer son titre

correctement, n'est-ce pas Anne ?

(19/12/2018)

Un numéro des Cahiers de l'Herne est consacré à Joyce Carol Oates

(nommons-là JCO comme elle s'appelle elle-même, c'est plus facile). Paru à peu près au

même moment que celui qui concernait Pierre Michon, évoqué dans cette même rubrique le

21 septembre dernier, il me paraît intéressant de comparer JCO donc à notre auteur

français. Beaucoup de choses les séparent. En premier lieu, l'activité débordante de

l'universitaire de Princeton et sa boulimie d'écriture n'ont rien à voir avec les

maigres opus fournis par Pierre Michon, sa vie en apparence retirée et contemplative.

Peut-être vient de là la manière dont les contributeurs du cahier réservé à Pierre

Michon ont presque tous insisté à le dépeindre comme un écrivain majeur, comme s'il

fallait se persuader qu'une œuvre maigre est autant digne d'intérêt qu'un nombre

fourni de publications. Ça en dit long sur notre vision persistante à confondre

quantité et qualité dans nos jugements (et surtout dans les chiffres de vente). Mais

plus crispant et typiquement français, est le syndrome du grantécrivain

évoqué déjà largement dans mon article consacré à Michon. Pour JCO et dans l'optique

américaine, la question ne se pose pas, l'écrivain ne semble pas comme chez nous devoir

son statut à une sorte de don surnaturel qui lui tomberait dessus et qui mériterait ad

vitam eternam l'admiration béate des lecteurs. En particulier pour JCO l'écriture

c'est beaucoup de boulot, ça s'enseigne (elle l'enseigne), les livres se succèdent et ne

sont pas tous des chefs d'œuvres, le suivant chassant le précédent. Tout cela on le

pressent en lisant les témoignages qui jalonnent le Cahier de l'Herne. On apprend par

exemple que les universitaires qui tentent d'étudier son œuvre sont rebutés par la

quantité faramineuse de manuscrits à dépouiller. On constate combien elle est capable

d'être présente pour ses amis en plus de ses multiples activités. Cela, on le savait

déjà : il suffit d'aller visiter son compte twitter pour s'apercevoir que JCO n'est pas

un écrivain reclus dans une tour d'ivoire (voir en particulier cette anecdote qui ne figure pas dans les Cahiers de l'Herne mais qui

en dit long sur les différences de vues USA et France à travers la rencontre loupée

entre Jeanne Moreau et JCO). Au final, le Cahier de l'Herne spécial JCO nous la rend plus

sympathique encore, plus ouverte et non pas enfermée dans une posture inutile d'écrivain

consacré telle que le cahier consacré à Michon nous le laisse entrevoir.

(12/10/2018)

La parution prochaine de ST en janvier bouscule le calendrier. Je

feins de m'en étonner, pourtant quoi de plus normal de prévoir déjà en octobre la

réunion des " repré. ", abréviation de représentants que les " pro.

" de ma maison d'édition laissent parfois échapper. Le représentant est à la

maison d'édition ce que l'ancêtre de mon roman Ils désertent est au papier

peint : tous deux sont des sortes de grossistes et travaillent avec d'autres

professionnels, qu'ils soient libraires ou revendeurs en tapisserie. Le rôle du "

repré. " est important : il vise à la bonne visibilité de ces livres, il annonce

les nouveautés. Pour Fayard, il y a beaucoup à faire, le catalogue est diversifié et la

littérature française occupe une place, certes méritable, mais pas exclusive de sa

production. C'est justement cette variété qui m'a toujours plu dans cette maison : ne

pas être exclusivement sur la sellette d'une collection exclusivement littéraire, mais

voisiner avec des essais politiques, sociaux, des documents historiques. Bref, me voici ce

mercredi confronté avec les " repré. " de la maison, une bonne trentaine

réunis dans un hôtel de Paris. Je repère des visages connus, ce n'est pas la première

fois que je me frotte à l'exercice. Comme d'habitude, j'ai bafouillé pendant quinze

minutes, j'ai essayé d'être vivant et de persuader, mais ce n'est jamais facile. Pour

autant, je serai " repré. ", je serais content qu'un auteur vienne m'expliquer

pourquoi il a conçu un livre, un roman, un essai. J'ai l'impression qu'on retient mieux

l'argumentaire qu'on va présenter aux libraires. Et puis, c'est l'occasion pour moi

d'entériner cette future parution : elle devient réelle, je l'explique, j'en suis très

heureux.

Autre motif de satisfaction, j'ai reçu les premières corrections concernant mon texte.

Elles sont importantes : on commence à travailler dans la cohérence du texte, on

déniche les lourdeurs, les répétitions, la concordance des temps, on débusque les

maladresses, les fautes. Je travaille ainsi sur une version du texte qui sera proche de ce

qu'on appelle les épreuves, donc qui donnent déjà l'aspect final du livre : celui-ci

dépassera comme je le pensais 300 pages. Je me suis ainsi glissé avec beaucoup de

plaisir dans ces premières corrections. J'ai toujours été sensible à l'aspect physique

d'un livre et tout ce qui peut m'en rapprocher est évidement bienvenu. Et puis c'est une

manière de me réapproprier le livre, d'en devenir son premier lecteur et dieu sait si

pour ST je me suis senti bizarrement loin jusqu'à présent. Nouveauté : pour ce

livre, je procède de deux manières : d'abord je valide et j'intègre les suggestions

dans le texte, puis, chose inédite, j'enregistre le chapitre à voix haute (j'ai ainsi

une version audio complète de mon livre). Il n'est pas rare que je débusque alors

d'autres corrections à apporter. En plus d'être le premier lecteur, je suis ainsi le

premier auditeur à écouter la voix de l'auteur qui est moi : quelle schizophrénie !

A noter que j'en ai profité pour repérer deux contrepèteries, évidemment

volontairement intégrées : c'est une manie, une sorte de porte-bonheur voulu par mon

esprit carabin. Chacun de mes romans en contient au moins une. Avis aux amateurs : pour ST,

elles figurent aux chapitres 32 et 34.

Au final, je suis très content que la réunion des " repré. " de mercredi ait

coïncidé avec cette série de premières corrections, d'abord je me suis aperçu que

j'arrivais à mieux en parler, ensuite certaines appréhensions que j'avais au sujet de

cette histoire emberlificotée se sont dissipées : le titre, que je jugeais trop long par

exemple passe bien, et l'histoire qualifiée de " magnifique " m'a fait

évidemment très plaisir.

(05/10/2018)

" Ils sont trois.

Elle enseigne l'allemand dans un lycée mais tente aussi d'inculquer des notions de

français à des migrants accueillis par une association humanitaire.

Lui a accepté le travail le plus étrange de sa vie : gardien d'une station de pompage

même plus en service et si isolée au milieu d'interminables champs de maïs que son

employeur a dû l'y faire déposer en hélicoptère.

La troisième, encore aux études, gagne sous le manteau un peu d'argent en rendant visite

à un garçon autiste que celle qui se présente comme sa mère cache aux services sociaux

dans un immeuble de la périphérie voué à une démolition prochaine.

Tous les trois vont faire, à des degrés divers, l'expérience de l'effacement, de la

perte des repères et des habitudes qui tiennent lieu le plus souvent d'identité. Mais si

c'était pour mieux découvrir ce que vivent d'autres gens, et notamment les plus faibles

? "

Voici l'argumentaire pour ST proposé par ma maison d'édition.

Je le trouve simple, efficace, allant droit au but. C'est drôle parce que la plupart du

temps, je ne sais pas évoquer l'histoire (l'intrigue ?) de mes propres livres. En

particulier pour ce dernier, je bredouille vaguement qu'il s'agit d'une histoire à trois

voix, et rapidement j'oblique vers le rapport avec Robinson et Vendredi, parce que mes

éternelles questionnements sur les îles désertes, l'impossibilité de découvrir des

terres vierges, notre instinct à vouloir toujours refaire ce que nous connaissons, notre

peur devant le trublion qui vient nous déranger, ont été à la base de ce livre. Mais

je confonds cette cuisine interne qui a mené au livre avec un résumé. Elle n'est pas la

préoccupation première du lecteur. Il veut savoir ce que ça raconte (à ce propos, le

titre d'un roman de la rentrée littéraire Ça raconte Sarah est un argumentaire à lui

tout seul…). Seulement, je suis persuadé qu'un auteur est probablement le moins apte

à décrire son livre parce que bien des réticences l'empêche de le formuler. Le mot

" migrants ", par exemple, il est vrai que pas mal de migrants traversent cette

histoire, ce ne sont des personnages principaux, ils se fondent dans le paysage comme

actuellement, mais en même temps ça m'importune de réduire cette histoire à ce thème

actuel qui traverse la littérature française, mais il y aurait beaucoup à dire sur ma

réticence, sur ce thème aussi, pourquoi est-il si émergent ? (dans une future note

d'écriture ?). En même temps de voir étalé ainsi le résumé me place devant le fait

accompli : c'est bien un roman que j'ai fait. Ce n'est pas si évident de se l'avouer.

" L'ère du soupçon ", expliquée par Nathalie Sarraute nous taraude encore,

nous qui avons entrepris d'écrire avant la fin du siècle dernier. Avec un roman de

facture classique, je bafoue les interdits littéraires alors édictés, je choisis "

mes personnages ", je bâtis " mon histoire ", bref je prends le pouvoir

comme les romanciers du XIXème, et le pouvoir c'est le mal, disait-on alors.

(28/09/2018)

Chez moi, on dit facilement, pour quelqu'un qui se met en avant, qui se

pousse du col : " Il se croit " ce qui donne avec l'élision des consonnes pour

mieux marquer l'affirmation : " ys'croit " ou encore " ysla' raconte

", voire plus trivial, " ysla' pète ". Balayons de suite l'ambiguïté :

non, pas de procès d'intention pour Pierre Michon, dont un des Cahiers de l'Herne lui est

consacré depuis novembre dernier. On ne pense pas qu'" ysla' pète ",

peut-être qu'" ysla' raconte ", ce qui paraît normal pour un romancier. Reste

à croire, y croit-il ? Croyance, croix à porter, églises de campagne, calvaires

essaimés sur des chemins déserts, on retrouve le décor habituel de Pierre Michon, vies

minuscules, ambiance minimale, écriture maxi. Mais voilà : sa consécration en vie de

saint, en lettres majuscules, en hagiographie ne va-t-elle pas son encontre ? Je voulais

commencer par cette interrogation, car elle a pollué la lecture de cette publication (au

demeurant fort intéressante et variée). C'est évidemment une séance d'admiration pour

les contributeurs (plus de soixante-dix !) coordonnés par Agnès Castiglione et Dominique

Viart : on n'accepte pas d'y participer sans ressentir quelque affinité avec l'écrivain

soumis à la questionnette. Admiration excessive : " C'est le plus grand écrivain

français " déclare sans rire François-Henri Désérable (p.335) ; admiration

matoise : " Pas un exercice d'admiration ", insiste Marie-Hélène Lafon en

enfonçant le clou " Je l'appelle PM " (p.331) ; bref, "comment survivre à

tant d'admiration ? " se demande Patrick Boucheron (p.251). Il faut donc éliminer à

la lecture toutes ces scories et c'est évidemment crispant, d'autant que le rigolard

Pierre Michon se compose un personnage de lui-même à l'écart du grand bruit en riant

tout de même bruyamment. Ce qui est crispant n'est pas l'admiration en soi, mais la

perpétuation d'un système grantécrivain typiquement français me semble-t-il.

Gracq parti, il faut des successeurs. L'un des contributeurs appuie : Non, Michon n'est

pas un écrivain mineur. D'où vient cette hantise d'être versé dans la catégorie

maudite ? René Fallet se réjouissait au contraire d'être un écrivain mineur. Je n'ai

pas abordé avec la même réticence le cahier de l'Herne consacré à J.C. Oates (article

à venir…), mais probablement parce que je suis éloigné de la scène américaine.

En revanche, une fois cette défiance écartée, le cahier de l'Herne de Pierre Michon

nous apprend une foule de choses, notamment sur l'ambiance littéraire contemporaine. Les

meilleurs textes sont ceux de l'auteur récipiendaire, attentes, désillusions, toute la

cuisine de l'écriture, de la réception des œuvres. On apprend par exemple qu'il n'a

été vendu que 1917 exemplaires de VM au départ. On applaudit des deux mains lorsque

Michon évoque Jean Valjean, sa lecture fine des Misérables (je suis en plein

dedans, ça fait écho). D'autres textes viennent parfaire parfaitement le fait : par

exemple, ce " journal en public " de Maurice Nadeau, En fait le génialissime

intérêt de ce cahier est de permettre, pour qui le souhaite, de fouiller dans le

détail, comme on le ferait dans des étals de brocante pour dénicher, ici une tirelire

en forme de petit cochon, là un pichet vernissé, céans une clé à molette rouillée.

On reste ainsi dans le vrai sans prétention, dans la vie minuscule de l'écriture, "

matérielle " aurait dit Duras.

(21/09/2018)

Oups le Goncourt ! Je me suis souvenu il y a deux jours que la sélection

du fameux prix avait dû paraître. En fait, cela fait déjà une semaine qu'on connaît

les quinze heureux lauréats. Je connais peu de monde, à part Clara Dupond-Monod (qui

publie La Révolte) qui m'avait accueilli dans une émission sur France Culture

à la sortie de RMS en 2010. Certains sont de parfaits inconnus pour moi,

certains noms me disent quelque chose, mais je ne connais pas ce qu'ils ont écrit

auparavant. Les maisons d'éditions sont toujours les mêmes, une paire de Grasset,

d'Albin Michel, de Stock, quelques Gallimard, le reste se répartit chez Flammarion,

Seuil, Minuit, Actes-Sud (où un seul candidat semble une initiative dosée, le jury

Goncourt adressant un salut amical à madame la PDG-Ministre). Les titres sont soit

percutants (Quand Dieu boxait en amateur), histoire d'éveiller la curiosité du

lecteur, ou d'une évidence de bon aloi (La Vraie Vie) ; les titres avec

compléments de nom s'utilisent toujours (Les Malheurs du bas, L'Ère des suspects,

L'Hiver du mécontentement) (moi aussi, je l'ai pratiqué notamment avec Journal

de la canicule). Chez Minuit, normal, on ose un titre très beckettien (Ça

raconte Sarah) issu du fameux " bon qu'à ça " répondu par le Nobel à

qui lui demandait pourquoi il écrivait. Bref, voilà quinze auteurs lancés dans les

affres de l'attente de la prochaine sélection, sollicités également pour le tour de

France du Goncourt des lycéens, qui est le principal intérêt d'en être.

C'est drôle, je regarde cette vie littéraire avec indifférence, ou plutôt

désintérêt. Je ressens l'éloignement des deux sélections du fameux prix qui m'avait

gratifié il y a déjà 8 et 6 ans. Ma vie (et j'ose espérer que mon écriture aussi) a

continué à avancer, tant mieux. Trois romans sont parus. J'étais presque soulagé de ne

pas voir Faux nègres dans la sélection, j'aurais été très embarrassé en

2014 avec une troisième publication de suite. Quant à Journal de la canicule,

il a paru en octobre 2015, histoire d'être éloigné de la course au prix. J'aurais aimé

un succès pour Vie prolongée d'Arthur Rimbaud en 2016, mais probablement que

s'attaquer au mythe de Rimbaud a joué en ma défaveur. Le suivant paraîtra en janvier,

donc, pas de course aux prix non plus. Bref, je retombe dans un anonymat serein et

j'attends déjà les prochaines critiques : il y a toujours un journaliste qui pense,

parce qu'il n'a jamais entendu parler de vous, que vous êtes un nouvel auteur, de

surcroît jeune et ça c'est top !

(14/09/2018)

En ce moment, je lis le cahier de l'Herne, consacré à Joyce Carol Oates

(de même que celui qui concerne Pierre Michon, tous deux parus en 2017). Nous en

reparlerons, mais en attendant, deux citations de J.C.O. m'ont interpellée :

" N'importe quelle activité créatrice a des chances de provoquer des angoisses.

Plus l'angoisse est forte, plus vous avez l'impression que vous vous dirigez dans la bonne

direction. La facilité, la détente, le confort vont rarement de pair avec un travail

sérieux. "

" Écrire un roman c'est s'embarquer dans une aventure très romantique. On a des

visions et l'étape suivante consiste à les représenter. "

La première citation au départ m'a interpellé. J'ai pensé qu'elle ne me concernait

pas. Le terme d'angoisse est fort. Pour moi écrire est une somme de problèmes à

résoudre, rien à voir avec une peur irraisonnée. L'inquiétude existe bien-sûr, celle

de savoir d'abord si l'idée initiale est bonne, si le livre projeté tiendra la route.

Elle ne cesse il est vrai de continuer, parfois de s'amplifier au fur et à mesure de

l'écriture. J'ai souvent comparé l'écriture à une course de fond : avant la moitié du

parcours, on ne sait pas si on va la terminer. En revanche ce qui m'interroge dans la

phrase de J.C.O., c'est la corrélation entre l'intensité de cette inquiétude et la

certitude d'avancer dans la bonne direction. En un certain sens, c'est vrai. Chez moi,

l'angoisse (mais je ne la ressens pas comme telle, plutôt une préoccupation, parfois une

anxiété) se manifeste de différentes façons. J'évite de me retrouver devant le texte

à écrire, je multiplie les occupations qui vont m'en détourner, je me sens faible et

indécis, où alors j'y pense tout le temps, j'avance avec opiniâtreté, avec certitude.

J'imagine que c'est cette échelle de sensations qu'elle a voulu indiquer : plus on est

conscient de la difficulté du thème que l'on veut traiter, plus on va chercher à la

résoudre : qu'il s'agisse de manière technique (choix du sujet, de la " voix

", du temps narratif, du style…) ou de manière intime (qu'est-ce qu'on cherche

à prouver, comment le livre nouveau s'inscrit dans le parcours d'écriture, où je me

situe en tant qu'auteur au milieu des personnages…).

Joyce Carol Oates ajoute, en complément à sa pensée, que " la facilité, la

détente, le confort " ne correspond pas à un " travail sérieux ". Cet

adjectif, je dois dire provoque chez moi, oui, une angoisse, ou du moins la crainte de ne

pas avoir fourni de travail suffisant (sérieux, donc) pour le livre à paraître ST.

Pourtant, facilité, détente, confort ne m'ont pas forcément accompagné pendant la

rédaction. Au départ, je voulais me remettre vite à l'écriture d'une fiction, tant je

pensais que la rédaction continue pendant plus d'un an de ma thèse avec la nécessité

permanente de l'argumentation, de la preuve à apporter, avait complètement occulté la

liberté apparente que propose l'écriture romanesque, au point peut-être de la pervertir

durablement. ST m'a prouvé que ce n'était pas le cas, mais en même temps,

cette précipitation à reprendre l'écriture d'invention m'a empêché de réfléchir à

la pertinence de ce que j'aborde avec ce roman. D'ailleurs, lorsqu'on me demande de quoi

ça parle, je suis gauche, comme si je n'y avais pas réfléchi avant (c'est évidement

faux), comme si en fait le sujet m'intéressait peu (c'est toujours faux bien-sûr). Du

coup, oui, c'est une véritable angoisse : avoir écrit un livre " de passage "

vers un autre projet, un roman qu'on juge soi-même plus faible que les autres, une sorte

d'enfant chétif, advienne que pourra…

Et c'est cette impression d'un livre " de passage " que vient renforcer la

deuxième citation de J.C.O. Oui, écrire un roman est une aventure romantique. Alors que

je terminais ST, j'avais déjà les visions dont elle parle à propos de Y,

celui qui devrait suivre. J'en suis donc maintenant à l'étape suivante qui "

consiste à les représenter ", maintenant que ST est lâché à sa vie

pré-éditoriale. Le sujet de Y (mais je le sais depuis vingt ans) est pour moi

primordial, obligatoire. L'angoisse donc est à la mesure de l'enjeu, omniprésente,

intense, mais je préfère ici le synonyme d' " émoi ", sa racine latine movere,

à la fois s'émouvoir, mais aussi remuer, danser, bouger, se mettre en mouvement,

avancer.

(07/09/2018)

J'avais envie de découvrir J.D. Salinger. On en fait tout un cas, le

groupe Indochine lui a même consacré une chanson, des écrivains répètent à

l'envi que L'Attrape-cœur a été une lecture essentielle pour eux, bref,

j'avais l'impression de louper quelque chose. Une biographie parue il y a quelques mois (Salinger

intime, de Denis Demonpion) m'a donné l'occasion d'en apprendre plus, je suis donc

parti en Sicile avec le bouquin et ce qui a été traduit en France de Salinger,

c'est-à-dire peu de choses en version poche, L'Attrape-cœur et un recueil

de quelques nouvelles.

De Salinger, je ne connaissais que son aversion à être épié comme une bête curieuse :

éloigné des mondanités depuis la parution de son principal succès en 1951, d'aucuns

cherchaient à l'apercevoir dans sa retraite (connue) et à publier des scoops juteux.

Souvenir triste d'avoir aperçu un cliché du vieil écrivain, avec toujours le même

visage anguleux, frappant au carreau d'une vitre d'une voiture avec colère. Profond

irrespect donc pour ce type de plus de quatre-vingts ans. Ça me rappelle quelques

clichés volés du grand Beckett par François-Marie Banier. Et puisque je suis dans ces

façons qui m'importunent, dire aussi que la biographie de Salinger ne m'a pas convaincue,

trop tape à l'œil, trop désireuse de rameuter le public. Pourtant, son implication

est sincère et ses recherches sont précises. Il me semble que Denis Demonpion a éludé

le véritable itinéraire d'un homme au profit de cette incompréhension au sujet d'un

écrivain qui a recherché la discrétion dans la deuxième partie de sa vie. Eternel

débat : ça fait cent cinquante ans que ça dure pour Rimbaud, incompréhension devant

son choix de quitter la poésie. Les titres des chapitres pour Salinger exposent bien le

hiatus entre le biographe et son sujet. Par exemple, intituler " une vie au ralenti

" un chapitre consacré au quotidien du vieil écrivain est stérile : c'est

simplement la vision que l'auteur a de la vie de Salinger et non le reflet que l'auteur

possède de son existence, qu'il trouve peut-être, lui, trépidante. Dans une postface,

par ailleurs, le biographe règle ses comptes en détail avec le monde des lettres, ce qui

montre que Salinger l'intéresse moins que son petit projet personnel. A noter que

Beigbeder avec Oona et Salinger apparaît dans le vaste complot éditorial. Car

enfin, pour en revenir à Salinger, il faut savoir qu'il a eu une liaison avec la future

femme de Chaplin, Oona O'Neill, de la même manière que ce qui intéresse les biographes

de Rimbaud, c'est sa liaison sulfureuse avec Verlaine.

Bref, le coup est réussi : à vouloir parler de l'insaisissable Salinger, on évoque ceux

qui le narrent : on raconte l'itinéraire d'un homme caché par qui veut se faire voir.

Au final, l'histoire doit se conclure avec le principal protagoniste, l'écrivain Salinger

: héros de guerre, rencontre avec Hemingway, succès littéraire mais espoirs déçus,

s'apercevoir qu'on est l'auteur d'un seul livre qui compte et balaie tout sur son passage

est probablement l'expérience la plus terrible pour un auteur.

(31/08/2018)

Lorsque je suis revenu de mon périple, j'ai retrouvé un paquet sur ma

table : j'ai aussitôt deviné qu'il s'agissait de mes exemplaires d'auteur de Vie

prolongée d'Arthur Rimbaud, dont la parution au Livre de poche était prévue pour

le jour même. J'ai d'abord rangé mes affaires, mon vélo, je me suis octroyé une

demi-heure de repos comme il sied à celui qui vient de terminer 130 bornes et puis, avec

gourmandise, j'ai ouvert le paquet.

La couverture est très réussie : elle reprend le fameux portrait de Carjat, fondu dans

des couleurs où domine le bleu, à l'exemple de la couverture bariolée de l'édition

Fayard. Au dos, le résumé est une copie conforme à l'édition originale, agrémenté de

deux extraits de critiques journalistiques : "Thierry Beinstingel donne à cette

existence inventée une incroyable tangibilité. Palpitant de bout en bout."

(Jean-Claude Lebrun, L'Humanité) ; " Un Rimbaud-roman au style élégant et fluide,

qui joue avec l'obsession contemporaine de la vérité biographique." (Fabrice

Pliskin, L'Obs). Ça a l'air bien, en tout cas, ça donne envie de lire le bouquin,

j'aimerais bien connaître ce Thierry Beinstingel au style élégant et fluide…

Trêve de plaisanterie : la parution en livre de poche est toujours un grand moment, je

rejoins le rayon des morts, je vais m'aligner à côté de Balzac, de Beckett, pas loin de

Cendrars, de Duras. L'édition précise que j'ai déjà 4 titres au Livre de poche (Retour

aux mots sauvages, Ils désertent, Faux nègres, Journal de la canicule) avec

celui-ci, cela fait 5. L'avantage est d'abord le prix (8,20 euros pour VPAR), ce

qui rend le livre plus abordable notamment pour leur étude en lycée ou en collège (en

ce moment, Retour aux mots sauvages connaît un petit succès à l'éducation

nationale). Autre étonnement, VPAR en édition de poche compte 548 pages, plus

que dans la version d'origine qui en compte 415. Mais il faut dire que Fayard avait choisi

un grand format pour éviter d'effrayer le lecteur ! (j'avais calculé que pour une

édition habituelle, le bouquin aurait approché probablement 780 pages). A noter aussi

que dans la liste des œuvres parues, figure Instant handball avec l'ami

Delatour, ce qui porte à treize le nombre de mes parutions.

Justement, en parlant de publication, ma maison d'édition m'a gentiment contacté hier

pour le futur projet ST : quel plaisir d'entendre à nouveau parler de projet de

couverture, de quatrième, bref, tout ce qui s'annonce. Les affaires reprennent donc, sans

compter Y, nouveau nom de code, donc de futur bouquin (enfin j'espère).

Etrangement, je pensais à cela en me remémorant mon périple entre Marne et canal, Y

devrait être un " roman-fleuve ", dans tous les sens du terme. Mais il est

encore temps d'en parler même si l'impatience de m'y mettre est grande. En attendant, en

route vers la publication de ST et la sortie de VPAR en poche !

(24/08/2018)

Partir en Sicile chaque année est à la fois une conclusion de celle qui

vient de s'écouler et une renaissance du corps et de l'esprit pour celle à venir. J'ai

toujours considéré ce dépaysement comme vital, j'ai toujours pensé que chaque année

commençait à cette époque, comme pour les profs et les scolaires, et non en janvier.

D'ailleurs auparavant, j'achetais une recharge septembre / septembre pour mon organiseur.

Il me fallait une page par jour pour noter les pense-bêtes du boulot, les rendez-vous

personnels et les choses à ne pas oublier. Je l'ai réduit et délaissé, car même si

j'ai toujours un semainier en cours, force est de constater que la dernière mention qui y

figure est celle du marathon que j'ai effectué le 10 juin dernier. Bref, je n'en ai plus

l'utilité, l'agenda du portable (qui a le mérite de pouvoir se partager) le remplace

suffisamment. Ceci dit, cette désaffection me fait peur : j'ai la crainte que le temps,

privé de ses repères quotidiens, passe encore plus vite. Cette fuite du temps hélas est

probablement un phénomène qui va s'amplifier. Ma fille me faisait part de cette

sensation qu'elle perçoit de plus en plus et elle a tout juste trente ans ! (elle m'a

fait remarquer aussi à mon anniversaire que j'ai vécu maintenant autant d'années sans

elle qu'avec elle). En fait cette renaissance sicilienne est l'occasion d'échanges

familiaux, nous qui sommes séparés la plupart du temps. En dehors de ces temps en

commun, il y a aussi les heures passées dans les pensées individuelles : qui lit sur un

transat à l'ombre ; qui prépare ses cours (deux profs parmi nous) ; qui effectue des

recherches universitaires ; qui écrit…

Cette année, contrairement à 2017 où je me suis astreint en villégiature à la thèse

pendant quatre à six heures par jour, l'activité littéraire a été plus relâchée,

mais non moins riche. J'avais prévu de rédiger une nouvelle pour la belle revue Les

Amis de l'Ardenne, de corriger ST en vue de sa parution prévue en janvier

prochain. J'avais emporté des livres pour le futur projet d'écriture qui devrait être

conséquent et me tenir pendant deux ans. La nouvelle pour Les Amis de l'Ardenne

est rédigée et je n'ai pu m'empêcher d'essayer une ébauche de début pour le futur

bouquin (nom de code Y). En revanche, la tâche de correction de ST m'apparaît

plus ardue que je ne pensais : l'un des trois personnages principaux est un peu faible au

regard des deux autres, je m'en aperçois à la relecture, je dois l'affirmer, le

préciser davantage et cela va encore me prendre probablement une quinzaine de jours. J'ai

hâte aussi de le terminer parce qu'il me semble que Y est d'une autre dimension

et ce projet commence déjà à retenir toute mon attention et ma disponibilité d'esprit.

J'ai aussi beaucoup lu pendant ces vacances : découvert le magnifique Martin Eden

de Jack London (voir en Notes de lecture), mais aussi Les Misérables de Hugo

dans sa version initiale et complète ; j'ai lu une biographie de Salinger et les quelques

nouvelles de lui qui ont été traduites en français. L'expression de renaissance est

vraiment l'impression qui me reste de ces trois semaines de coupure sicilienne : des

jalons pour les mois (années ?) à venir sont posés.

(17/08/2018)

J'étais habillé dans ma tenue favorite, sandales, bermuda et T-shirt, j'allais

tranquillement à pied à la boulangerie sous un soleil radieux lorsque mon téléphone a

sonné : Celui qui m'a appelé est Sylvain Bourmeau, producteur de "La Suite dans les

idées" sur France Culture. De suite, m'est revenu le nom de ce journaliste des

Inrockuptibles, connu à l'époque de Central voici tout de même dix-huit ans,

et fondateur, il me semble, de Médiapart. Il me proposait d'intervenir trois jours plus

tard dans son émission consacrée aux émotions du travail avec la sociologue Aurélie

Jeantet. Programme alléchant tant l'angle irrationnel de nos émotions est rarement pris

en compte à propos de nos missions professionnelles.

J'ai donc eu grand plaisir à retrouver les couloirs courbes de la célèbre Maison de la

Radio à Paris, perpétuellement en travaux d'ailleurs. Les études d'Aurélie Jeantet me

sont proches à plus d'un titre. Elle a en effet consacré sa thèse au travail des

guichetiers de la poste, activité que j'ai exercée pendant six ans et se dévoue

maintenant à analyser l'apport des affects et des émotions dans le domaine

professionnel.

Depuis quelques années déjà, favorisées par de nouvelles générations mieux

disposées, l'expression de nos sentiments est devenue plus naturelle. L'actualité

(hélas triste) a permis depuis le tournant du Onze septembre ou la mort de la princesse

Diana, de ne plus les réserver à la sphère individuelle. Attentats, mais aussi

disparition de personnages célèbres, voire faits divers, l'actualité est en permanence

placée devant nos émotions. Les images tournent en boucle et présentent, ici des

cortèges de recueillement, là des hommages permanents à Mickael Jackson ou Johnny

Halliday. Le jour du bac, on présente la liesse des candidats, ou celle de la population

un soir de finale (voir en Webcam cette semaine). Tout cela est-il vraiment innocent et

spontané ?

Non bien sûr, l'émotion, les larmes, les rires sont universels et ainsi représentent

une force de vente non négligeable, apportent de nouvelles activités. Sans remettre en

cause l'apport de cellules psychologiques mises en place lors de drames, ou celles

d'organismes spécialisés dans les risques psycho sociaux, force est de constater qu'un

glissement a eu lieu : les émotions, jusque-là réservées à la sphère privée sont

devenues collectives. Autant auparavant, il paraissait indécent de s'épancher devant des

tiers, autant désormais, c'est l'inverse qui se produit : ne pas réagir collectivement

est devenu choquant, preuve d'un désintérêt pour autrui. Cependant j'insiste : la

manipulation de nos émotions, replacée dans la communauté, est un marché économique

inépuisable et juteux pour peu qu'on sache en tirer parti.

En effet, pour en revenir au domaine du travail, lors de cette émission à France

Culture, j'ai donné l'exemple du glissement qui s'est produit dans les entreprises entre

les concepts de qualité-client et d'expérience client. La qualité (d'un produit, d'un

service irréprochable) coûte très cher on le sait, alors que " vivre une

expérience " - c'est-à-dire ressentir une émotion positive et même négative

devant un produit mal fini, un service mal ficelé - est un acte gratuit qui ne coûte

rien. Pour preuve : regardez les publicités : voitures, portables, parfums, services,

toutes sont orientées vers l'émotion ressentie à la possession. Et elles sont

incontestables.

Ainsi, la survalorisation de nos émotions permet de modifier des enjeux financiers réels

: plus rien ne compte que l'affect de l'instant, on évacue toute analyse rationnelle,

cela coûte peu et rapporte beaucoup.

J'aurais aimé que ces aspects économiques soient beaucoup plus développés lors de

cette émission. Il reste à mon avis encore beaucoup à faire pour démonter les

mécanismes de cette manipulation organisée de nos émotions, qu'elles soient dans le

domaine du travail ou non.

L'émission est ré-écoutable ici.

(20/07/2018)

Nouvelle toute fraîche : j'ai rencontré hier mon éditrice de la grande

maison Fayard. J'évoquais dans la précédente note d'écriture l'envoi du fichier

correspondant à ST le 28 juin dernier. Cette rencontre a entériné le projet : ST

devrait effectivement paraître en janvier prochain. Même si l'affaire avait toujours

été engagée sur ces bases, il y avait toujours le risque que le texte complètement

achevé ne plaise pas. Or, ce n'est pas le cas, donc youpi.

Il me reste à peaufiner quelques relâchements du texte, un début un peu trop

tarabiscoté, des relations entre personnages à affirmer. Peu de choses au final,

quelques paragraphes à modifier, quelques phrases à ajouter pour lever des ambiguités.

J'aime ce travail du texte et j'aime aussi que l'éditeur joue ainsi pleinement son rôle.

Mes deux précédents éditeurs avaient à chaque fois refusé le deuxième manuscrit que

je leur avais présenté (à juste raison d'ailleurs), je n'ai jamais insisté, ni

adressé ailleurs ces projets. J'ai toujours pensé qu'en agissant ainsi, ils avaient en

quelques sorte gagnés leurs galons d'éditeur, capables d'encenser un texte, mais aussi

capables de stopper quelque chose qu'on ne sent pas. Pas de refus cette fois-ci pour le

premier vrai projet suivi en entier par mon éditrice dans un réel rôle de décideur, de

l'idée initiale à la conclusion. Ce qui n'exclut pas une lecture fine et des suggestions

judicieuses et c'est vraiment ce que j'attendais. Je suis parfois du genre à ne pas voir

l'arbre qui cache la forêt, à laisser une structure bancale s'installer et il est bon

que ces aléas obligatoires de la créativité me soient signifiés. J'ai toujours pensé

que l'écriture était un travail d'équipe, dont acte.

En même temps, notre rencontre a permis d'éclaircir ce qui se dessine par la suite,

d'imaginer quelques échéances futures. Beaucoup de choses se mettent en place, il est

trop tôt pour en parler mais déjà il convient d'organiser tout cela. Et relater ces

perspectives encore floues sur FdR un vendredi 13 me paraît la meilleure date.

Je ne suis pas superstitieux, mais je ne passe pas sous les échelles.

Au fait, le titre, s'il est accepté, sera long et portera comme initiales ISPQUJJDST :

avis aux amateurs de devinettes.

(vendredi 13/07/2018)

J'ai terminé ST. J'en avais déjà parlé dans cette même

rubrique le 12 juin dernier. Poser le dernier mot d'un livre, sentir que c'est fini est

une joie considérable. Presque un peu incroyable. On se demande si le récit entrepris

est vraiment achevé. Parfois c'est évident : Pour VPAR (Vie prolongée

d'Arthur Rimbaud) la prolongation de vie que j'avais imaginée de Rimbaud prend fin

à la seconde mort que je lui invente. Pour ST, c'est différent. Tout d'abord il

a fallu que je renoue avec les réflexes de la fiction. L'écriture argumentative de ma

thèse pendant un an avait entamé plus que je ne le pensais ma capacité de création

romanesque. Pendant toute l'écriture de ce nouveau récit, j'ai souvent eu l'impression

que j'en faisais trop, ou pas assez. Et puis, même avant la thèse, les derniers romans

avaient été différents : en 2016, VPAR était marqué à la culotte par la

véritable histoire de Rimbaud, au jour le jour ou presque. En 2015, j'avais repris Journal

de la canicule à partir d'un texte conçu en 2009. Il faut peut-être remonter à

2013-2014 au moment de l'écriture de Faux nègres pour retrouver ces moments de

doute, tous relatifs d'ailleurs. La triple histoire que j'ai conçue pour ST est

par ailleurs assez déstabilisante. Je n'ai cessé de me demander si je faisais le bon

choix de disperser ainsi mes protagonistes.

C'est pourquoi au moment de la dernière phrase, il m'a paru essentiel de tout reprendre,

de donner du liant, de la cohérence au récit, cohérence qui existait bien sûr, mais

bon, je voulais me rassurer. C'est chose faite.

J'ai noté en bas de mon tapuscrit cette petite mention " Dimanche 12 novembre 2017,

vendredi 08 juin 2018, fin des corrections le 28 juin 2018 ". J'aurai donc mis sept

mois et seize jours avant d'envoyer le jour même de la fin de mes corrections le

manuscrit/tapuscrit à mon éditrice. D'ailleurs comment nommer le fichier numérique que

l'on remet par messagerie ? Manuscrit est impropre : rien n'est manuel chez moi, je

n'écris jamais au stylo. Tapuscrit ? Mais cela suppose que j'imprime au préalable sur

papier un document, or je n'en fais rien non plus. Je n'imprime jamais rien. Lorsque j'ai

envie de relire certains passages d'une manière confortable, je transforme mon fichier en

version pdf, plus facile à récupérer sur ma tablette. En fait, la véritable fin d'un

livre pour moi revient au moment où j'essaie d'imaginer l'apparence qu'il aura en tant

qu'objet livre. Par exemple, je suppose que ce nouveau roman devrait approcher (atteindre

? dépasser ?) 300 pages. Toutefois rien n'est fait et ce projet, bien qu'il ait été

régulièrement suivi par ma maison d'édition, n'est pas encore officialisé. Pour rester

dans l'air du temps, je me sens un peu comme un footballeur qui vient de déposer son

ballon au point de pénalty : le plus important est à venir.

(03/07/2018)

J'ai été invité la semaine dernière à donner une conférence à

Meilly-sur-Rouvres. Doctement intitulée " Le travail contemporain en héritage du

naturalisme : vers de nouvelles utopies ? ", elle s'inscrivait dans le cadre d'un

atelier de lecture consacré à Zola et aux naturalistes et qui se réunit régulièrement

dans cette petite bourgade à une demi-heure de Dijon. Pourquoi dans ce village qui compte

moins de cent habitants ? Parce que Jeanne Rozerot y est née en 1867, y est enterrée

depuis 1914, enfin plutôt à Rouvres-sur-Meilly, car cette commune a également la

particularité d'être double : Meilly-sur-Rouvres et Rouvres-sur-Meilly jouissent de deux

mairies installées dans le même bâtiment et d'une seule église avec cimetière

attenant, size quant à elle à Rouvres-sur-Meilly. Cette légitimité fluctuante n'est

ainsi pas sans rappeler celle de la jeune Jeanne Rozerot qui fût la maitresse d'Émile

Zola, mais également l'unique mère de la descendance de l'écrivain, deux enfants

prénommés Denise et Jacques. Alexandrine, l'épouse du romancier, on s'en doute vivait

mal cette double vie, mais a fait en sorte que les deux enfants soient reconnus.

Ainsi l'année précédente, à l'occasion des 150 ans de la naissance de Jeanne Rozerot,

quelques admirateurs zoliens ont inauguré cet atelier de lecture des écrivains naturalistes auquel j'ai

participé. L'universitaire Jean-Sebastien Macke, qui m'avait invité avec Aurélie

Barjonet deux ans auparavant au prestigieux colloque de Cerisy sur "Lire Zola au XXIe

siècle" (note d'écriture du 04/07/2016)

est déjà intervenu. A noter que Henri Mitterand, le grand spécialiste de Zola y

interviendra le 13 juillet prochain. Il faut saluer ce genre d'initiative, peu fréquent

dans nos campagnes.

(26/06/2018)

Je m'internationalise en ce moment. Pas cependant à travers une

quelconque traduction de mes romans en quechua, en lapon ou autre destination singulière.

C'est d'ailleurs un de mes grands regrets : je n'ai jamais été traduit même pas en

anglais banal, en allemand voisin, en espagnol répandu ou en italien chantant. C'est

d'ailleurs en italien qu'il me conviendrait le plus d'être traduit en premier : je compte

quelques lecteurs. J'ai même eu une nouvelle publiée en 2010 dans le premier numéro de

la revue Atti Impuri, traduite par Claudio Panella. Pour la petite histoire,

cette nouvelle est devenue le premier chapitre de Retour aux mots sauvages.

Je ne sais plus comment nous avions fait connaissance, probablement travaillait-il déjà

à sa thèse sur l'écriture et le travail, soutenue il y a déjà quelques années à

Turin. Par la suite j'ai rencontré Claudio en 2011, où nous avions tous deux participé

à un colloque à Porto intitulé La

littérature et le monde du travail. En fait, mon rapport aux lettres

internationales est surtout lié à ce domaine de prédilection et à ses prolongements

académiques. Être à la fois étudiant et objet d'étude d'un thème pareil m'a garanti

quelques invitations où, par moment, je ne savais plus qui, de l'étudiant ou de l'objet

d'étude, était invité. Souvent même, je participais au titre de mes recherches, sans

bien-sûr citer mes livres, pour m'apercevoir qu'un(e) participant(e) les commentait

abondamment dans une intervention ultérieure. Bref, j'ai parfois frôlé la

schizophrénie.

Pour en revenir à l'international, à part le Portugal, je suis intervenu en Suisse en

2015, à Londres en 2016. C'est d'ailleurs à la suite de cette journée d'étude qu'on

m'a demandé une publication pour la revue en ligne Modern & contemporary France.

Celle-ci est en ligne depuis un ou deux mois, d'où cette rubrique. Avis aux

amateurs : l'article entier, disponible pendant 24 heures est accessible pour la modique

somme de 36 euros si vous n'êtes pas déjà référencé chez Taylor & Francis

Online.

Plus exotique est aussi la publication qui me concerne : Le monde de l'entreprise dans

l'œuvre de Thierry Beinstingel, publiée au Presses Académiques Francophones, par Mme Hajar Sayed

Abdelnasser. Il faut débourser 67,90 euros pour obtenir ce livre. C'est cher ? De même

que la publication anglaise ? On en reparlera lorsque j'aurais obtenu de Nobel de

Littérature dans quelques années… Plus sérieusement, cet ouvrage est le

prolongement d'un magistère soutenu par une enseignante égyptienne à l'université Ain

Shams, au Caire. J'en suis très fier d'autant plus que j'éprouve un attachement

manifeste pour ce pays, ainsi que pour tous ceux du Moyen-Orient que j'ai visités lorsque

c'était encore possible. La littérature assume ainsi pleinement son rôle : nous

rassembler avec bienveillance au-delà des troubles de l'histoire.

(20/06/2018)

ST : nom du fichier sous lequel j'enregistre les versions

successives du roman en cours. Et justement, je suis en train de terminer ST

précisément. J'ai fini ce qu'on pourrait appeler le premier jet et qui n'est que le

moment où l'on achève le dernier chapitre : c'était vendredi dernier. Fin provisoire,

il reste des corrections à faire, mais on se sent finisher tout de même, et, à deux

jours du Marathon que je relate en rubrique Étonnements, il m'a semblé important que

l'écriture puisse s'achever avant, il y a tout même un ordre des priorités dans ma vie

et celle de mes passions.

J'ai donc aligné ce vendredi une somme importante de phrases pour m'acheminer vers la

ligne d'arrivée ; j'ai ainsi dû rédiger pas loin de vingt pages (l'équivalent de 20 km

?). Lorsque je reprends ce fichier le lendemain du marathon, à la relecture, il me semble

que la fin de ST tient la route et je décide de laisser tel quel ce premier jet.

La tête encore dans les nuages de ma course à pied, je me sens ainsi double finisher.

D'un côté, cinq heures et vingt-neuf minutes pour la course à pied, de l'autre

exactement six mois et vingt-sept jours pour l'écriture. Reste à vivre le plus

intéressant : se plonger dans le futur livre pour tout relire, corriger et harmoniser.

(12/06/2018)

Le printemps, somme toute très ensoleillé, les activités du dehors qui

se multiplient, m'ont souvent éloigné de la table d'écriture. Même si, à la

réflexion, rares sont les jours où je ne me suis pas assis devant l'ordinateur, symbole

des projets qui avancent.

Tout d'abord, savoir que la littérature est tout sauf une entreprise solitaire, et, par

exemple, j'ai eu dernièrement grand plaisir à retrouver pour la troisième année

consécutive les membres du jury " Écrire le travail ". Sortir des lignes que

l'on écrit dans l'isolement fait un bien fou (la semaine prochaine, j'interviens dans un

lycée de ma ville qui propose Retour aux mots sauvages (2010) au bac), de même

que partager ses préoccupations avec d'autres auteurs : ce que je nomme " parler

popotte ", regarder la cuisine de l'écriture. J'ai toujours eu à cœur de

privilégier quelques rencontres et quelques échanges avec les écrivain(e)s qui me sont

proches.

Mais cela ne dispense pas de faire un point avec soi-même sur les affaires littéraires.

Coté paperasse, IRCEC, AGESSA, SACD et autres vous rappellent que les droits d'auteurs

s'expriment en monnaie sonnante et trébuchante et vous incitent à diverses cotisations

dont vous ne verrez jamais le bénéfice. Côté éditeur, Fayard me tient régulièrement

au courant des comptes. Je constate à leur dernier relevé de droits d'auteurs que Journal

de la canicule (2015) s'est vendu assez faiblement, même s'il bénéficie maintenant

d'une sortie en poche. En revanche, Vie prolongée d'Arthur Rimbaud (2016)

également prévu en poche pour août prochain a eu un volume de ventes quasi comparable

à Ils désertent (2012), lequel avait dû sa notoriété à sa nomination au

Goncourt. Je me rapproche d'André Dhôtel qui s'étonnait dans une interview de ses

cinq à sept mille lecteurs fidèles. En parlant d'Ils désertent, grande joie

encore pour moi d'avoir vu se renouveler un contrat d'adaptation pour un long métrage.

Tout cela est à suivre.

Côté créativité, le futur bouquin au nom de code ST s'achemine vers sa fin.

Sans heurt mais sans passion exagérée, ce devrait être un format court, du moins plus

court que VPAR ou Faux nègres, de la taille de ID ou RMS.

Je pense l'envoyer en juillet à mon éditrice, comme déjà convenu. D'autres projets me

tiennent à cœur, notamment un roman familial dans lequel il faudra bien que je me

lance. D'autres encore : une histoire de travail et un récit de sport, mais tout cela est

encore flou. C'est probablement pour ces raisons qu'il me semble que ST sera un roman, non

pas de moindre importance, mais un roman " de passage " vers d'autres

inspirations nouvelles.

J'avais aussi imaginé publier ma thèse, d'abord dans son intégralité, à usage des

universitaires, puis peut-être sous forme d'essai, plus tard. Ceci dit, j'ai rapidement

autorisé la diffusion sur le web de ma thèse (voir par exemple ici),

tant il me semble que la (relative) gratuité de l'éducation doit bénéficier au plus

grand nombre. Et puis je ne suis pas du genre à restreindre les recherches que j'ai

menées, le pouvoir que certains croient détenir en donnant des informations au

compte-gouttes n'est pas dans ma nature. Je vais donc probablement abandonner la

publication universitaire, à moins que les sollicitations déjà reçues de presses

académiques se fassent insistantes. Reste cependant en mémoire un ouvrage à commettre

sur l'état du travail dans la littérature contemporaine, donc, le versant " essai

" demeure dans mon esprit.

De nombreux projets vont donc s'effilocher au fil du temps. Il y a aussi des échéances

à venir, parfois rapides (une conférence en Bourgogne dans 15 jours sur le naturalisme,

le travail et l'utopie : rien encore commencé !), une nouvelle pour le numéro d'hiver de

la revue Les Amis de l'Ardenne. Et dire que certains me croient en retraite…

(01/06/2018)

Imaginez : vous êtes là, comme d'habitude, jetant un œil distrait

sur votre Smartphone lorsqu'un message de Philippe Rahmy s'affiche sur l'écran.

Évidemment vous ne lisez que le nom de l'envoyeur " Philippe Rahmy ", et

reviennent instantanément à votre mémoire les messages que vous avez reçus de lui,

toujours généreux, gais, poétiques. Revient aussi ce pincement au cœur : Philippe

est décédé six mois auparavant. Évidemment, le cœur bat plus vite en ouvrant le

message : Philippe vous a envoyé une invitation… Une invitation à le rejoindre ?

Déjà ? Vous comprenez alors que la plate-forme du réseau social professionnel au nom

imprononçable (linne'keudin'?) est à l'origine de ce message. Sauf que ce réseau vous

fait croire que votre ami vous envoie en personne cette invitation à rejoindre son

réseau. Et persiste : je reçois dans les quinze jours qui suivent deux autres messages

qui me relancent : Philippe aimerait vous rajouter à son réseau, l'invitation de

Philippe Rahmy attend une réponse de votre part… Et à chaque fois le même

pincement dans la poitrine.

On peut ne pas prendre garde, ne pas faire attention, même considérer ce harcèlement

comme logique, voire une manière de se souvenir de ceux qui ont disparu. Mais

décidément, je n'aime pas ces manières de prendre parole à la place de qui s'est tu

définitivement. Je n'ai jamais eu beaucoup de considération pour l'immense gloubi boulga

des réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu besoin de me désintoxiquer d'un quelconque

Facebook, ni de piquer une crise de nerfs devant les informations librement consenties que

je laisse sur la toile.

Le monde numérique est confronté sans cesse à la disparition d'amis, de ceux qui

œuvraient sur la toile. Philippe

bien sûr, mais aussi Ronald

Klapka ou Maryse Hache. Les

véritables sites ou blogs Internet dans lesquels ils s'adressaient directement à nous ne

sont pas des impostures. Ils demeurent sur la toile, arrêtés à la date de leur passage

dans le troisième monde, l'au-delà des mondes concrets et virtuels.

(25/05/2018)

Notes d'écriture d'André Dhôtel, tirées de La littérature et le

hasard :

" Littérature : déclaration de sauvagerie - écrire dans un genre tel qu'il ne

permette pas au lecteur de pénétrer l'auteur, ou de telle façon que l'auteur n'y livre

jamais rien de lui. "

" Je retrouve cette sauvagerie jusque dans la sécurité placide des petites villes,

des vies régulières, humbles, même édifiantes. Je retrouve une pire sauvagerie dans

l'honnêteté, la morale - aussi bien que dans la bravoure que dans la lâcheté - dans la

courtoisie - dans la sottise, l'intelligence. "

" J'appartiens à la sauvagerie bourgeoise d'une petite ville. "

" Pour vivre j'ai un emploi stable, mal rétribué, qui me laisse peu de loisirs. Je

fais des écritures. Je suis paresseux et je pratique la paresse avec une attention

studieuse. L'important n'est pas de dormir, mais de savoir que l'on dort. "

" La dernière maison d'une cité ouvrière. L'homme est rentré vers six heures et,

sur le seuil, il feuillette maintenant un roman, tandis que le soir tombe mais il ne lit

pas.

- C'est à toi ce bouquin-là ? demande-t-il à sa femme.

- On me l'a prété.

Il jette le livre sur le banc jusqu'où retombent des fleurs grimpantes.

Il hausse les épaules.

- Demain, j'arracherai ces pommes de terre. "

" Ce ne sont pas des êtres exemplaires, mais simplement quelques-uns parmi eux qui

souvent m'apparaissent je ne sais pourquoi. "

" Nous aimerions que chaque livre veuille donner à tous les hommes le droit à

l'enthousiasme, à la paix du cœur. "

" Il m'a semblé que c'était au lecteur de faire le premier pas pour améliorer

cette situation. "

" La chose qui nous manque le plus c'est le temps. Je cherche une machine à

fabriquer du temps (c'est la littérature sans but). "

" Pas de règles dans la littérature (surtout le roman). Le lecteur est comme

emporté par un courant, ou par une direction - l'auteur aussi. Et je ne croix pas qu'il y

ait (au contraire) aucune finesse dans la littérature. Les matériaux doivent être

extrêmement grossiers (mettons que je n'ai rien dit). "

" Littérature : demandes dont la réponse évidente n'est pas dans notre vie sans

doute, mais qui prouve qu'elle est possible, peut-être ailleurs, à un moment donné, qui

sait où et quand ? "

(11/05/2018)

Le Prix d'un Goncourt proposé en note de lecture cette semaine évoque le destin

du roman de Jean Carrière L'Épervier de Maheux en 1972. Ce récit qui se situe

dans les Cévennes raconte le destin des habitants d'un petit hameau voué à disparition,

leurs dures conditions de vie et la malédiction qui les entoure. Ce roman n'est pas sans

rappeler par son sujet dépressif le récent Règne animal de Jean-Baptiste Del

Amo, sauf que la visée de ce dernier auteur se relie à la souffrance animale dans les

fermes, thème à la mode, tandis que l'idée de Jean Carrière était de rendre hommage

au peuple besogneux qu'il connaît bien. Qu'on se soucie maintenant outre mesure de la

condition des animaux par rapport aux hommes dans la ruralité montre bien le cynisme de

certains et le chemin pris par notre pays dans un aménagement du territoire devenu

inexistant et dans la négation d'une campagne qui n'intéresse plus grand monde.

Or, à l'époque de L'Épervier de Maheux, se souvient-on qu'un mouvement inverse

avait eu lieu en France ? Ce retour à la terre était dans la lignée de mai 68, idées

généreuses en réaction aux grands ensembles qu'on avait fait fleurir dans les

banlieues. Dans cette fin des Trente Glorieuses où le plein emploi avait encore cours,

chacun aspirait à une vie plus saine, on fuyait les villes, direction les villages. On

retapait des fermes, on s'essayait à des vies communautaires. Au cinéma, on prônait

l'amour libre (Les Valseuses, 1974 ; D'Amour et d'eau fraîche, 1976),

les films de David Hamilton érotisaient des jeunes filles en fleurs.

Pour moi, (" En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans

et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance " comme disait Blaise Cendrars dans La

Prose du Transsibérien), ce retour à la terre se manifestait dans mes éternelles

campagnes par des fêtes incessantes, on écoutait Smoke on the water et les

Stones à fond dans des granges de villages, on fréquentait des bals montés, on partait

guitare au dos pour des feux de camp, on se moquait des chevelus tout en barbe et en

sabots, on portait des chemises de grands-pères, des peaux de moutons. C'était l'époque

des premières brocantes, on se prenait de passion pour la moindre roue de charrette, le

plus petit pot au lait.

En littérature, c'est à cette époque que Jean Robinet, que je ne connaissais pas

encore, a fondé l'association des écrivains-paysans. Le retour à la terre s'est

manifesté par un goût accru du public pour les contes et légendes du terroir ou les

chroniques villageoises, comme Le Cheval d'orgueil de Pierre-Jakez Hélias paru

en 1975. Les livres de Claude Michelet évoluent dans cette même vogue : J'ai choisi

la terre ou la saga commencée en 1979 Des grives aux loups.

Ces exemples, qui ont rencontré un grand succès public, cachent malheureusement les

œuvres d'authentiques paysans plus discrets, comme Jean Robinet. Conséquence directe

de cet engouement, " l'École de Brive ", avec sa Foire du livre fondée en 1973

marque la récupération par l'intelligentsia des lettres et ainsi l'inévitable déclin

qui sied à toute mode sucée à l'extrême.

De nos jours, le monde rural est cantonné au folklore, à d'insipides niaiseries comme

" L'amour est dans le pré ". Petite réussite toutefois dans le cinéma, alors

que la daube Normandie-nue continue à déverser les clichés habituels sur

l'agriculture, Petit Paysan, long métrage magnifique salué par plusieurs

Césars dresse un état des lieux réaliste de l'élevage. Hubert Charuel, le

réalisateur, connaît bien ce milieu qu'il a filmé dans la ferme de ses parents, à 20km

de chez moi : " Je remercie l'Académie d'avoir récompensé un film de ploucs sur

les ploucs, fait par un gros plouc " a-t-il déclaré.

Et côté littérature, un nouveau retour à la terre se profile-t-il ? Hélas non,

toujours pas de livre de ploucs à venir…

(27/04/2018)

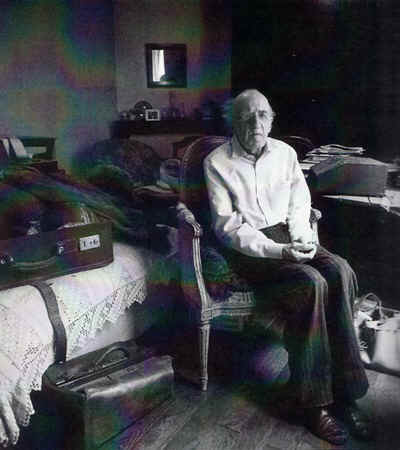

C'est une photo que je connais depuis longtemps. On y voit André Dhôtel

prenant la pose dans le capharnaüm d'une chambre (d'une chambre Dhôtel dans tous les

sens du terme). En fait, il s'agit de son appartement parisien, qui se situait rue des

Entrepreneurs dans le 15ème, pas très loin de la tour Eiffel, presque en face de la

Maison de la Radio et surtout, à peine à un kilomètre de la fameuse impasse Florimont

chère à Georges Brassens. On sent que l'espace est compté : dans l'angle de vue, un

lit, une table, deux fauteuils, deux chaises, l'ensemble encombré de bagages, comme si

l'espace n'était pas suffisant pour y déposer tout ce qu'on possède. Ce que possédait

le couple Dhôtel ? Un cabas de toile déposé à son pied gauche, une sacoche de voyageur

en cuir à son pied droit, une valise de carton posée sur le lit, plus grande que celle

qu'il transportait sur sa moto Terrot dans les années cinquante. Mais on est en 1987,

André Dhôtel avait l'âge actuel de mon père, il reste à l'écrivain trois ans à

vivre, à Suzanne, deux ans. Le photographe Gérard Rondeau qui a pris ce cliché a lui

disparu en 2016 (Un numéro de la revue Les Amis de l'Ardenne lui est consacré,

voir en Notes de lecture). D'après le photographe, tout semblait prêt pour le grand

départ de l'écrivain et de sa femme. Dans un coin, le souvenir de la Terrot attendait

qu'on les hisse jusqu'au ciel. Dans un coin surtout, le bureau encombré de papier et on

devine, sous son écrin usé, une machine à écrire.

(20/04/2018)

Je dois à mon père mon exemplaire de La Guerre et la Paix de

Tolstoï (et non pas ce raccourci de titre simplifié des deux articles). C'est une

édition de La Pléiade, d'ailleurs le seul exemplaire de la prestigieuse collection

jamais possédé mon père. Ce volume a été achevé d'imprimer le " trois juillet

mil neuf cent soixante-quatre ". Je ne sais plus quand nous lui avions offert,

probablement vers mes neuf ou dix ans, nous habitions alors au centre de Langres, un

appartement qui posséda longtemps un seul point d'eau sur l'évier et les toilettes au

fond d'une cour, communes à trois familles. C'est dire combien notre vie était modeste

et combien ce roman en édition de luxe a été un cadeau important. Je ne sais plus à

quelle occasion, anniversaire ou autre, je me souviens seulement de la gravité du moment,

bien entendu magnifié depuis dans mon imaginaire d'écrivain. Il me reste des sensations

: voir mon père ouvrant " son " livre, geste qui me paraissait miraculeux,

fantastique, extraordinaire. Le français n'est pas la langue natale de mon père, le

serbo-croate a bercé ses dix premières années avant que la seconde guerre mondiale

chasse ces slaves du Sud en un interminable exode. Mon père a complété ses relations

aux autres en hongrois, en tchèque, en allemand (je crois même qu'il possède un brevet

en cette langue), partout où l'existence sommaire imposait une communication rudimentaire

: manger, dormir, travailler. Proche de Berlin en 1945, sa connaissance des langues slaves

a déterminé sa survie auprès des russes, bref, une vie de légende dirait-on

aujourd'hui, mais une vie banale à l'époque pour des millions d'humains pris dans cette

tourmente. Le français a été la langue de la paix, celle du bout de l'exil, là où on

peut poser le peu de valises qui restent, là où on se fait oublier : travail dans les

fermes, ramassage du lait, travail en fromagerie, puis on a besoin de camionneurs. Il sera

chauffeur-routier jusqu'à sa retraite. Le français donc, appris sur le tas, dans des

accents francs-comtois, bourguignons, manière de rouler les " r ". Un jour, je

l'accompagnais dans son camion (grande joie de gosse !), nous avions déjeuné dans un

restaurant routier, il avait dû montrer ses papiers pour payer, je ne sais plus, toujours

est-il que la serveuse en encaissant le repas, l'avait félicité pour la qualité de son

français : revoir son sourire et sa joie. La Guerre et la Paix de Tolstoï a

entériné ce succès et a fait le lien avec son passé : pouvoir lire dans sa nouvelle

langue le fameux roman slave, peut-on rêver meilleur symbole ?

Mon père connaît mon attachement à cette anecdote familiale, grande joie lorsqu'il m'a

offert son luxueux exemplaire. Je l'ai en ce moment sur mon bureau. En le feuilletant il y

a peu, j'ai trouvé précisément à la page 1250, trois trèfles à quatre feuilles. Je

n'ai jamais trouvé de trèfles à quatre feuilles : aussi, qu'on puisse en placer trois

dans un livre qui représente tant à mes yeux est un signe évident, non pas du destin,

mais de la vie plus prosaïquement. Aucune leçon à recevoir ou à donner, juste savoir

où se situe pour chacun de nous le (porte) bonheur : moi j'ai la chance de l'avoir

trouvé au fond d'un livre.

(vendredi 13/04/2018)

Écrire pourquoi ? Tandis que je relatais la semaine dernière cette