|

Notes d'écriture 2006

Remonté, il fit deux mots croisés, découpa minutieusement une réclame des sels Kruschen qu'il colla dans un cahier déjà rempli de grands-pères farceurs descendant des rampes d'escalier. Ceci fait, il se lava les mains et se mit au balcon. L'après-midi était belle. Cependant le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. Lui suivait chaque homme du regard avec attention et le lâchait une fois hors de vue pour revenir à un nouveau passant. C'était d'abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessus du genou, empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petites fille à gros nœud rose, aux souliers noirs vernis. Derrière eux une mère en robe de soie marron, bête monstrueuse entourée d'un boa, un père plus distingué, une canne à la main. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du quartier, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré avec une pochette brodée et des souliers à bouts carrés. Ils allaient aux cinémas du centre et se dépêchaient en riant très fort. Après eux, la rue devint peu à peu déserte. Les spectacles étaient partout commencés. Maintenant le quartier était livré aux boutiquiers et aux chats. Le ciel, quoique pur, était sans éclat au-dessus des ficus qui bordaient la rue. En face de Mersault, le marchand de tabac sortit une chaise devant sa porte et l'enfourcha en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout-à-l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café Chez Pierrot, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. Meursault retourna sa chaise, la plaça comme le marchand de tabac et fuma deux cigarettes coup sur coup. Il rentra dans sa chambre, cassa un morceau de chocolat et revint le manger à la fenêtre. Peu à peu, le ciel s'assombrit et de suite se découvrit. Mais le passage des nuages avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui la rendait plus sombre. La Mort heureuse, Albert Camus * |

Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris

un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé minutieusement une réclame des sels

Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les

choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et,

pour finir, je me suis mis au balcon. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau. Cependant le pavé était gras ; les gens rares et pressés encore. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que des boutiquiers et des chats. Le ciel J'ai retourné ma chaise, et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé deux cigarettes L'Etranger, Albert Camus * |

Voici une comparaison précieuse à étudier. Albert Camus a souvent renié La Mort heureuse qui est resté non publié : logique, L'Etranger avait pris sa place, avec toute l'importance et le succès que l'on sait. On peut ainsi considérer, tant ces extraits sont proches, que La Mort heureuse a servi sinon de brouillon du moins d'épreuve pour L'Etranger. J'ai balayé de même ce premier texte et j'en ai marqué les différences, les ajouts (en italique), j'ai biffé les expressions disparues, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Camus, réécrivant. En réalité, l'action du texte, qui est une scène de rue, une description très précise presque à la Claude Simon (on pense aussi à Georges Perec...), diffère très peu et c'est remarquable. La scène semble être gravée dans le cerveau de l'écrivain. Mais c'est sans doute plus sûrement la réécriture pointilleuse du texte, du mot à mot qui donne cette impression. Le changement le plus radical est le narrateur qui devient "je" et qui rompt avec les canons caractéristiques du récit traditionnel avec lesquels Camus avait commencé son histoire : récit à la troisième personne (il, Mersault) et narration au passé simple. La rupture est parachevée grâce à l'emploi du passé composé. Ce temps du passé, en effet ne réagit pas pareil que le passé simple : autant une série de verbes conjugués au passé simple indique une réelle succession (il fit deux mots croisés, découpa minutieusement une réclame des sels Kruschen qu'il colla dans un cahier.../.... Ceci fait, il se lava les mains et se mit au balcon) autant la même série au passé composé doit-elle être précisée par des marqueurs temporels pour donner l'impression de suite chronologique (Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé minutieusement une réclame des sels Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier.../.... Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.). Cependant, Camus n'abuse pas de ces locutions complémentaires. L'impression d'actes non concertés, successifs mais ne semblant pas avoir de liens causals les uns avec les autres est conservé, amplifié même puisque c'est le narrateur lui même qui raconte, comme "étranger" à lui-même. On voit bien le virage essentiel de ce nouveau texte avec la version de La Mort heureuse. Je ne détaillerai pas davantage les ajouts et suppressions mais ça vaut le coup d'y revenir très en détail, lentement, et de se faire sa propre opinion sur ces différences de perception ressenties en tant que lecteur entre les deux extraits. On remarquera néanmoins la disparition de l'embarrassant "Lui suivait chaque homme du regard avec attention", ce "lui" marquant les limites de la perception d'un récit classique à la troisième personne où le narrateur, agissant comme témoin, est obligé de prêter des intentions au personnage... En utilisant une narration avec "je", en effet, le champ de vision est vécu de l'intérieur, des yeux même du narrateur confondu avec le personnage, principal de surcroît. Ceci dit, ça ne change finalement pas grand chose puisque dans La mort heureuse, le parti pris d'observer le narrateur donnait à voir les mêmes descriptions. Enfin, pour terminer, ajoutons que pour renommer son personnage Meursault, Camus n'a pas eu d'autres moyens que d'utiliser une technique de discours, en réalité, un discours rapporté où l'on déduit son identité dès la troisième page (Il a consulté un dossier et m'a dit : "Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans.".). Cela semble logique, le récit apporté par "je" s'apparente à un monologue intérieur et il est rare que l'on se nomme soi-même dans les pensées censées vous traverser...

* Emprunt des textes et concepts linguistiques : Claire Despierres,

Université de Dijon

(20/12/2006)

Je sens un titillement certain du côté de la plume, une prostate de

l'ordinateur portable, une incontinence du traitement de texte. J'ouvre et je referme des

fichiers, je trace et j'efface quelques mots, je me soulage dans des rêves chimériques

et quand je ne dors pas, l'envie me taraude d'inventer des histoires, des intentions de

bouquins, des visions de récits incomparables, des mirages de romans à succès. La nuit

me laisse fièvreux, le jour me trouve pantois. Je cherche, je ne trouve pas. J'essaie de

rallier mes muses, je me lance, je recule aussitôt. Quand ce n'est pas la forme, c'est le

fond qui ne va pas : une histoire trop banale, trop vue, trop noire, trop fleur bleue.

Quant à la forme… Trop intello, trop stylisée. Ou pas assez, trop commune, trop de

mots. Je fatigue, je m'essouffle, je renonce. Je guette l'accalmie, j'appareille, je

m'emballe mais faux départ encore, je rentre au port. C'est pourtant simple : j'aimerais

une histoire qui me plaise, pas trop prétentieuse, originale, un emballement serein qui

me trouverait attablé chaque matin au calme des pages d'écriture. Je voudrais la musique

de suite, un rythme solide, pas trop puissant, léger. Je souhaiterais un ton plaisant,

puissance de l'humour, vérité de l'amour. Aimez-moi, mes lecteurs, aimez-moi ! Et

soyez nombreux en plus ! Je crie mes désirs sur la grève déserte dans le vent mauvais

de l'hiver : las ! J'éternue une dernière fois et je rentre dans ma maison. Je vois mon

bureau, mon ordinateur, mon lit. Je sens un titillement certain et je rêve à

nouveau…

(13/12/2006)

En complément à la stylistique, ou plutôt à la linguistique de

l'énonciation, c'est l'idée de récit opposé à celle de discours qui me paraît

intéressante. En effet, ces disciplines tranchent les deux concepts d'une façon abrupte

ce qui en dit long sur la façon d'aborder la littérature et comment, d'ailleurs

paradoxalement, l'idée d'un "nouveau roman" a pu ainsi voir le jour. En

résumé et d'une façon simpliste, un récit sera marqué par les pronoms personnels

troisième personne,récit généralement édicté aux temps du passé. Un discours fait

l'objet d'un locuteur (première personne) qui s'adresse à quelqu'un (deuxième

personne), les temps utilisés sont variés, sauf le passé simple. Ces formes

traditionnelles se sont complétées par celles plus visibles de la ponctuation et de

l'agencement dans la page : c'est comme cela que Daniel Pennac à pu écrire quelques

pages savoureuses sur ces pavés de feuilles où les tirets annonciateurs du discours,

voire même d'une simple mais bienvenue réplique, apparaissaient comme des rivages

d'îles aux navigateurs perdus dans la mer des récits.

On peut ou non se préoccuper de cette différence entre récit et discours. On peut

encore passer outre avec brio et composer un récit qui mêle les deux académismes avec

un égal bonheur, citons Entresol de Vincent Meyer (Editions Maren Sell). Le

rôle du discours apparaîtra alors comme le vecteur de l'action du livre, lui impulsera

son rythme d'une redoutable efficacité. Le "nouveau roman" a rompu avec ces

académismes mais on présente rarement ainsi cette "rupture tranquille" (pour

paraphraser un terme politique actuel...). Pourtant, quand Claude Simon écrit La

Route des Flandres, le discours devient étroitement mêlé au récit. Les

répliques, ressassées, reprises, réagglomérées dans les pensées du narrateur

finissent par s'intégrer étroitement au récit et restent d'ailleurs dans cette logique

descriptive. Idem pour Nathalie Sarraute et ses Tropismes, où le jeu du discours

est évoqué par une troisième personne, comme si le locuteur était témoin de l'action,

donc du discours en train de se tramer. On peut en citer d'autres, Beckett et Mal vu

mal dit rejoint un monologue extraordinaire ou le narrateur élabore son propre

discours.

C'est sans doute cet équilibre qui détermine ma façon d'aborder un livre. J'utilise des

subterfuges qui joueront comme des dissolvants sur la matière récit et/ou discours.

Absence de pronom, donc de parti pris pour Central, indéfinition d'un

"on" pour Composants, discours impersonnels le plus possible pour PPPP.

En ce moment, je sens que l'écriture me taraude à nouveau, qu'elle cherche à se

faufiler entre les récifs du récit et du discours, je ne sais pas encore ce que je veux,

j'en suis à "avant l'intention d'écrire", je sais seulement qu'il me plairait

que ce fut simple à mettre en œuvre, aussi actif et direct que puisse l'être un

discours mais aussi réflexif et précis dans la langue que le récit.

(06/12/2006)

- J’ai souvent ressenti toute théorie universitaire des humanités (je préfère ce

mot à la froideur des "sciences humaines ") comme un maniement de concepts

en tous sens, une abstraction difficile à suivre, souvent guidée par un scientisme

hérité du dix-neuvième siècle ou du début du vingtième. Dans cet acharnement

scientifique à tout va, force est de constater qu’on en arrive toujours à

l’exclamation pragmatique : je faisais cela sans le savoir ! En effet, à

théoriser ces justes humanités qui nous guident depuis des lustres (la linguistique, la

philosophie, la psychiatrie, la sociologie sous toutes ses formes, tous ces multiples

machins qui se terminent en " ie " ou en

" ique "), on aboutit à forcement des Monsieur Jourdain. Même

s’il faut rester exaspéré devant la prétention d’absolu scientifique qui

préside à ces théories, et ainsi relativiser comme disait Einstein, il faut toujours

garder à l’esprit cette conséquence non négligeable qui conditionne notre attitude

devant ces regards particuliers. Car en effet, certaines réflexions nous touchent plus

que d’autres. C’est le cas pour moi de la découverte pourtant simple que

" la langue est linéaire ", comme l’a montré Saussure, dans son

Cours de Linguistique Générale, donc qu’elle produit du temps. Quelques réflexions

donc peuvent servir de guides et si l'on ajoute à une paire de Saussure, quelques

pensées de Benveniste et autres, on se construit d'utiles références. En effet, simple

comme bonjour est aussi un certain schéma de la linguistique de l’énonciation et de

la stylistique et qui m’attire de la même façon. Cela peut se résumer en quatre

points et cinq protagonistes : l’écrivain invente un narrateur, lui-même crée

un (des) personnage(s) qui élabore(nt) une histoire (diégèse ?) pour un lecteur

fictif désiré par l’écrivain (le narrataire) et tout cela aboutit au final devant

un vrai lecteur en chair et en os (et plus il y a de lecteurs, plus l’écrivain est

content). Voici résumé la théorie exposée mais qui résume particulièrement bien et

simplement la création d’un texte, récit, livre… etc, etc. Cette évidence est

séduisante. D’abord, les relations de cause à effet sont relativement binaires,

fonctionnent en principe dans le même sens et les cinq phases permettent d’observer

les interactions entre elles sans extrapoler outre mesure. Avant de regarder la

réversibilité de cet axiome, regardons justement ces zones frontières du point de vue

de l’écrivain (puisque c’est à peu prêt le seul regard que je puisse offrir

via expérience certes limitée mais quand même).

Partons donc de l’écrivain, inventeur d’un narrateur. A ce stade, le choix plus où moins solide, volontaire d’une tonalité ou d’un angle d’attaque a déjà été avancé. Ce peut être un incipit définitif, quelques notes, c’est toujours la recherche d’une langue particulière, et c’est là qu’intervient le narrateur comme vision plus ou moins personnifiée de cette langue, la " voix " de l’histoire qui se met en place. On connaît tous les dérives qui embrouillent la critique et les lecteurs : faut-il confondre l’histoire racontée avec celle de l’écrivain ? Ce qui pourrait paraître particulièrement vrai pour l’autobiographie. Bien sûr que non : le jeu de l’écrivain est qu’il n’entre jamais dans le " je " et Flaubert en dépit de ce qu’il raconte n’est pas madame Bovary. C’est à mon avis la phase primordiale : pas encore un texte, juste une intention d’écriture dont il faudra se méfier comme de la peste, l’enfer étant pavé de bonnes intentions, cela s’applique aussi au purgatoire de la littérature.

Bon, le narrateur est créé, la voix est trouvée, mettons. Cette deuxième phase consiste à mettre en place le troisième larron, encore plus imaginaire que notre narrateur qui lui découle directement du sang de l’écrivain. Le troisième larron peut-être pluriel et polymorphe : le personnage est joyeux luron ou triste sire, jolie héroïne ou marâtre de la Belle au Bois Dormant, souvent tous ensemble et parfois dans un même corps. Plus il sera multiple, plus il y aura d’interaction et plus l’histoire prendra " corps " justement.

Bien, nous voilà, écrivain, fort avancé dans cette histoire et c’est là qu’intervient notre quatrième protagoniste, le narrataire, ce fameux lecteur fictif. Il a la particularité qu’on ne pense que rarement à lui lorsqu’on écrit, ce qui est une grave erreur. En effet, ce petit relais est le pendant du narrateur qu’on a imaginé, l’oreille en quelque sorte, capable de recevoir la petite voix qu’on a mise en place. Mais il est surtout le dernier maillon avant celui que nous attendons tous, placé sur un piédestal, le Lecteur au front béni, notre raison sinon de vivre, du moins d’écrire… Et il écoute, ce lecteur, notre narrataire lui raconter l’histoire telle qu’il l’entend. Alors il convient de s’en soucier : imaginez un écrivain désireux de retracer une ambiance nostalgique, calme, genre variations Golberg de Bach. Ecrivez un discours, un récit (peu importe) avec des points d’exclamations et le narrataire à qui s’adressera aura l’impression qu’on l’engueule ! ! ! ! ! Du coup votre lecteur aura l’impression d’entendre Wagner à fond les manettes au lieu d’un interprète solitaire ! ! ! ! ! L’écrivain aura loupé son passage ! ! ! ! !

Ce raccourci est plus sérieux qu’on ne pense : en effet, je me suis souvent retrouvé en face d’un éditeur interloqué (l’éditeur interloqué est un éditeur qui fait son travail) et qui lui, refait le trajet en sens inverse : il est lecteur et remonte jusqu’à votre narrataire pour vous dire à vous, écrivain, ce que ce lecteur universel risque d’entendre à travers un propos maladroit. S’il est particulièrement perspicace et attentionné (attention, tous les éditeurs ne sont pas comme cela et tous les écrivains ne sont pas prêt à entendre ces remarques et avis circonstanciés mais pour moi, c’est une qualité précieuse que je recherche et qui me paraît indispensable) il vous indiquera ce qu’il faudrait changer. Il remonte jusqu’à l’histoire, aux personnages, voire même jusqu’au narrateur que vous avez inventé (et là, c’est grave, vous avez beaucoup de choses à rectifier, structure…etc. Etes-vous sûr que vous voulez continuer dans ce projet textuel ?). Bref, l’éditeur est en principe le premier, en tout cas le plus professionnel à reprendre la théorie de la linguistique de l’énonciation à rebrousse-poil. - Moralité, je suis intimement persuadé que l’écriture est en fait la résolution

des étapes évoquées ci dessus mais non pas linéaires et dans un seul sens comme on les

présente, mais plutôt dans une sorte d’oscillation permanente où l’écrivain

se demande sans cesse si son narrateur, sa voix donc, sert l’histoire qu’il

bâtit et comment cet ensemble devient compréhensible pour notre narrataire

(remarque : il vaut mieux tuer les personnages inutiles dans l’œuf car on

s’y attache quand ils poussent, on est comme cela les écrivains, tous fleurs

bleues…). Enfin, notre Lecteur au front cerné de lauriers nous rendra grâce de nos

efforts. Que l’on ne se méprenne pas à son sujet d’ailleurs : à nul

moment je n’ai écrit que je voulais qu’il me loue, simplement le but sera

atteint si ce lecteur embrasse l’ensemble des sentiments que je voudrais que le

narrataire ressente (joie, tristesse, ennui, toute émotion…). C’est à ce prix

que le lecteur ressentira un tout autre sentiment, le plaisir du texte et c’est dans

cette optique que Roland Barthes me semble-t-il l’avait compris.

(29/11/2006)

On peut utiliser Internet de différentes façons. Les écrivains qui s'y

sont mis assez tardivement via les blogs ont cette image d'un journal moderne,

impressions, actualités, étonnements dans l'ordre chronologique de l'apparition. De cet

angle d'attaque découle souvent des créativités surprenantes et vigoureuses, des

"Espèces d'espaces" et des "Penser/classer" que n'auraient pas renié

Georges Perec (qui sait ce que ce dernier aurait pu faire grâce à Internet d'ailleurs).

Ainsi le très beau site des Corps empêchés

d'Emmanuelle Pagano, par exemple.

Ceux parmi les plus anciens, avant l'apparition des "fabriques de blogs", ont

accompli la démarche inverse, le classement de la matière écrite devenait tributaire

des logiciels de production de pages web, obligeant à une architecture, certes

souple, mais réfléchie au préalable. Ainsi ont travaillé les précurseurs célèbres François Bon et Philippe

de Jonckheere dans le souci d'arriver à des structures les plus ouvertes possibles.

Si la logique d'accumulation demeure qui est l'essence même de la "linéarité du

langage" (Saussure, Cours de linguistique générale, la base...), ces sites

se sont souvent renforcé de blogs à l'intérieur même de leur structure et aussi (pas

seulement heureusement) de la matière qui alimente ces blogs, actualités personnelles,

journaux...etc. Le souci du renouvellement permanent, de la matière vivante du web comme

une peau sans cesse en recomposition, a prévalu dans ces modèles remarquables. Remue.net est ainsi exemplaire : le site n'a plus rien

avoir avec celui qui existait il y a quelques années sur tous ces aspects, techniques,

éditoriaux et aussi structurels dans un perpétuel renouvellement. C'est parfait, c'est

l'idéal pour rester en éveil face à la littérature.

Feuilles de Route, à côté, fait figure de dinosaure. Sa peau se renouvelle à

la lenteur d'écailles de sauriens. Le site n'a pas dû évoluer depuis plusieurs années

et le fonctionnement du moteur à trois temps qui a prévalu à sa création voici six ans

(le triumvirat des rubriques étonnements, notes d'écriture et de lecture) continue

cahin-caha à la vitesse d'une deux chevaux. Je suis en face de cette machine hors d'âge

avec la même sensation qu'un curé de campagne : tant que ça avance... Je pourrais

changer le moteur, on me parle parfois de spip, de trucs techniques et de logiciels sans

doute idéaux et qui apporteraient certainement des perspectives nouvelles à ma création

sur le Net. Et c'est vrai qu'il faudra que j'y vienne, mais je n'y vois pas l'intérêt

pour l'instant. Car en attendant, j'ai surtout très peu de temps à consacrer à ces

gouffres d'heures que l'informatique engloutit, hormis l'écriture et la publication de

mes petits articles poussifs chaque semaine.

Ce tableau est volontairement brouillon et gribouillé : je ressemble ainsi dans ma

surdité à l'un de ces paysans matois qui feignent d'ignorer le progrès urbain... Car en

réalité j'arrive toujours à composer à peu près avec une créativité, du moins il me

semble, qui me paraît essentielle, celle de rechercher en permanence autre chose de ce

qui ne constituerait qu'un journal de bord, un blog, bref, la recherche d'une véritable

écriture spécifique à Internet. Ainsi le texte que je propose cette quinzaine, ce

récit d'une balade ardennaise sur les traces d'Arthur "Rimbaud,

dans l'affection et le bruit neufs", cinquante photos dispersée en deux

épisodes. Quand j'y réfléchis, c'est assez souvent que je trangresse le ronron du

moteur à trois temps par des textes de types Feuilleton qui peuvent prendre des formes

diverses, soit des pages spécifiques (comme celle de Rimbaud, comme Langres s'use, via mon antique générateur Front Page

de création de pages Web), soit des blogs créés pour l'occasion comme pour le texte à venir en mars prochain ou le récit d'un

atelier d'écriture par exemple. Mais pour en

revenir à ce "Rimbaud", il me paraît assez refléter une part de création,

d'atelier, de table de travail, toute une cuisine laissée à voir dans ces aspects les

plus édifiants que seul Internet permet de transcender via l'ajout de photographies, la

tentation du texte sous-jacent qui s'élabore. Ainsi, celui-ci prend-il toute sa

réflexivité dans l'illustration des paysages, coins de rue, squares qu'aura connu

Rimbaud, donc à travers sa propre prose, mais aussi dans la sensation et l'émotion qu'un

tel périple m'aura inspiré. Encore fallait-il faire cohabiter les deux écritures et

c'est ainsi que mon sous-texte, apparaît volontairement diminué, peu lisible et

éclairci en regard de celui du poète. Seul Internet permet ce type de parution, de

chantier du moins avec cette facilité.

Et tout ce qu'il me semble être important ne réside pas tant dans la difficulté

technique, la prouesse esthétique, (on aurait pu faire apparaître citations et

photographies de façon plus actives et seyantes à l'exemple du très beau site consacré à Rimbaud) mais dans la logique

d'accumulation qui réside après tout cela : 300 000 km en deux-chevaux ou en Ferrari

importe peu, l'important est d'avoir traversé l'espace.

(15/11/2006)

La guitare de BB King s'appelait Lucille, la mère de Jimi Hendrix aussi

mais moi, c'est ma fille qui se prénomme ainsi, avec un seul "l" cependant.

Anecdotes, anecdotes, mais force est de remarquer que, côté guitare, et depuis tout

petit, j'ai toutes les cartes en main cela pour composer une histoire, que dis-je, une

véritable légende, (si, si, voir en Etonnements). Et comme j'ai découvert que j'avais

de la famille côté paternel, émigrée des plaines slaves du Danube lors de la dernière

guerre vers Chicago ou au Texas, voire même en Alaska et au Canada (une tante), ces hauts

lieux de musiques country, mélanges cajun mâtinés de balalaïka et d'accents tziganes,

confirment bien mon goût du blues ont fini par légitimer mon désir d'acquérir

l'instrument tant rêvé, une "six cordes" électrique de marque PRS avec deux

micros humbucking à double bobinage, les mêmes que ceux des Gibson (marque fétiche de

BB King) ajouté de l'indispensable ampli Fender à lampes véritables pour obtenir un son

chaud et authentique.

Encore faut-il en jouer... Bref, après une période de jardin d'acclimatation, le

quadrupède a fini par dérouiller ses doigts sur les standards ses Stones en premier et

de Jimi Hendrix de l'autre. La parenté est évidente, l'homme descend du singe et du

blues, Keith Richard brutalement d'un cocotier il y a peu (les spectateurs du concert

annulé s'en souviennent), mais l'homme à la Gibson Lespaul avec Jimi et sa Fender

Stratocaster sont brothers. En réalité, leur musique est simple, pas besoin de

connaître douze gammes de solfège pour jouer. Tout au plus apprend-t-on que la gamme

pentatonique est celle du rock'n roll et encore ça ne nous aide pas beaucoup. Le blues

est une musique de feeling (good de préférence). Je connais parmi mes très proches deux

musiciens, de ceux capables de poser n'importe quelle partition devant eux et de vous

jouer une pièce de piano, un mouvement de violon ou le concerto d'Aranjuez avec autant de

simplicité et d'évidence que lorsque je lis une page de Claude Simon ou de Samuel

Beckett et la preuve m'en fut apportée lors du solo de Keith Richard de Sympathy for the

Devil où la partition fut jouée par l'un de ces interprètes sans anicroche (mais avec

force doubles croches), alors qu'il m'est incapable de reproduire le machin sans l'avoir

appris d'oreille. Donc, très justement, c'était propre mais, comment dire, exécuté

avec un tempérament de lecteur (d'auditeur ?) alors que ce qui m'intéresse, c'est de

rentrer dans ces tranches de rythmes avec des sensations d'écrivain (de musicien ?). Et

c'est bien tout l'enjeu de ce qui pourrait apparaître aux yeux de certains comme une

lubie de plus, un vieux rêve d'adolescent attardé qui se réalise : en fouillant les

accords et notes du blues, c'est exactement la même sensation d'écriture que je

retrouve, le même processus. La rythmique en fond comme la petite musique que fait un

texte qui démarre bien, des phrases hésitantes et des notes bleues car, comme dans toute

écriture ce sont les imperfections de grammaire et de style qui accrochent l'âme.

Et de même que je suis persuadé (je l'expérimente même en ce moment) qu'il n'est point

besoin d'apprendre la littérature pour écrire, la connaissance et la technique musicale

m'apparaît dans l'instant superflues, voire gênantes. Je dis bien dans l'instant car, à

l'instar de Jimi l'autodidacte, déjà consacré Roi de la guitare et qui voulait

continuer apprendre la musique auprès des musiciens de jazz, je conçois qu'on se trouve

bloqué à un instant ou à un autre et qu'il faille un petit coup de pouce, de même

celui que je m'inflige celui-ci à travers des études de lettres modernes.

Mais en attendant, c'est bien le blues dans sa spontanéité qui m'intéresse car il

correspond aux thèmes que je recherche dans l'écriture, la réalité, le manque de prise

qu'on a sur nos vies, l'ambiguïté du désespoir dans l'humour, la générosité. Tout

cela doit bien finir par se rejoindre, n'est-ce pas, brothers and sisters ?

(08/11/2006)

Où écrire ? Ce pourrait être la question initiale alors que je

m’apprête à renouveler mes congés formation, donc à retrouver pour

l’essentiel mon bureau style Louis XVI, merisier chaud et onctueux. Le boulot

intermittent (disons que pour simplifier que je suis pour l’instant un intermittent

du spectacle du travail) et qui m’a tenu les six mois précédents ne m’aura pas

permis d’écrire sur mon lieu de travail, trop dérangé, trop absorbé au point

qu’en revenant le soir, il me devenait quasi impossible de commencer une page dans

ledit bureau. Donc l’endroit importe peu finalement, c’est la disponibilité de

la tête qui constitue le principal lieu d’écriture. Et c’est sans doute pour

cela que je m’encombre à remplir ma tête de choses en apparences inutiles ou sans

grand rapport avec l’inspiration. Par exemple, le récent atelier d’écriture de

Dole tout juste terminé et qui m’a pris du temps, des lieux, des trajets m’aura

finalement tellement agrandi ma tête que l’espace disponible s’en trouve

décuplé et à remplir sans doute ultérieurement. Et c’est de la même façon que

j’ai été amené très récemment à annuler un autre atelier au dernier

moment : quelle perspective m’offrait-il dans ce rapport temps employé à

celui-ci et ouverture d’esprit ? A savoir que l’ouverture est pour moi

directement liée à ce que je peux apporter autre qu’une animation de style club de

loisirs, mais une question de survie comme il m’a semblé apporter aux patients du

CHS : ce doit être, non pas mon côté boy scout mais plutôt moniteur de secourisme

qui transparaît. Donc en déclinant le superflu, j’ouvre encore plus l’espace

de ma tête. Je continuerai à la remplir de choses inutiles paradoxalement dans

l’attente confuse de ce que ça m’apportera, à savoir cette dernière année de

licence, la découverte plaisante de l’option du livre illustré période 1820-1870,

le navrant rigorisme universitaire sur Claude Simon au programme cette année, la

continuité de la linguistique, stylistique, latin, matières plus ou moins

superfétatoires. Mais bon, s’ouvrir la tête, la remplir, la déverser sur le bureau

en merisier ou ailleurs, où écrire dans ce rapport indissociable avec la matière

brutale, anguleuse de la langue fourchue de la bouche, la vipère du temps qui serpente,

oui, où écrire et quoi ? Quelle obsession...

(01/11/2006)

Le dix huit septembre dernier, le compteur de mon site a sonné les six

ans d'existence de Feuilles de route. Cent vingt mille visites, six cent cinquante quatre

fichiers répartis dans trente méga de mémoire, c'est bien l'accumulation que je

cherchais et encore est-elle petite et réservée uniquement aux images et textes, sans

communes mesures avec les sites multimédia de François

Bon ou Philippe de Jonckheere, voire même des

blogs récents qui ont du dépasser en un an ce que j'ai entassé en six. Peu importe, il

reste des belles surprises, comme cette collègue de travail qui découvre Feuilles de

route en tapant "grues cendrées" dans un moteur de recherche (coucou

Jocelyne...), ou comme mon épouse qui arrive par hasard sur mon site en essayant de

retrouver la nouvelle adresse de son luthier...

Anniversaire, donc, le sixième. Je fête cela à la manière des supermarchés qui n'en

finissent pas de déployer leurs papiers envahissants dans ma boîte aux lettres et chaque

semaine leur fournit l'occasion d'un happy birthday en lettres multicolores : les dix ans

du rayon charcuterie, les vingt ans du parking, les soixante ans du PDG. L'année

dernière, j'étais plus en avance (note d'écriture du 14/09/2005) mais en retard d'un

jour puisque c'est bien le 13 septembre que l'idée saugrenue a pris corps. Voyons. A

l'instar des supermarchés, que pourrais-je offrir en promotion, en tête de gondole ? Une

réduction sur mes livres n'est pas possible ((aparté : n'osant

répondre non à la question qu'on me pose parfois (ah, tu écris des livres ? Je pourrais

en avoir un ? en payant bien sûr -quelque fois, cette dernière remarque n'arrive

même pas, tant mon interlocuteur est persuadé que notre connaissance commune l'un de

l'autre, parfois très superficielle d'ailleurs, dispense de toute relation d'argent entre

nous-), il m'est déjà arrivé d'en commander dans mes librairies préférées - pas les

chaînes du web, ni les FNAC - sans recourir à la possibilité de les avoir moins chers

chez l'éditeur, histoire de respecter la chaîne de distribution du livre))

, il me faut donc chercher d'autres pistes de promotion. Ma

considération et mes remerciements envers les cent vingt mille visites qui ont eut

lieu depuis six ans, même si elle est réelle et sincère me semble insuffisante d'un

point de vue Marketing. Voyons, j'ai pourtant exercé ce métier dont les rouages ne

devraient pas avoir de secret pour moi. L'information en avant première des parutions qui

entrent automatiquement dans les sujets abordés au fil de l'eau ne constituent pas une

bonne idée non plus. Les regards sur ma vie intime et trépidante qui transparaissent

parfois ont un goût d'autosuffisance et de voyeurisme trop prononcé. Non, il me faudrait

quelque chose d'original, de modeste, de fleur bleue, de banal : faites moi un signe ici, je vous répondrai avec plaisir.

(04/10/2006)

Elle a appelé exactement au même lieu, à Chaumont, un an après avoir

refusé la précédente version (voir note d'écriture du 28/09/2005). C'est le même lieu

qui m'a surpris : on y vient rarement, c'est un de ces petits bâtiments techniques que la

miniaturisation de l'électronique et les réorganisations de service ont vidé de leur

personnel. Il reste juste une poignée d'irréductibles et je crois me souvenir que

c'était déjà pour la même personne que j'étais venu l'année passée, je n'y étais

pas retourné depuis. J'avais écrit mon enthousiasme à l'époque, cette énergie que

provoque l'animation des réunions ou des rencontres que l'on provoque pour le boulot. Je

devais avoir aussi la perspective identique du congé de formation qui approche bientôt,

l'exaltation du temps disponible à venir qu'on imagine faussement plus libre, par contre

réellement dévolu aux études et à la littérature dans son entier. Cette année c'est

pareil, cela va se renouveler.

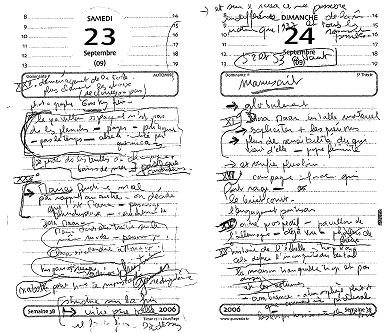

La seule différence entre ces époques et le lieu similaire est que la version nouvelle

du texte a convaincu : "Un soupir de contentement à la fin de ma lecture",

dit-elle quand je l'a rappelle. Je me suis toujours demandé ce qu'éprouvait un éditeur

à la lecture d'un manuscrit qu'il attend. Soupir de soulagement, peut-être s'apercevoir

que ce que l'on espérait aboutit enfin. Tant mieux. Le texte en question est celui du blog d'essai bien sûr, celui qui me tient depuis

avril (le texte pas le blog) et que je viens de clôturer (le blog, pas le texte) la

veille même de son appel. Etonnant, non ? Je me souviens de ce repas au printemps avec

les deux éditrices, notre enthousiasme devant de nouvelles idées sans même réaliser

que celles que nous avions eues me conduisaient à bâtir un récit entièrement nouveau.

Ce fut fait et rapidement, heureusement. J'ai eu la chance de trouver de suite le ton

juste, enfin j'espère. Les corrections qu'elle m'annonce quand je la rappelle sont

finalement assez légères. Je me suis installé dans la voiture en bas du parking pour ce

coup de téléphone. Je déballe mon agenda pour prendre des notes et m'aperçois que le

critérium Waterman qui me suis depuis des années n'est plus dedans. Je remonte dans le

bâtiment et le retrouve glissé sous une table de la salle de réunion. Bon signe du

destin pour un superstitieux comme moi. Je retourne à la voiture et compose son numéro

sur le portable. J'ignorais qu'elle énumérerait de suite la liste des principaux

aménagements à apporter au texte. ça dure une demi heure et j'annote les deux pages

libres du week-end de mon agenda de travail. Il fait chaud, je baisse la vitre, la remonte

sans cesse à cause du bruit de la circulation. Je suis attentif : j'aime ses corrections

précises et l'élan qu'elle sait donner, la compréhension juste et dosée qu'il faut

apporter. Parfait, plus qu'à s'y mettre. Nous convenons d'un rendez-vous à Paris.

Puis en sortant de Chaumont, je fais un détour sur les traces de mon enfance et de

mes grands-parents paternels. Cette courte virée était prévue, ce sera sans doute

quelques mots à venir, peut-être d'autres pages à écrire, des photos aussi. Dans la

voiture, tout se bouscule, la date à respecter, aux alentours du premier novembre, pas

plus tard si l'on veut respecter les délais de l'édition. Et puis le souvenir encore

frais du central de Chaumont, quasi abandonné comme à Saint-Dizier.

Et je reviens au texte qui m'aura occupé cinq mois dans cette version nouvelle, c'est peu

mais il faut compter les atermoiements du premier récit, celui qui n'avait pas convaincu

ici même, il y a un an. Et je reviens au central, les deux photos prises, l'autre texte

qui était en cours d'ailleurs, je le cite dans ma note du 28/09/2005. Envie dans parler

en Webcam, rapidement, d'un trait, citer les passages du texte

d'ailleurs toujours en instance, en chantier. Et revenir à celui terminé qui l'a doublé

en quelque sorte. Et rouler encore sur les petites routes désertes, chemins de mon

enfance en pensant à tout cela, au boulot, à ses drames (voir en étonnements cette

semaine). Bousculades, les textes, le boulot, celui qui travaille, celui qui écrit, celui

qui se souvient. Enfances, présents, avenirs, bousculades.

Le lendemain, à six heures je m'attable à ce même ordinateur pour commencer les

premières rectifications du texte achevé avant de retourner au boulot.

(27/09/2006)

Petit point sur l'écriture en ces moments de rentrée. Les projets en

cours s'affinent. L'objectif prioritaire de terminer le texte commencé le 26 avril à

Saint-Dizier a été atteint le 15 août en Sicile, à raison de deux ou trois heures

d'écriture par jour de vacances. Trois mois et demi pour un texte de la grandeur de PPPP.

Cette rapidité s'explique par un premier texte déjà constitué, réfléchi plusieurs

années auparavant. Il n'empêche que la réécriture est totale : c'est bien un livre

radicalement différent, une autre histoire qui s'est constituée. Je mets aussi fin à ce

blog là

qui tentait de suivre au jour le jour la genèse de ce premier jet. Cette expérience ne

m'aura pas convaincue, je l'avais limitée le temps d'un été, mais même dans cette

brièveté, j'aurais aimé suivre vraiment en parallèle l'écriture, donner à voir ce

que je ressentais. Je n'ai pas eu le temps de m'appesantir sur mes réactions, cela aura

été vraiment de l'écriture dans toute sa brutalité, sans réflexion presque. C'est un

peu décevant, j'aurais aimé prendre plus le temps, m'attacher à la langue et que ma

langue m'attache plus. Reste les corrections qui tardent mais vont venir : la parution est

prévue pour février, je mettrai un dossier en ligne, dévoilerai le mystère vers la fin

de l'année, révèlerai peut-être d'ailleurs la première version. On verra.

Bizarre tout de même, cette époque bousculée, trois notes d'écriture en trois mois, il

est évident que le temps me manque. Le boulot nourricier m'a accaparé comme jamais, des

collègues, des présences sans cesse autour de moi toute la journée, pendant midi aussi,

pas un instant pour rêver, me laisser aller dans l'autre monde. Je réalise combien cette

épreuve a été difficile, à compter les jours qui me sépare de novembre, bientôt

novembre et date à laquelle je réitère un congé de formation de six mois pour terminer

la licence en cours, plus si affinité comme on dit avec l'écriture. Car dans la

précédente et similaire période, beaucoup de projets sont venus compléter le temps

libre, qui d'ailleurs ne l'était plus du tout au final : ateliers à Langres, visite à

Clermont (et bonjour affectueux à Vincent et Françoise, s'ils me lisent !), atelier à

Dole qui va se terminer et combien ce dernier aura été important

pour moi, au point que j'ai eu vraiment à cœur qu'il continue. Dans un mois et demi

maintenant, d'autres projets viendront s'ajouter aux dernières corrections en cours pour

le texte de février : un atelier dans ma ville et combien le parcours initiatique de cinq

heures aller et retour pour aller à Dole va me manquer, même au delà de la fatigue et

du temps qui file avec la voiture et l'autoroute. Je suis un grand voyageur, comme mon

père fut chauffeur routier. Mais enfin, d'autres visions, d'autres enthousiasmes sans

doute sont à découvrir. Et reprendre encore et toujours le fameux CV roman, ajouter

d'autres versions à cette arlésienne de livre, ne pas décevoir mes groupies (selon le

terme utilisé par Anne-Marie !). Me dirigerais-je enfin vers une parution programmée ?

Histoire de corser le tout, mon patient éditeur change aussi de maison, le contrat va

t-il suivre ? Rester ? Où vais-je ? Ah là là, que de moments passionnants encore

en perspective...

(20/09/2006)

Bon. Je ne voulais pas écrire. Pas le temps (ni le temps - voir en

étonnements). Je voulais filer à l'anglaise, partir en vacances, ne rien raconter avant

mon départ. Mais on ne part jamais sans rien dire, ne serait-ce qu'accrocher un mot à

l'attention du boulanger "pas de pain jusqu'à nouvel ordre" ou quelque chose de

ce genre. Donc je pars et je le dis : rendez-vous vers les derniers jours d'août. C'est

la première année où je sens que j'ai été vraiment dépassé par le temps, d'où

cette envie de partir vite, vers un nouveau rythme et d'anciens retards à combler.

D'abord l'écriture, le blog d'essai a continué et s'achemine vers une vingtaine

d'articles, il retrace le projet en cours et le but premier de ces vacances sera d'avancer

vers l'échéance du premier octobre, date fixée pour la remise du manuscrit. Et c'est

sans compter qu'il reste à peaufiner l'autre projet entamé depuis deux ans et la

discussion avec l'éditeur laisse à imaginer que cet élaboration patiente n'est pas

terminée. Ce sera une des grandes découvertes d'écriture de ces derniers mois

(années...) : à savoir qu'il existe des livres à écrire au long court, des cargos

voguants dans des mers remuantes, des coursives infinies à parcourir. D'autres récits

sont plus faciles. Celui qui va le doubler est un voilier de course, plus simple à

manœuvrer. Et tout cela cohabite dans nos têtes sans trop de problèmes.

Comme cohabitent toutes les aventures connexes de nos vies. Pas le temps là non plus de

tout raconter. Je voulais filer à l'anglaise, j'étais il y a dix jours à Liverpool.

Trouverais-je un jour un peu de temps pour montrer quelques photos (ah, si, voir en Blog

à l'essai, seulement deux). Je voudrais aussi monter une page d'autoportrait. Le dernier

en date est cet après-midi : mon pied par la portière de la voiture, j'ai toujours eu

une conduite décontractée. On verra pour cette page à la rentrée peut-être.

Connexes à l'écriture aussi, c'est l'atelier de Dole qui continue : déjà la treizième

séance. Et le parcours en fac qui s'achève pour cette année. Il me reste deux épreuves

à passer en septembre avec cette étrange et sans doute stupide fierté d'être un vieil

étudiant, et de me conforter au conformisme confortable des forts en concours

universitaires. Pourquoi ? Pas trop le temps d'y réfléchir, là non plus, on verra cela

plus tard. Plus tard, Plus tard. La rentrée. Qu'est-ce qui changera vraiment ?

(26/07/2006)

Un blog d’essai pour l’été : déjà 12 articles, essayez

de le suivre, suivez vos commentaires. Le premier, j'en suis fier, c'est Emmanuelle Pagano (le Tiroir à Cheveux, POL,

note de lecture du 28/09/2005).

(21/06/2006)

- Finalement, l'été approche même si le temps reste frais. L'année précédente,

j'avais proposé un feuilleton Langres s'use, histoire de

marquer ce changement de rythme, soirées plus longues, la vie dehors, des voyages,

changements d'horizon. Cette année, la mesure de l'été sera autre : c'est un blog qui

va compléter les notes de cette rubrique sans forcement les remplacer. Il concerne un

travail d'écriture en cours : je vais donc revenir plus franchement à une

"tentative d'exposition", ce qui demeure la préoccupation principale de ce

site. Ce sera une sorte de double de ces notes d'écriture. En effet, le blog dans sa

facilité de publication me permettra de publier quelques réflexions d'une façon plus

libre, plus réactive mais avec aussi tous les aléas que cela comporte, en particulier

l'irrégularité (irrégulier, il l'est déjà puisqu'il est ouvert depuis une quinzaine

de jours). C'est une sorte d'essai, il s'appelle d'ailleurs comme cela, de même qu'il

nous arrive parfois de nommer ainsi un fichier, une transaction informatique hasardeuse.

Essai, expérience, expérimentation, ébauche, esquisse. Des annotations, commentaires,

notules vont l'alimenter en parallèle de la rédaction du texte prévu qui continuera de

s'accumuler la plupart du temps dans les débuts de journée que j'affectionne, ces

aurores que j'espère lumineuses, éveillées de chants d'oiseaux et qui me jettent à la

table de travail dès potron-minet.

L'entreprise est déjà balisée par le temps, c'est là sa contrainte. Le projet a débuté en avril, le 26 précisément (je tiens beaucoup à cette date) et prendra fin à l'automne. C'est une course contre la montre : il faut écrire un livre pendant ce laps de temps. Ce bouquin raconte une autre course contre la montre, où plutôt deux qui se sont réellement produites, chose incroyable, dans le même laps de temps, la même période de l'année. Je me retrouve ainsi placé sur le même pied pied d'égalité que mes protagonistes : vais-je terminer à temps ? Comment réagit-on quand on tente de réécrire une seule histoire et deux actions dans un espace temporel parallèle ?

Mes explications sont volontairement confuses : je crois que c'est la distance qu'il me faut pour donner à voir, pour tenter d'exposer mon travail littéraire.

Suivez-moi là ...

(06/06/06)

- Je reprends à nouveau le thème que j’avais abordé la semaine dernière sur

l’absence de suivi de ces Notes d’écriture. En réalité, j’ai eu

l’impression d’avoir peuplé ces derniers mois de suffisamment de travaux en

rapport avec la littérature pour ne pas culpabiliser sur un quelconque relâchement. Oui,

je ne livrais pas assez matière à réflexion sur ma propre cuisine, puisque c’est

le but de ce site depuis l’origine (exposition du travail littéraire à la vue de

tous) mais en même temps, j’avais bonne conscience : ateliers, livre en cours

dans son élaboration régulière. Je me demande cependant si ce manque de régularité de

ces notes n’est pas un prétexte à entériner la fin de la crise littéraire (donc

existentielle, puisque je fais de la littérature une question de vie ou de mort) et qui

m’a taraudé pendant deux ans. Le fait de ne pas trop en parler au fil des jours est

révélateur comme si la patiente élaboration s’échevelait, se perdait dans ces

méandres d’hésitations. Et si je m’étais trompé sur le livre que j’ai

patiemment élaboré ? Et s’il n’était qu’un livre " de

passage " entre deux romans comme le fut en son temps Trottoirs et

potagers ? J’ai finalement peur d’avoir consacré autant de temps et

vingt versions à ce livre pour rien. CV roman, puisque c’est de lui

qu’il s’agit, me semble essentiel dans son thème, mais est-ce que je ne fais

pas mien le problème social de l’emploi commun à tout le monde, au point de le

confondre avec ma propre préoccupation, et ce, à travers le filtre de la

littérature ? Ou peut-être que le rôle des écrivains est de sentir confusément

l’évolution de ces problèmes sociaux ? Le sujet de CV roman

l’emploi, la difficulté des choix professionnels que l’on doit faire percute

évidemment avec ma propre expérience et ma reprise du travail montre ces évolutions

constantes dont la vitesse est largement supérieure à celle de l’écriture

d’un bouquin. Cette appréhension globale pourrait se résumer ainsi : CV

roman me semble " daté ". Et une question sous-tend cette

impression : est-ce qu’il ne va perdre de sa vigueur au fil des mois ? Ne sera

–t’il pas obsolète au moment de sa parution, si édition il y a ?

J’ai fait un roman sur un thème qui appelait un essai. L’essai aurait été

plus facile car péremptoire et reflet d’un moment donné. Un roman se doit de

traverser une étendue temporelle plus importante il me semble. Pourtant le choix est

catégorique : c’est bien le genre du roman qui est la base de la compréhension

du monde, jamais les essais. J’en suis persuadé et c’est bien pour cette raison

que je tente de l’appliquer aux sujets qui me taraudent habituellement, comme le

travail. Quant au résultat, des doutes me traversent d’autant plus que je trouve

encore inabouti à la relecture de la vingtième version de CV roman, que je trouve

touffu au moment de l’envoyer à l’éditeur : on se demande où je

veux aller où du moins c’est la crainte que j’ai. Mais il ne faut pas que je

réfléchisse davantage, il faut que je m’en sépare auprès d’un tiers pour

quelque temps : il me semble que c’est là un des rôles les plus important des

éditeurs, être tiers de confiance en quelque sorte.

Je me pose toutes ces questions sans doute parce que le nouveau livre que j’ai entrepris, avec un thème plus facile et dynamique, tend à discréditer le précédent roman tout juste terminé. Et le précédent m’apparaît donc tel que je l’ai dit plus haut, dans son éventualité de n’être qu’un livre " de passage " entre deux romans. Un livre chasse l’autre ou bien, pour parodier la SNCF, " Attention avant de traverser un récit peut en cacher un autre ".

(17/05/2006)

- L'actualité des notes d'écriture ne suit pas son chemin. Initialement créées pour

donner un aperçu de la table de travail de l'écrivain en perpétuel mouvement, elle

semble donner lieu à un immobilisme : neuf notes depuis le début de l'année et encore

faut-il compter dedans celles attribuées à d'autres, quelques réflexions sur

l'écriture de René Fallet et les lettres du voyant recopiées de Rimbaud. Pour autant

l'immobilité est toute relative. L'atelier de Dole, notamment,

occasionne une des facettes les plus intéressantes que j'ai eu à creuser dans ce statut

d'écrivain et me donne un travail assez conséquent, prenant et régulier. Cette

impression d'immobilité est peut-être due parce que les travaux d'écriture se sont

polarisés sur un seul texte depuis dix huit mois. Le sujet, pensé, repensé, rebattu,

grossi, devenu familier, se heurte à son épaisseur, à la difficulté d'appréhender

totalement cet OVNI littéraire. Pourtant, force est de constater que j'ai accompli ce

qu'il me semblait important de faire en novembre, dés que j'ai pu avoir un peu plus de

temps libre en raison d'un congé formation, à savoir, reprendre, étoffer et terminer un

deuxième jet de ce roman des CV. C'est fait depuis le 19 avril, avec ce soulagement que

cette version me semble plus complète que la précédente, plus baroque aussi mais c'est

le sujet qui le veut. Je pensais donc pouvoir reprendre plus tranquillement le chemin de

mon travail puisque mon congé formation touche à sa fin.

Il me reste pour autant à peaufiner cette version, disons à en retirer les échardes et à raboter quelques planches avant de remettre cet engin à l'éditeur. A peine terminé, finalement c’est se rendre compte avec surprise du peu de poids, du peu d’importance donné à ce travail, comme si il fallait s'en débarrasser au plus vite, le donner dans l’état d’inachèvement presque, encore chaud, entrailles palpitantes et qu’on en parle plus : dix huit mois de ma vie d’écriture…

J’ai cette impression, à la fois car je ressens une lassitude, une indigestion due au manuscrit remâché, mais surtout aussi parce qu’un autre livre se profile déjà, non pas dans un horizon lointain, mais là, devant ma porte, frappant d’impatience. En effet, j'aurais pu croire que cette vie d'écriture pouvait continuer dans le classique cheminement des corrections du livre en cours mais c'était sans compter un de ces coups du sort que vous révèle le hasard : un livre, non pas un nouveau, mais un qui refait surface, qui repart à neuf. Et bien entendu, on oublie tout le reste, on se jette sur les feuilles à écrire avec l'appétit habituel. Le temps qui m'est imparti pour le refondre est court, une poignée de mois mais cette frénésie me semble comme une respiration au grand air après la brasse coulée du livre précédent. Ne croyez pas que je dénigre le cadavre encore tout chaud du manuscrit précédent et même pas encore remis : j'ai trop travaillé dessus, trop donné pour le délaisser, il qui poursuivra son chemin pareillement, en parallèle, c'est un cargo tranquille, je l'ai déjà dit, solide, imposant et important. Je vais le relire et le remettre, non pas comme une version définitive, il y aura encore beaucoup à refaire sans doute mais j'ai besoin du regard de l'éditeur avant de le reprendre.

Tout cela sera à suivre, donc en notes d'écriture bien entendu si toutefois le temps, le foutu temps laisse une part à Feuilles de Route, ce qui me semble bien aléatoire… J'ai écrit en effet que je pensais reprendre plus tranquillement le chemin de mon travail, la reprise a maintenant eu lieu et cet espoir débonnaire est déjà hors jeu (voir en Etonnements…).

(10/05/2006)

Comment écrivons-nous par rapport au narrateur ? Quelle position

géographique adoptons-nous ? Quelle proximité ? J'ai toujours l'impression que le

narrateur des livres que j'ai écrit se trouve légèrement devant moi, précisément à

trois mètres et, silencieux, je le regarde vivre son histoire, raconter les évènements

qui lui arrivent. Ou plutôt les non-évenements, tant me semblent important chacun de ses

gestes futiles, chaque chemin escarpé qu'il emprunte. Cette sensation est

particulièrement vraie dans Central, je suivais mon narrateur qui arpentait le

central téléphonique de la cave au grenier. Sauf que ce narrateur avait vécu à travers

moi, on dit "faits autobiographiques" ou récit construit avec. Mais j'ai la

sensation incroyable que je ne peux être confondu avec ce narrateur. C'est une sensation

physique : je suis derrière lui.

Je ne suis pas devant, ce serait comme si l'histoire pouvait se dérouler en une sorte de

divination rapide des évènements qui vont survenir au narrateur, celui-ci arrivant une

seconde après moi. Peut-être que Proust a écrit comme cela.

Je ne suis pas sur le côté, il me semble que cela m'obligerait à avoir une sympathie

particulière pour le narrateur, comme si je l'accompagnais, déjà complice et défenseur

de ces faits et gestes, trop proche, comme utiliser le tu pour parler de soi. Apollinaire

a pu écrire comme cela.

Non, la position la plus probable, la plus naturelle, celle qui me vient en premier à

l'esprit est d'être situé derrière, peut-être parce que c'est le meilleur angle pour

voir pénétrer le narrateur dans le décor, le regarder s'enchâsser dans la vie,

percuter l'espace et le temps comme un mannequin d'un crash test automobile. Je pense

parfois que les personnages sont un peu comme des empreintes de fossiles, ils n'existent

pas réellement même à l'intérieur des livres, ils sont comme solidifiés dans l'air

ambiant, juste une trace modelée dans la roche, le décor environnant. Regarder la nuque

du narrateur posté ainsi devant moi, c'est aussi savoir que quoi qu'il arrive, je ne

pourrais rien changer au cours des évènements, ce sera toujours trop tard.

On pourrait imaginer d'autres angles de vue. Je me souviens de Claude Simon qui

explicitait sa démarche : écrire, c'est se tourner de tout côté, imaginer toutes les

positions possibles de descriptions.

Ainsi se tenir suspendu au-dessus du narrateur, comme un témoin distant, vu d'avion.

Peut-être que L'Etranger de Camus a été écrit comme ceci.

Ecrire en dessous, ou à raz de terre : cela peut correspondre au Procès Verbal

de Le Clézio, ou à Voyage au bout de la nuit de Céline, peut-être tout Kafka.

Je ne crois pas qu'il soit possible d'écrire en endossant avec exactitude la robe du

narrateur, Même les plus nombrilistes doivent avoir un décalage de quelques

centimètres, globes oculaires distendus des orbites, respiration échappée du

diaphragme, cœur qui ne bat pas au même rythme. On peut aussi modeler la distance et

regarder vivre son narrateur de très loin jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'un point

tout petit. Peut-être que décrire un paysage, c'est s'arrêter un instant au bord du

chemin et laisser le narrateur s'éloigner avant de le rejoindre un peu plus tard. Ces

zooms successifs, ces plans différents participent au mouvement incessant de l'écriture,

sortes de mécaniques dynamiques, des fabriques d'énergie certainement aussi et qui

aident à continuer.

(22/03/2006)

Petit point sur l’écriture et l’écriture, du moins dans sa phase créative,

c’est toujours CV roman. Non pas que Feuilles de Route ou les ateliers

qui m’occupent en ce moment ne participent pas à cette créativité, bien au

contraire, impression que toute cette énergie participe à l’élan des mots (il

n’y a qu’à voir la logorrhée de Dôle, journal de bord).

Et même ce travail que je m’impose dans les études de lettres reprises, la

contrainte scolaire qui m’obsède, relève d’une raison commune, secrète, à

peine consciente. Mais simplement, l’idée classique du petit tas de feuilles

qu’on aimerait bien voir poindre un jour sous forme de livre et qui justifie

l’appellation d’écrivain jusqu’à nouvel ordre porte un nom : CV roman.

J’avais fait un point " à la première étoile de la nuit ", il

y a deux mois exactement dans cette même rubrique. J’y allais de comparaisons

marines, CV roman, cargo voguant, " renflé, charpenté ".

Où en suis-je ? D’abord les allusions aquatiques et les adjectifs sont toujours

de mise (et jusqu’à Dôle, journal de bord, ce qui prouve bien la même familiarité

globale de l’écriture du moment). N’en doutons pas, CV roman

avance : le premier jet est épaissi des 4/5° du texte projeté. C’est le plus

gros tas de feuilles que j’ai produit jusque là, le voyage dépassera largement le

tropique des 300 pages. Les vents sont suffisants et je devrais aborder les rivages de

l’éditeur dans le délai que j’ai laissé entendre à l’admirable amiral

de la belle maison Fayard, soit avant la fin du premier semestre, même si les zones de

calme plat ne manquent pas et sont perturbants, sans doute dus à l’usure que

provoque cette étrange circumnavigation. Etrange oui de constater comment cette écriture

au long court est différente des autres livres que j’ai écrit, me semble t-il.

D’abord la méthode est bien étayée, la structure efficace, il n’y a

qu’à suivre les plans (les cartes de navigations). Je n’ai jamais écrit sur

une vision préalable, je me suis toujours laissé porté par les aléas et les flots.

Mais là, le projet était bien différent et les hésitations de 2006, les

tergiversations sur la route à prendre ne me laissaient guère de choix, il fallait qu'il

construise sa propre cohérence, où plutôt que je construise celle-ci et qu’elle

s’éclaire au fur et à mesure que je la teste. J’ai testé : CV roman

est charpenté et solide. Pas quelque chose de très fin mais il flotte. Je suis surpris

dans les quelques moments de relecture (je n’aime pas me relire quand le premier jet

n’est pas terminé) du drôle de ton que prend ce livre. Autant PPPP par

exemple me semblait assez lyrique, autant le bois me semble ici rugueux, les effets sont

non pas grossiers mais bruts, des planches à peine ébarbées. Je n’ai pas envie de

peaufiner cette teneur d’écriture. Pas de contrainte, c’est parfois brutal,

mais cohérent, le livre s’assemble bien et le style donc, dans sa beauté, ses

intuitions, m’indiffère. Je n’ai pas d’illusion, ni d’intention pour

ce livre : je voudrais juste qu’il débarque avec sa grosse cavalerie entre les

mains des lecteurs, non pas quelque chose de grossier ou de rustre, encore moins de simple

(ce mot je l’ai en horreur depuis le jour où je m’étais égaré dans un salon

du XVI° à Paris et où une caricature de bonne lectrice tout juste échappée du couvent

des oiseaux me l’a placé pour remplacer ma tentative de lui expliquer ce

qu’était Composants, le récit, d’une vie banale, avais-je dit.

Simple, avait-elle rectifié, on dit simple…). Non, le machin en cours qui se balance

encore à quai sera un peu rude, farouche : voilà, c’est dit, à prendre ou à

laisser.

Par contre, oui, j’aimerai qu’il soit publié : d’abord pour me

retirer cette obsession et parce que je crois qu’il vaut la peine. J’ai

dépassé tous les genres, il a crevé le roman, c’est pourquoi il peut se permettre

sans étiquette (au sens d’usages de la cour et des vies simples…) d’être

un peu brut de fonderie. Et puis si cela ne se faisait pas, j’aurais

l’impression d’avoir une baleine dans mon jardin (comme l’excellent livre

de Bernard Mathieu Un cachalot sur les bras ) un truc dont je ne saurais pas me

débarrasser, disons plutôt une grosse épave rouillée de chalutier au milieu de la

pelouse pour reprendre les comparaisons de constructions navales. Et avouez que ce serait

étrange dans mon coin de l’Est à quatre cents kilomètres de la première mer.

(15/03/2006)

Quoi de plus naturel que d'inserer dans ces notes d'écriture les lettres du Voyant

d'Arthur Rimbaud ?

Je est un autre... Tout y est dit y compris la question de son silence qui s'y inscrit

déjà et qui continue d'en étonner beaucoup (on se demande pourquoi). D'ailleurs, il n'y

a jamais eu de silence pour lui puisqu'il n'y avait pas eu de chant poétique, à

peine un bruit d'eau : "des rinçures" dirait-il bien plus tard. "Le

premier chien dans la rue vous dira cela" (dernière lettre du 09/11/1891, veille de

sa mort).

Article complémentaire : Note de lecture Rimbaud de Claude Jeancolas.

Première lettre du Voyant (à Georges Izambard, 13 mai 1871)

Charleville, 13 mai 1871.

Cher Monsieur !

Vous revoilà professeur. On se doit à la Société, m'avez-vous dit ; vous faites

partie des corps enseignants : vous roulez dans la bonne ornière. - Moi aussi, je suis le

principe : je me fais cyniquement entretenir ; je déterre d'anciens imbéciles de

collège : tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en

parole, je le leur livre : on me paie en bocks et en filles. Stat mater dolorosa, dum

pendet filius. - Je me dois à la Société, c'est juste, - et j'ai raison. - Vous aussi,

vous avez raison, pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie

subjective : votre obstination à regagner le râtelier universitaire, - pardon ! - le

prouve ! Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant voulu

rien faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse.

Un jour, j'espère, - bien d'autres espèrent la même chose, - je verrai dans votre

principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ! - Je

serai un travailleur : c'est l'idée qui me retient, quand les colères folles me poussent

vers la bataille de Paris - où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je

vous écris ! Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève.Maintenant, je

m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me

rendre Voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer.

Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances

sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce

n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire : On me pense.

- Pardon du jeu de mots. - Je est un autre. Tant pis pour le bois

qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils

ignorent tout à fait !

Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci : est-ce de la satire,

comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie, toujours. - Mais, je

vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni - trop - de la pensée :

Le Coeur supplicié

Mon triste coeur bave à la poupe....

Mon coeur est plein de caporal !

Ils y lancent des jets de soupe,

Mon triste coeur bave à la poupe...

Sous les quolibets de la troupe

Qui pousse un rire général,

Mon triste coeur bave à la poupe

Mon coeur est plein de caporal !

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs insultes l'ont dépravé ;

A la vesprée, ils font des fresques

Ithyphalliques et pioupiesques ;

Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon coeur, qu'il soit sauvé !

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs insultes l'ont dépravé !

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô coeur volé ?

Ce seront des refrains bachiques

Quand ils auront tari leurs chiques :

J'aurai des sursauts stomachiques

Si mon coeur triste est ravalé !

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô coeur volé ?

Ca ne veut pas rien dire. - Répondez-moi :

M. Deverrière, pour A. R.

Deuxième lettre du Voyant (à A. P. Demeny)

Bonjour de coeur,

Ar. Rimbaud.

Charleville, 15 mai 1871

J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un psaume d'actualité :

(CHANT DE GUERRE PARISIEN)

-Voici de la prose sur l'avenir de la poésie-

Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse. - De la

Grèce au mouvement romantique, moyen âge, - il y a des lettres, des versificateurs.

D'Ennius à Theroldus, de Theroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu,

avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort,

le grand. - On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le Divin Sot

serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'Origines. - Après Racine,

le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !

Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur le sujet

que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux

d'exécrer les ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.

On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ? Les Critiques ! ! Les

Romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre,

c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur?

Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa

faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde,

je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les

profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène.

Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse,

nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont

accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !

En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythment l'Action. Après, musique et rimes

sont jeux, délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : plusieurs

s'éjouissent à renouveler ces antiquités : -c'est pour eux. L'intelligence universelle

a toujours jeté ses idées naturellement ; les hommes ramassaient une partie de ces

fruits du cerveau ; on agissait par, on en écrivait des livres : telle allait la marche,

l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la

plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète,

cet homme n'a jamais existé !

La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance,

entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait,

il la doit cultiver : cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement

naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui

s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse :

à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des

verrues sur le visage.

Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.

Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous

les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il

épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture

où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous

le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il

arrive à l'inconnu ! - Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il

arrive à l'inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses

visions, il les a vues ! Qu'il crêve dans son bondissement par les choses inouïes et

innommables : viendront d'autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons

où l'autre s'est affaissé!

- La suite à six minutes. -

Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille

complaisante, et tout le monde sera charmé. - J'ai l'archet en main, je commence :

(MES PETITES AMOUREUSES)

Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire débourser plus

de 60 c. de port, -moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai pas tenu un seul rond de

bronze ! - je vous livrerais encore mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma

Mort de Paris, deux cents hexamètres !

- Je reprends :

Donc le poète est vraiment voleur de feu.

Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper,

écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si

c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue ;

- Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il

faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire, de

quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de

l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie ! -

Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs,

de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité

d'inconnu s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle : il donnerait plus que la

formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au Progrès ! Énormité devenant

norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès !

Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. -Toujours pleins du Nombre et de

l'Harmonie, les poèmes seront faits pour rester. -Au fond, ce serait encore un peu la

Poésie grecque.

L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne

rythmera plus l'action ; elle sera en avant. Ces poètes seront ! Quand sera brisé

l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme -jusqu'ici

abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme

trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? - Elle trouvera

des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous

les comprendrons.

En attendant, demandons aux poètes du nouveau, - idées et formes. Tous les

habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande : -ce n'est pas cela !

Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte: la

culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents: locomotives abandonnées, mais

brûlantes, que prennent quelque temps les rails. -Lamartine est quelquefois voyant, mais

étranglé par la forme vieille. - Hugo, trop cabochard, a bien du VU dans les derniers

volumes : Les Misérables sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous main : Stella

donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de

Jehovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées.

Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises

de visions, - que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes

fadasses ! ô les Nuits ! ô Rolla ! ô Namouna ! ô la Coupe! tout est français,

c'est-à-dire haïssable au suprême degré; français, pas parisien ! Encore une

œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La Fontaine,

commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit de Musset ! Charmant, son amour ! En voilà,

de la peinture à l'émail, de la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie

française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une

apostrophe Rollaque; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un

carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils

se contentent déjà de les réciter avec cœur; à dix-huit ans, à dix-sept même,

tout collégien qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent

peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des

rideaux : il a fermé les yeux. Français, panadis, traîné de l'estaminet au pupitre du

collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le

réveiller par nos abominations !

Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle,

Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose

que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des

poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme si

vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnu réclament des formes nouvelles.

Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, -

L. Grandet, - a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, C. L.

Popelin, Soulary, L. Salles. Les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les

imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Des Essarts ; les

journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ;

les bohèmes ; les femmes ; les talents, Léon Dierx et Sully-Prudhomme, Coppée; -la

nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat et Paul Verlaine, un

vrai poète. Voilà. Ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant

pieux.

(ACCROUPISSEMENTS)

Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite, car dans huit jours je serai

à Paris, peut-être.

Au revoir.

A. RIMBAUD.

(28/02/2006)

Visite impromptue dans les terres de l’Allier, chères à René Fallet et c’est l’occasion où jamais d’interroger sa prose abondante en Carnets de jeunesse, entretiens et témoignages. Et s’il a tenu à faire inscrire " écrivain bourbonnais " sur sa tombe, cette réduction n’est pas celle d’un terroir, elle est un simple rapprochement de la langue avec la terre, elle transcende la littérature dans ce quel a de plus noble et de plus prosaïque, les mots. Rien d’étonnant à un mélange des genres : voici l’écrivain bourbonnais, donc, tour à tour hâbleur, frondeur ou tendre et passionné dans quelques notes d’écriture…

" La littérature se pratique tantôt avec les mains, tantôt avec les pieds. On dit aussi : embrasser la littérature ou faire des pieds et des mains… "

" Un romancier n’a pas à connaître le pourquoi des êtres. Il suffit qu’il sache décrire le comment. Je ne veux rien savoir de la cause de l’ennui, mais je sais très bien décrire l’attitude d’un type qui s’ennuie : il est devant une fenêtre et il tambourine sur la vitre avec ses doigts. "

" Je tiens à ces livres sur le vélo et la pèche. J’aurais été très ennuyé de ne pas trouver d’éditeur pour les publier. Car je vis tout littérairement : même le vélo et la pèche. Les boules aussi. Mais c’est techniquement assez ardu. On peut être lyrique sur l’ascension d’un col à vélo ou sur la prise d’une truite. Mais c’est plus difficile de l’être sur un carreau à la pétanque. "